L’Australie est une source d’inspiration pour l’Europe. Non pour ses vastes étendues sauvages ou ses récifs coralliens, mais pour la manière dont le pays traite les migrants qui tentent d’y accoster. Pour décourager les réfugiés de venir par la mer, la marine australienne intercepte systématiquement les bateaux les transportant pour les renvoyer vers leur dernier pays de passage, l’Indonésie ou le Cambodge par exemple. Ceux qui parviennent à gagner la côte sont placés dans des centres de rétention « offshore », au large.

Sur la petite île de Nauru, 1 200 personnes – femmes, hommes, enfants – sont ainsi parquées dans des conditions telles que beaucoup d’entre eux perdent la raison. « Pendant des mois et parfois des années après leur arrivée à Nauru, les demandeurs d’asile sont détenus dans des camps quasi-carcéraux entourés de clôtures et gardés par des services de sécurité », note un rapport d’Amnesty international publié en août. Selon Anna Neistat, directrice de recherches au sein de l’ONG, « rares sont les pays qui déploient autant d’efforts pour infliger des souffrances à des hommes et des femmes en quête de sécurité et de liberté » [1].

Bien qu’inhumaine, la politique d’externalisation de l’asile mise en place par l’Australie est présentée comme exemplaire par certaines personnalités politiques européennes, comme les députés européens de la très droitière Ligue du nord italienne ou le jeune ministre des affaires étrangères autrichien, Sebastian Kurz. Pire, la gestion australienne semble inspirer l’Union européenne toute entière. Avec le « processus de Khartoum », amorcé en 2014, l’Europe s’engage un peu plus encore vers une « externalisation » de la question des réfugiés, renonçant à être une terre d’asile. Celles et ceux qui tentent de rejoindre le Vieux continent depuis la Corne de l’Afrique seront désormais officiellement « pris en charge » à l’extérieur des frontières nationales et européennes, dans les pays de départ ou de transit, du sud et de l’est de la Méditerranée, notamment les dictatures et les pays en guerre que ces mêmes migrants tentent de fuir...

Une inscription sur un mur indiquant le « Pavillon des immigrants sans état » à la Biennale de Venise, juillet 2015. © Olivier Favier

Quand les frontières de l’Europe se ferment

Le droit d’asile est apparu comme une question européenne – et non plus seulement nationale – en même temps que la suppression des contrôles aux frontières entre les pays membres de l’UE, en particulier avec l’accord de Schengen, en 1985 [2]. Dès lors, un paradoxe voit le jour, qui en trente ans n’a cessé de croître : plus les frontières intérieures de l’Union s’ouvrent, plus le contrôle de ses frontières extérieures se complexifie : d’un côté, on tend à définir une politique commune de l’asile ; de l’autre, son application revient au premier pays où le demandeur d’asile est enregistré [3]. Si ce premier pays refuse une demande d’asile, la mesure s’applique de facto à tous les autres pays européens. Un réfugié ayant obtenu le droit d’asile peut ensuite circuler en Europe mais n’aura pas le droit de s’installer dans un autre pays au-delà de trois mois.

Les conséquences de cette politique sont connues : les demandeurs d’asile sont renvoyés vers les pays par lesquels ils sont entrés en Europe, principalement ceux de la frontière sud : Italie, Espagne ou Grèce. Or, la proportion de demandes d’asile acceptées fluctue grandement selon les pays : en 2014, elle était de 26% en France contre 100% en Suède pour les Érythréens, mais de 94% en France contre 14% en Grèce pour les Irakiens. En cas de remise en place des contrôles à l’intérieur de l’Union, chacun renvoie à son voisin le « soin » d’arrêter les migrants : l’Angleterre (qui ne fait pas partie de l’espace Schengen) compte sur la France pour que le moins de réfugiés possible traverse la Manche ; la France compte sur l’Italie pour bloquer sa frontière sud. Quant à l’Italie, elle ne peut plus compter sur la Libye, en plein chaos, pour empêcher, dans des conditions souvent dramatiques, ceux qui ont traversé le Sahara de prendre la mer.

Centres de détention européens

La création de « hot spots », des centres d’enregistrement et de sélection des migrants implantés en Italie ou en Grèce, démontre en théorie une volonté de ne plus laisser les pays frontaliers gérer seuls le sort des nouveaux arrivants. Mais dans la pratique, les frontières restent bloquées au nord et les procédures d’identification et de répartition sont ralenties. L’Italie se retrouve de fait seule à gérer une majeure partie des nouveaux arrivants. « En Grèce, on se retrouve avec des hot spots surchargés parce que cela bloque dans la suite du processus », observe Juliette Gheerbrant, journaliste à RFI, spécialiste des questions migratoires. Fin août, Athènes estimait à 54 000 les migrants bloqués sur son territoire, dont des Syriens éligibles à l’accord de répartition dans l’Union européenne [4] Dès le mois de mars 2016 le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) dénonçait le fait que les hot spots s’étaient aussitôt changés en centres de détention.

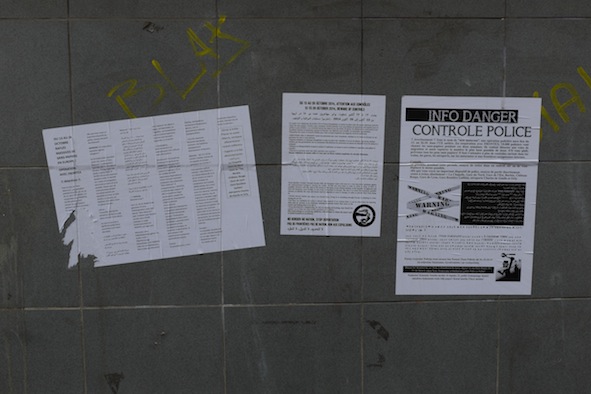

Des affiches placardées dans la rue alertant de l’imminence de l’opération de police « Mos maiorum » décidée par les ministres de l’Intérieur de l’Union – à l’initiative dun ministre italien Angelino Alfano – sans concertation avec les institutions européennes. Paris, octobre 2014. © Olivier Favier

En Grèce, en plus du tri toujours hasardeux et très discutable entre migrants économiques et demandeurs d’asile, les hot spots ont surtout permis de renvoyer en Turquie des candidats au statut de réfugié, pour la seule raison qu’ils étaient entrés illégalement sur le territoire. La déclaration signée entre Bruxelles et la Turquie du 18 mars 2016 vise à « relocaliser » des dizaines de milliers de réfugiés en Turquie en échange d’une enveloppe de trois milliards d’euros à Ankara. « En vertu du traité de Lisbonne, cette décision aurait dû être ratifiée par le Parlement, explique Marie-Christine Vergiat, députée européenne (Gauche unitaire européenne). Ils s’en sont sortis en disant qu’il ne s’agissait pas d’un accord international, mais d’une simple déclaration. » Gestion de la crise migratoire et démocratie ne semblent pas faire bon ménage.

La fermeture des frontières coûte cher

Ajoutons que l’externalisation de la politique migratoire coûte cher. En 2015, l’Australie a dépensé 280 millions d’euros pour financer les frais associés à la détention extraterritoriale et au traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés de Nauru, soit 236 000 euros pour chaque personne détenue sur l’île [5]. En Europe, les clauses de l’accord avec la Turquie incluent le versement de six milliards d’euros en deux fois d’ici 2018, avec le risque de conforter le président turc dans son chantage à la surveillance des frontières, comme l’avait fait en son temps le dictateur Mouammar Kadhafi en Libye.

Sur le mur du squat Galou, des images montrant le quotidien des migrants. Calais, janvier 2015. © Olivier Favier

En 2015, quelques mois avant l’accord UE-Turquie, le nombre d’arrivées depuis la Grèce avait été multiplié par cinq, faisant de la mer Égée la première voie d’entrée des migrants en Europe. « Le mouvement a été tellement brutal, qu’il ne peut pas avoir été naturel », poursuit Marie-Christine Vergiat, qui émet l’hypothèse d’une sorte de chantage à la surveillance des frontières. Mais pour la journaliste Juliette Gheerbrant, qui s’est rendue en Turquie au printemps, les raisons sont sans doute multiples : « Je crois que c’est d’abord conjoncturel. En voyant que les conditions se détérioraient, qu’il n’y avait pas de travail en Turquie, les migrants ont commencé à parler de l’Europe. Mais il est certain que les autorités turques les ont largement laissés passer. Erdogan a peut-être exploité cet état de fait, mais ça ne veut pas dire qu’il en est à l’origine. »

Le précédent marocain

« Ce qui caractérise les politiques d’externalisation, dit Lætitia Tura, documentariste, c’est l’impunité dont bénéficient ceux qui en ont la gestion. » Coréalisatrice du film Les Messagers, qui traite de la question des disparus en Méditerranée, elle connaît bien la zone frontalière qui sépare le Maroc de l’Espagne. Aujourd’hui un peu oublié, le Maroc a été précurseur dans cette externalisation de la politique migratoire européenne. Le pays élève des barrières pour bloquer le passage vers l’Europe dès la fin des années 1990. Son territoire n’a jamais cessé depuis d’être une zone de non-droit pour les migrants. En septembre 2005, alors que quelques centaines de migrants cherchent à forcer le passage vers l’Espagne, les polices espagnoles et marocaines ouvrent le feu, faisant au moins onze morts. Un mois plus tôt, 535 migrants avaient été expulsés par le Maroc vers l’Algérie avant d’être abandonnés par les autorités de ce pays à la frontière malienne, en plein désert. Seuls quelques-uns avaient survécu.

Un an après ces deux scandales, en 2006, c’est pourtant à Rabat qu’est né le premier processus euro-africain œuvrant formellement à une externalisation de l’asile.Il concerne l’émigration ouest-africaine et a permis le renvoi de ressortissants d’Afrique de l’Ouest depuis les centres de détention espagnols, opérations conduites par les diplomates des Etats concernés. De jeunes Camerounais qui avaient réussi à atteindre l’Espagne ont ainsi été rapatriés pour être intégrés aussitôt dans l’armée.

Un contrôle des victimes par ceux qui les persécutent

Le processus de Khartoum, lancé en novembre 2014 à Rome par les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, reprend une logique identique. Aux côtés des ministres européens se trouvaient des représentants de pays de la Corne de l’Afrique, d’où partent ou par lesquels transitent les migrants. Un dialogue a été établi sur le départ de leurs ressortissants avec les gouvernements d’« États » très instables – Somalie, Soudan – ou en proie à la guerre civile – Afghanistan (lire ici) et Soudan du Sud – voire classés parmi les régimes autoritaires – comme l’Érythrée et l’Éthiopie. Le texte final prévoit, entre autres, « de coopérer avec les pays de la région qui le demandent afin de renforcer leurs capacités en matière de gestion de la migration ». Autrement dit, l’Union européenne entend favoriser le contrôle des victimes par ceux qui les persécutent.

Sur les murs d’un village de Calabre qui accueille les migrants, les noms des pays d’où ils proviennent. Riace, août 2015. © Olivier Favier

Le sommet de La Vallette, sur l’île de Malte, en novembre 2015 apparaît comme une première tentative de mise en œuvre du processus de Khartoum, prévu pour donner lieu à de multiples déclinaisons. Il y est question d’aider à la création de filières légales ou de faire de la migration un facteur de développement économique – en s’attaquant notamment aux taux d’intérêt abusifs pratiqués dans les transferts financiers internationaux. Mais la volonté de « s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés » suppose de nouveau de collaborer avec des États qui, non seulement sont peu dignes de confiance, mais pour certains sont la cause directe des départs.

Les applications concrètes commencent à se faire jour. « Au Soudan par exemple, explique le journaliste et écrivain spécialiste de l’Erythrée Léonard Vincent, le président El-Béchir a constitué la Rapid Support Force, dont la direction a été confiée à un chef notoire des Janjawids, des bandes armées connues pour leur extrême violence à l’égard des civils. Depuis mai, cette force se livre à des arrestations massives de migrants érythréens en vue de les renvoyer dans l’une des dictatures les plus féroces au monde. Le calcul des Européens est simple : mieux vaut la prison en Érythrée que la mort en Méditerranée. Le processus de Khartoum est en marche. »

Olivier Favier

Photo de Une : Paris, bal des migrants, 14 juillet 2016. © Olivier Favier