C’est aujourd’hui l’un des traitements à l’étude contre le coronavirus, aux côtés de la chloroquine ou de certains antirétroviraux. Le remdésivir est un antiviral produit par l’entreprise pharmaceutique Gilead, basée en Californie. Il n’a encore jamais été commercialisé. Le 20 mars dernier, la Food and Drug Administration, organe de régulation des médicaments aux États-Unis, lui a attribué le statut de « traitement pour maladie rare ».

Pour être classé « médicament orphelin » (« orphan durg » en anglais), il faut que la maladie concernée ne touche pas plus de 200 000 personnes aux États-Unis au moment du dépôt de la demande. C’était encore le cas au 20 mars pour le Covid-19, avec quelques dizaines de milliers de cas confirmés aux États-Unis. Pourtant, une semaine avant, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le Covid-19 était une pandémie mondiale. Gilead a donc demandé et obtenu le statut de « traitement pour maladie rare », dans l’optique de soigner une maladie épidémique, qui concerne désormais 200 pays et oblige une grande partie de la population planétaire à se confiner.

Sept ans d’exclusivité sur les ventes et crédits d’impôt pour les essais cliniques

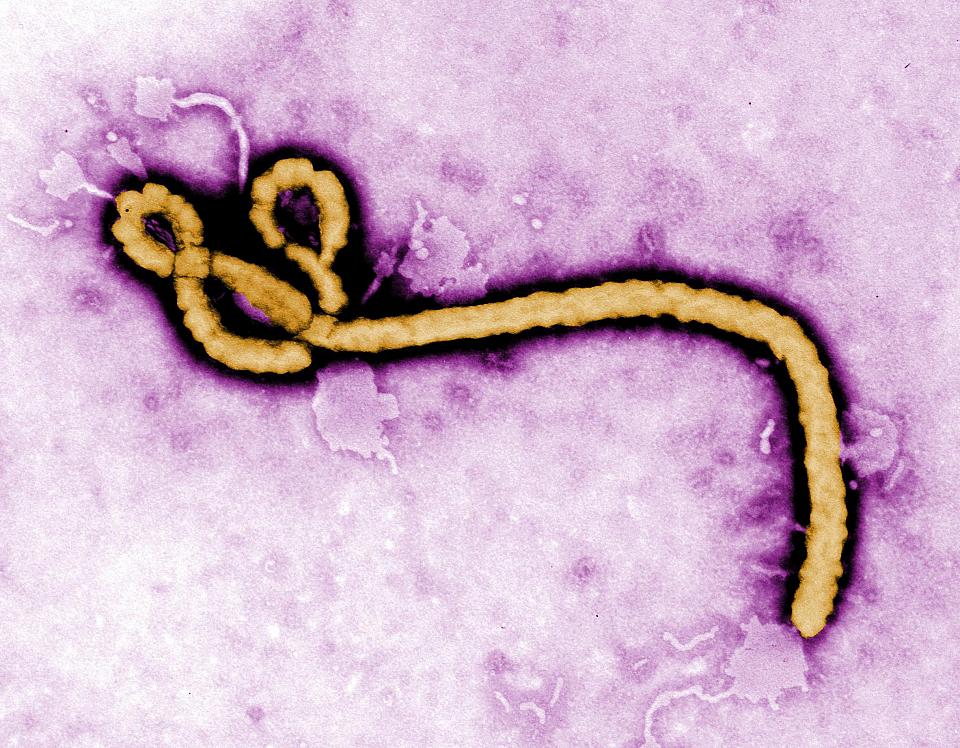

« Le remdésivir a été développé initialement contre le virus Ebola il y a quelques années, grâce à des fonds publics. Il n’a jamais été encore homologué, ni autorisé, même pas contre Ebola. Il est resté à l’étape de molécule de recherche , explique Patrick Durisch, chargé des questions de santé pour l’ONG suisse Public Eye. Ils l’ont testé contre Ebola, ont vu que ce n’était pas tout à fait au point, alors ils l’ont rangé sur une bibliothèque. Là, Gilead le ressort à l’occasion du Covid. »

Mi-mars, il semble évident que le Covid est en train de se propager bien plus largement. Pourquoi le labo Gilead a-t-il demandé la classification de « médicament orphelin » ? Pour des raisons financières ! « Ce statut spécial donne au fabriquant sept ans d’exclusivité sur les ventes du traitement, des crédits d’impôt pour la réalisation des essais cliniques et des approbations potentiellement plus rapides », détaille Juliana Veras, spécialiste des médicaments pour l’ONG Médecins du monde.

Un statut qui permet aux industriels d’exiger des prix élevés

L’appellation « orphan drug » donne une position de monopole sur un traitement, et la possibilité de le vendre plus cher. Pour une entreprise pharmaceutique, c’est avant tout un avantage commercial. « Les traitements des maladies rares coûtent généralement plus cher que les autres médicaments. Ce statut controversé permet aux industriels d’exiger des prix élevés, avec l’argument qu’ils doivent récupérer les coûts de développement et réaliser des bénéfices tout en desservant des populations de patients relativement peu nombreuses, explique Juliana Veras. Sauf que, d’une part, il n’y a pas de transparence dans la fixation du prix, et, d’autre part, nous savons que dans les coûts de recherches et développement, il existe d’importants investissements publics, notamment dans la recherche fondamentale. » Le remdésivir aussi a été développé avec de l’argent public.

Les pratiques du laboratoire Gilead ont déjà été dénoncées sur ses médicaments contre l’hépatite C, vendus à plusieurs dizaines de milliers d’euros le traitement - une seule pilule a par exemple été facturée plus de 600 euros l’unité, à son arrivée sur le marché français (voir nos articles ici et ici). Résultat : ils sont inaccessibles pour de nombreux malades, et pèsent sur les comptes des assurances maladie dans les pays où un tel système existe.

L’entreprise nourrit un réseau d’influence dans les cercles du pouvoir aux États-Unis. Gilead « entretient des liens étroits avec la task force mise en place par Donald Trump pour faire face à la crise du coronavirus », rappelle le site d’information The Intercept dans un article du 23 mars [1]. Joe Grogan, membre de cette task force, a été auparavant lobbyiste pour Gilead de 2011 à 2017, notamment sur les questions de prix du médicament [2].

La crise du Covid-19 comme moyen de maximiser les profits

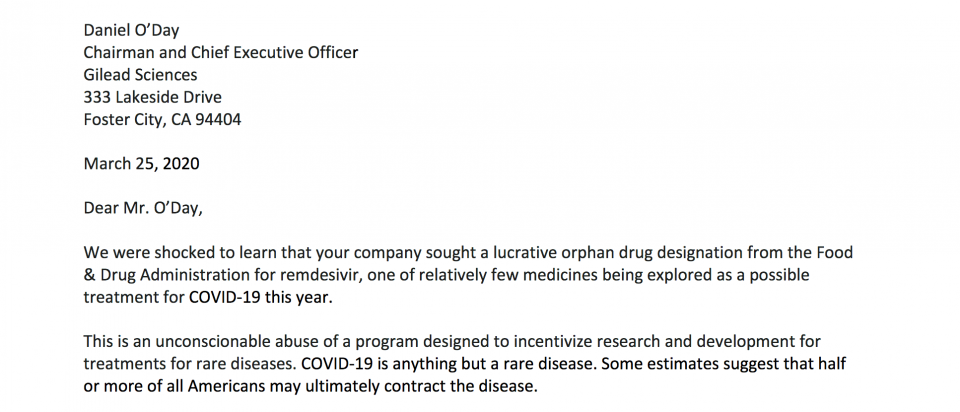

« Vous vous rendez compte, une compagnie a demandé un statut de ’médicament pour une maladie rare’ alors qu’il s’agit d’une pandémie ! », s’indigne, presque incrédule, Patrick Durisch, de Public Eye. L’attribution de ce statut a très vite suscité des protestations. Une coalition d’organisations a adressé, le 25 mars, une lettre au PDG de Gilead, Daniel O’Day : « Nous sommes choqués d’apprendre que votre entreprise a demandé à la Food and Drug Administration le statut de "médicament orphelin" pour le remdésivir, l’un des rares traitements actuellement à l’étude pour le Covid-19. C’est un usage totalement abusif d’un programme pensé pour inciter la recherche et le développement de traitements de maladie rares. Le Covid-19 est tout sauf une maladie rare. Certaines estimations suggèrent que la moitié de la population des États-Unis ou même plus pourrait contracter la maladie », écrivent-elles [3].

Au vu du scandale qui se profilait, Gilead a finalement renoncé au statut de médicament orphelin pour le remdésivir. L’épisode reste révélateur. « Cela démontre qu’un labo comme Gilead considère cette crise aussi comme un moyen de maximiser son profit », résume Patrick Durisch. Gilead n’est pas le seul.

La firme pharmaceutique suisse Roche est l’un des fournisseurs d’équipement pour les tests de dépistage du Covid (voir notre article). Elle fait également partie des entreprises qui expérimentent certains traitements existants contre le Covid-19. Pour Roche, c’est l’Actemra, un médicament utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde. Des antirétroviraux – des molécules utilisées pour lutter contre le VIH – sont également à l’étude, dont le Kaletra de l’entreprise états-unienne AbbVie. Et bien évidemment la chloroquine, un médicament contre le paludisme, que produisent plusieurs entreprises dont la française Sanofi et la branche de médicaments génériques de l’entreprise suisse Novartis.

Sanofi, Novartis, Bayer ont abandonné depuis longtemps les recherches sur les virus respiratoires

« Aucune toute nouvelle molécule n’est en développement. La grande majorité des traitements étudiés aujourd’hui contre le Covid-19 sont des traitements existants qui sont repositionnées, c’est-à-dire qu’ils sont déjà développés pour d’autres indications et on les teste pour savoir s’ils sont également efficaces contre le Covid, explique Patrick Durisch. L’avantage est aussi qu’ils pourraient être plus rapidement commercialisés. »

Sanofi s’est dite prête à offrir aux autorités françaises des millions de doses de Plaquenil, sa marque de la molécule. Novartis a également annoncé vouloir faire don de chloroquine. De même que l’entreprise pharmaceutique et chimique allemande Bayer, qui vient de reprendre sa production de chloroquine alors qu’elle l’avait stoppée l’année dernière. L’image du géant chimique d’outre-Rhin s’était détériorée depuis le rachat de Monsanto, qui produit notamment du glyphosate. Bayer a aujourd’hui aussi mis à disposition des autorités de santé des dizaines d’automates et du personnel pour pratiquer davantage de tests de dépistage du Covid à Berlin. De quoi améliorer sa réputation.

Ce que ces grandes firmes pharmaceutiques se gardent bien d’expliquer, c’est qu’elles ont abandonné, depuis plusieurs années, les recherches sur des traitements ou des vaccins contre les virus respiratoires. Le monde a pourtant connu deux autres épidémies de ce type depuis le début des années 2000 : avec le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003 et le Mers (coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient) apparu en 2012. Les deux étaient déjà des coronavirus.

« Les grands groupes pharmaceutiques ne s’intéressent ni aux maladies infectieuses ni aux vaccins »

« Que Bayer mette à disposition des équipements de dépistage, c’est très bien. Cela aurait été encore mieux si l’entreprise avait aussi fait plus de recherche fondamentale en amont. Au contraire, elle a renoncé à développer des traitements et des vaccins contre les maladies infectieuses et respiratoires », dénonce Marius Stelzmann, porte-parole de la Coordination contre les dangers de Bayer, une association qui passe au crible depuis plus de 30 ans les activités de la multinationale allemande. Bayer a en effet vendu en 2004 son département de recherche sur les maladies respiratoires [4]. « Bayer s’est concentré sur des produits plus lucratifs. C’est une tendance générale des groupes pharmaceutiques. Ils cherchent à optimiser leur production pour gagner en profitabilité. Les épidémies, on ne peut pas les planifier, et puis elles passent. Une fois qu’elles sont terminées, les groupes pharmaceutique s’arrêtent de chercher. »

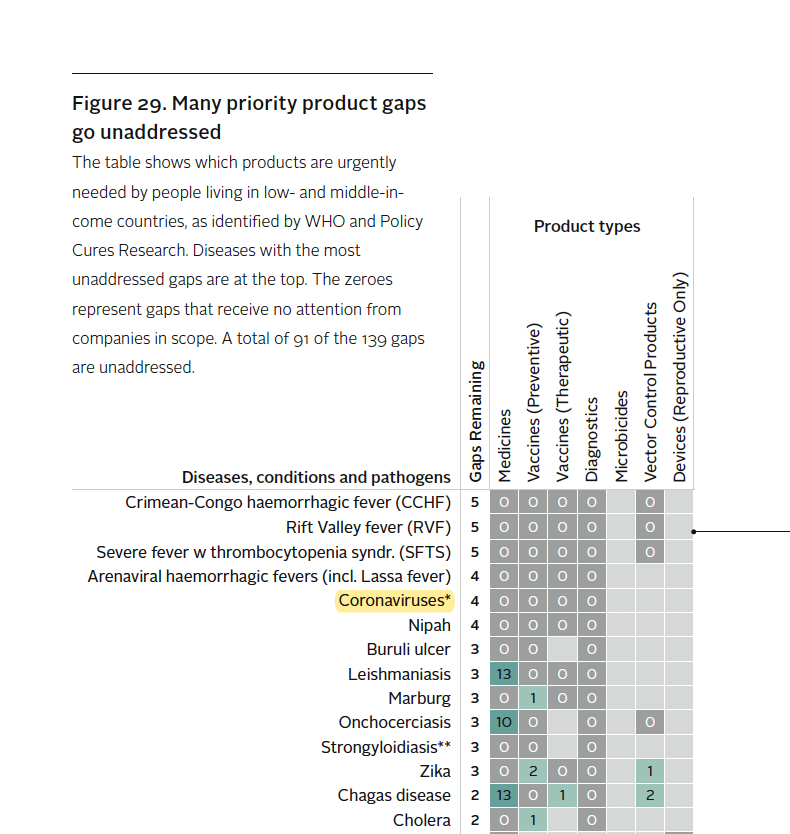

Au moment du Sras, des recherches ont été lancées pour des traitements et des vaccins. Puis elles ont été abandonnées. Regardons la dernière édition de l’« Index d’accès aux médicaments » (édité par une fondation), qui passe à la loupe les projets de recherche et de développement des vingt plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde [5]. Constat : les entreprises travaillent sur de nombreux projets sur le cancer et le diabète, dont les traitements, une fois commercialisés, sont extrêmement lucratifs. L’index signale aussi plus de vingt projets de recherche sur la tuberculose et le VIH, quelques uns contre la dengue, une poignée de projets sur des vaccins contre Zika, le VIH, Ebola, le paludisme… Combien de projets étaient menés en 2018 par ces entreprises sur les coronavirus, dont le Sras et le Mers ? Absolument aucun. Ni sur les vaccins, ni sur les traitements.

Dans ses rapports d’activité, Sanofi explique ainsi contribuer à la lutte contre les maladies infectieuses, comme la tuberculose ou le paludisme (l’un des objectifs de développement durable de l’Onu [6]). Il n’est cependant nulle part fait mention de recherches sur les coronavirus. Si le nouveau virus est évoqué dans son dernier rapport [7], c’est pour expliquer à ses actionnaires qu’il expose Sanofi « au risque d’un ralentissement ou d’une suspension provisoire de la production de ses principes actifs, ses matières premières et certains produits » et que l’épidémie « aurait pour effet de réduire son chiffre d’affaires du fait d’une baisse des dépenses de santé pour traiter d’autres maladies ».

« On peut se demander comment il est possible que 17 ans après l’épidémie de Sras, nous n’ayons ni traitement ni vaccin contre les coronavirus, ni même un bon candidat ou un prototype qui soit prêt au moment de rentrer dans la crise, interroge Patrick Durisch. Ça montre que les grands groupes pharmaceutiques ne s’intéressent pas aux maladies infectieuses ni aux vaccins. Parce que ce sont des secteurs beaucoup moins rentables que les maladies non transmissibles comme le cancer et le diabète, qui en plus sont des traitements que les malades doivent prendre à vie. »

La firme suisse Novartis a vendu son département des vaccins en 2014, à l’entreprise britannique GSK. L’an dernier, GSK a de son côté laissé tomber ses recherches sur un possible vaccin contre Ebola, au moment où une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique touchait la République démocratique du Congo [8].

« Si on ne change rien, nous serons à nouveau très mal préparés quand viendra la prochaine épidémie »

Les vaccins ne rapportent pas autant que de commercialiser, par exemple, la thérapie génique Zolgensma, un traitement destiné aux enfants atteints d’atrophie musculaire spinale, que Novartis vend à deux millions d’euros l’injection. Le Zolgensma, mis sur le marché l’année dernière « a été développé au départ par l’Inserm [Institut national de la santé et de la recherche médicale, un établissement public], le développement a eu lieu ensuite avec le financement du Téléthon, c’est-à-dire grâce à des dons défiscalisés, donc indirectement avec de l’argent des impôts, rappelle Jérôme Martin, ancien président d’Act Up-Paris et cofondateur, l’an dernier, de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et nous nous retrouvons au final avec une molécule rachetée par Novartis qui la revend à deux millions d’euros sans jamais justifier ce prix alors qu’au départ, il s’agit d’argent public. »

Le PDG de Novartis, Vasant Narasimhan, l’a dit lui-même fin janvier, alors que le Covid-19 commençait à s’étendre hors de Chine : « Quand une épidémie se déclare, tout le monde veut faire quelque chose, mais quand elle est passée, presque plus personne ne s’y intéresse. La question, c’est comment maintenir les investissements pendant ce temps », répondait-il à la chaîne d’informations financières CNBC [9].

La question pourrait aussi se formuler ainsi : comment faire pour que les entreprises pharmaceutiques développent des traitements qui servent à la santé de tous, et pas seulement aux portefeuilles de leurs actionnaires ? « Aujourd’hui, beaucoup d’argent public est mis dans la recherche sur le Covid. Mais cette épidémie aussi se terminera. Si on ne change pas les choses, nous serons à nouveau très mal préparés quand viendra la prochaine », prévient Marius Stelzmann, de la Coordination contre les dangers de Bayer. Comment changer les choses pour mieux répondre aux prochaines crises sanitaires ? Face au Covid-19, comment s’assurer que les traitements et les vaccins à venir seront accessibles à tous, dans le monde entier ? De nombreux acteurs de la santé planchent sur la question en ce moment. C’est ce que vous raconte Basta! dans le deuxième volet de cette enquête.

Rachel Knaebel

Illustration : Yuri Samoilov