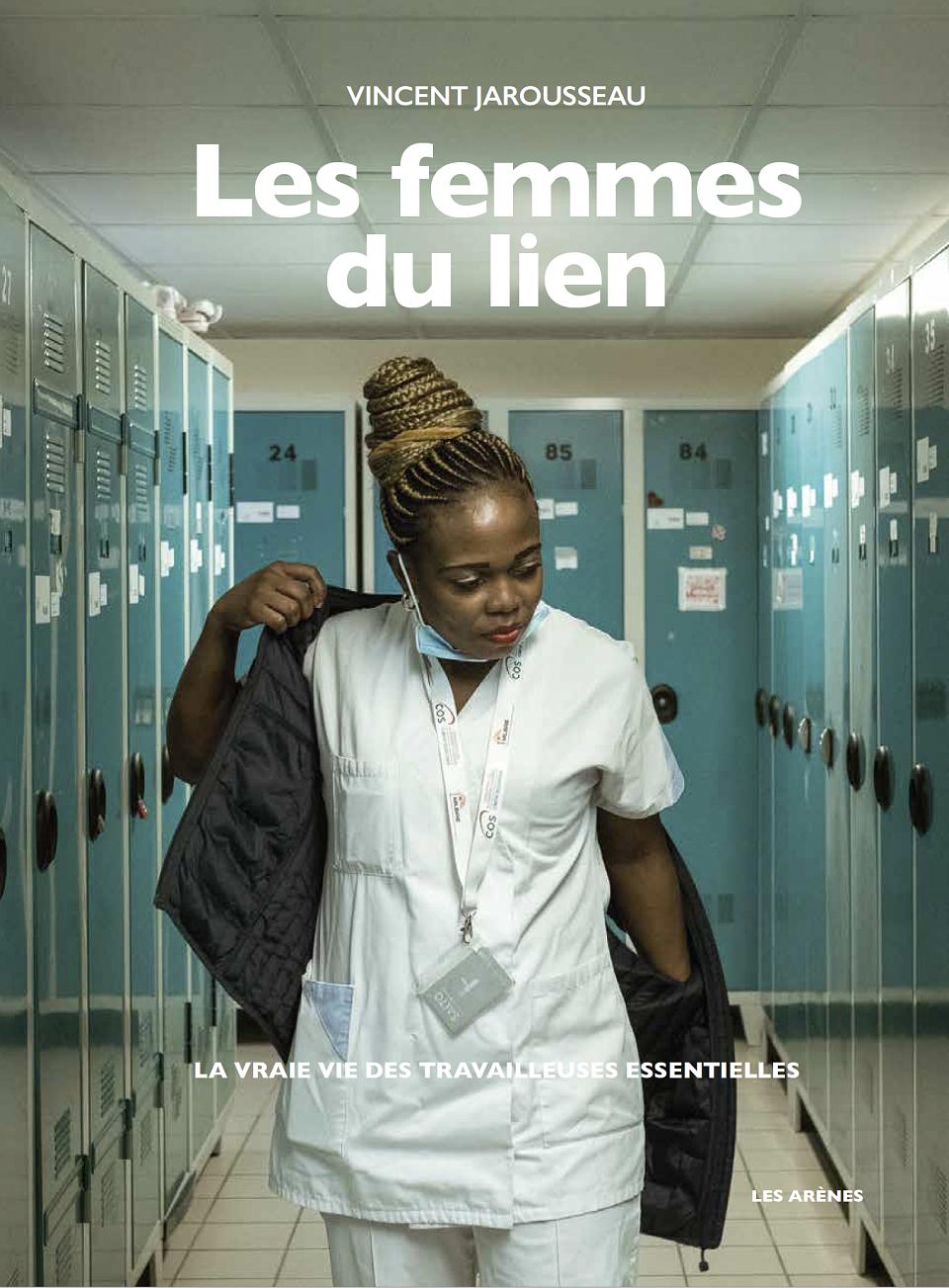

Elles sont aides à domicile, assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale ou encore accompagnantes éducative et sociale. Leurs salaires sont faibles et leurs conditions de travail difficiles. Le photographe Vincent Jarousseau est allé à la rencontre de huit femmes qui exercent ces métiers dits « du lien », pour raconter leur travail et leur quotidien.

basta! : Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces métiers ?

Vincent Jarousseau : Le choix initial était de mener un projet sur les métiers du lien au sens large, et qui correspond à une accumulation d’observations au cours de mes deux précédents ouvrages, L’Illusion nationale, coécrit avec Valérie Igounet et pour lequel on avait enquêté sur les électeurs du Front national dans trois villes dirigées par le parti et Les Racines de la colère, qui était un travail d’enquête à Denain, dans le Nord, sur la mobilité des classes populaires. Cet ouvrage s’achève sur la naissance du mouvement des Gilets jaunes.

Je travaille depuis plus de dix ans sur la fracture française et les populations invisibilisées. Au cours de ces différents projets, j’ai souvent croisé la route de femmes du lien. Pour paraphraser le sociologue Benoît Coquard, on retrouve « ceux qui restent » dans les territoires enclavés, tandis que les plus diplômés s’en vont [1].

On retrouve les hommes dans les métiers de la route et du BTP et les femmes dans ces métiers du lien, qui ont des positions centrales sur ces territoires. Avec François Ruffin, on a observé les mêmes choses. Lui, il a fait un travail parlementaire sur les métiers du lien. Et il m’a sollicité avec l’aide à domicile Marie-Basile, que j’ai connue pendant le premier confinement.

Comment avez-vous choisi les territoires sur lesquels vous avez travaillé pour cet ouvrage ?

Mon choix, c’était de partir de la réalité des femmes qui travaillent dans ces métiers dans la France périphérique. Je me suis intéressé à l’Avesnois, au sud de Maubeuge, un décor postindustriel avec une culture ouvrière très présente, où ce sont les « filles du coin » (du livre de la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy, Les Filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, ndlr). Ce sont des femmes aux rôles d’aidantes, et qui incarnent aussi un fort investissement local associatif.

Je suis également allé en banlieue périphérique. La différence dans les milliers urbains et périurbains, c’est que ces métiers sont souvent occupés par des femmes nées à l’étranger. Elles n’ont pas d’attaches locales, elles habitent loin, leurs temps de trajets sont très importants, et elles subissent plus fortement la pression du logement. Marie-Basile, aide à domicile, a l’impression d’être une ombre. Pourtant, ces femmes discrètes, on les croise tout le temps, sans les voir : elles sont dans les transports en commun.

Vous précisez à chaque fois le salaire de ces travailleuses, entre 875 euros et 1900 euros nets, soit environ 1,5 Smic pour une éducatrice spécialisée. Comment expliquez-vous que ces métiers essentiels soient si peu payés ?

Pour une auxiliaire de vie, le salaire moyen est de 950 euros, il faut attendre 15 ans pour atteindre l’équivalent du Smic mensuel. En plus, les trajets ne sont pas comptabilisés. Ce sont donc des femmes qui travaillent à temps plein, mais qui sont payées partiellement. Julie, par exemple, est éducatrice spécialisée. Elle a de l’ancienneté, avec une vingtaine d’années d’expérience et un master. Elle est très diplômée, mais elle ne gagne que 1900 euros par mois. C’est une profession qui s’est considérablement dégradée dans sa reconnaissance sociale et salariale - les éducateurs spécialisés gagnaient l’équivalent de deux Smic il y a 40 ans - de manière concomitante avec la féminisation du métier.

Bien sûr, il y a beaucoup d’explications à cette situation. Nombre de ces professions sont nées assez récemment. Il n’y en avait que 40 000 aides à domicile en 1974. Aujourd’hui, avec le vieillissement de la population, elles sont 15 fois plus. Auparavant, ces tâches étaient davantage prises en charge gratuitement par des femmes, tout cela s’est professionnalisé. Dans l’inconscient collectif, il y a un peu une façon de compter sur le « don de soi » des femmes, même si ce n’est pas ce que je pense.

Outre les différences salariales hommes-femmes, si les métiers du lien sont aussi mal rémunérés, c’est aussi parce que la prise en charge du soin est socialement peu valorisée. La question n’est pas que politique, mais aussi sociétale. C’est un investissement général : quelle est notre contribution à la prise en charge de la dépendance et de la fragilité ? Il y a eu des débuts d’évolution avec le Covid, mais elles ont vite été oubliées.

Les femmes du lien représentent trois millions de travailleuses. C’est environ une salariée sur quatre. Tout le monde - y compris la gauche - a oublié ces métiers. Or, les métiers dont on parle, ce sont les métiers du vivant : elles gèrent des situations de vulnérabilité. On sait que la société vieillit, les besoins de ces métiers sont croissants. Il va falloir mettre les moyens, car on est arrivés à une situation extrêmement critique. Aujourd’hui au plan national, on a 20 % de refus de prise en charge dans les services d’aides à domicile pour les personnes en situation de dépendance.

En voiture ou en transports en commun, ces travailleuses semblent toujours en mouvement. Ces déplacements incessants aggravent-ils encore les conditions de travail ?

Les auxiliaires de vie en milieu rural font beaucoup de kilomètres et travaillent majoritairement avec leur propre véhicule. Elles ont des frais kilométriques partiellement remboursés, mais elles restent extrêmement soumises aux variations des frais de l’essence. Récemment, il y a eu une petite amélioration salariale, mais qui a totalement été absorbée par la hausse des prix du carburant. Elles ont beau essayer de limiter la longueur des trajets, en milieu rural, c’est difficile de faire autrement. En milieu urbain, elles ont aussi de longs trajets domicile-travail. La rémunération du temps passé dans les transports est une question centrale.

Quels sont les impacts physiques de ces métiers sur la santé ?

Ce sont des métiers où le taux de sinistralité, soit le pourcentage d’accidents du travail et de maladies professionnelles, est extrêmement élevé. Pour des métiers comme aides-soignantes ou auxiliaire de vie, on est sur des taux de 30 %, supérieurs à ceux des ouvriers du BTP. C’est un métier dans lequel on est souvent en invalidité à 50 ans, pour plein de raisons. Par exemple, Marie-Basile souffre de lombalgie, a été arrêtée six mois. Il y a certes des machines comme les lève-personnes, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour tout. C’est par exemple difficile pour le geste du coucher.

Une partie de vos portraits se déroulent durant le Covid. Comment la crise sanitaire a-t-elle affecté la vie et le métier des ces femmes ?

Elles ont essayé de continuer le plus normalement du monde. Ça les a affectées parce qu’il y avait la peur du virus. Rachel, accompagnante éducative et sociale, était frappée de plein fouet par un cluster dans son Ehpad. Marie-Basile, aide à domicile, n’avait pas le choix et déposait sa fille chez une voisine qu’elle connaissait à peine parce qu’il n’y avait pas de système de garde d’enfants à l’école.

Il y a aussi Marie-Ève, assistante familiale. Elle a fait un burn out pendant le confinement, car elle a continué à gérer des enfants. C’était la première fois de sa vie qu’elle en faisait un, à 57 ans, en fin de carrière. Les enfants dont elle s’occupait ont été placés en relais dans un foyer. Je l’ai rencontrée après. Cet épisode a été une énorme remise en cause pour elle. À l’été 2020, il y a eu le Ségur de la santé, qui a décidé de la prime Covid pour les métiers du soin. Toutes les professions dont je parle dans le livre, à l’exception de Marie-Claude, aide-soignante en hôpital, ont été les oubliées de ce dispositif. Marie-Claude dit : « Ces applaudissements on a l’impression que c’était pas du tout pour nous. »

Vous notez qu’il arrive que dans une même famille, plusieurs générations de femmes se succèdent dans ces mêmes métiers. Est-ce une forme de reproduction sociale ?

Ces femmes ont connu des contraintes sociales différentes, souvent des assignations sociales de genre. C’est pour ça que chaque femme « s’autobiographie » dans la partie BD du livre. Elles racontent leur vie et leur enfance. Il y a des exceptions. Marie-Claude, aide-soignante franco-camerounaise travaillant à Bobigny, avait fait une formation technique d’électricité à Yaoundé avant de devenir aide-soignante en France. Un autre point commun à toutes ces femmes, c’est qu’elles sont souvent très attachées à l’idée de ne pas dépendre d’un homme.

Je n’ai pas envie de parler d’assignation, mais de transmission. C’est vrai que le champ des possibles se réduit quand on habite une zone enclavée et que maman gagne 1300 euros par mois. Pour une jeune de 18 ans dans cette situation, aller faire des études ne serait-ce que dans une ville voisine, c’est très compliqué. C’est un sujet sur lequel travaillent des associations comme Chemins d’avenir.

Pourquoi ces métiers restent-ils aussi invisibilisés par les médias comme par les politiques ?

Il y a une avancée des politiques en général. Mais, même si certains s’y intéressent, il n’y a pas d’imaginaire collectif autour de ces professions. J’ai appelé ce livre les « femmes du lien » parce que je pense que c’est important de relier ensemble ces métiers du lien social.

Je ne dis pas qu’il faut créer un grand service public centralisé, parce que les Ddass (Directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ndlr) ce n’était pas bien mieux. En revanche, une question se pose sur la place des opérateurs privés à but lucratif, qui font des marges importantes.

Selon vous, quelles politiques devraient être menées, en priorité, en faveur de ces métiers ?

Si on veut arriver vers une société du care, une société où l’on prend soin des autres, ça suppose un investissement. Qu’est-ce qui est important ? Générer du profit dans des activités destructrices de l’environnement, ou privilégier la prise en charge du vivant ? Il faut faire le ménage et sortir du champ concurrentiel. Aujourd’hui, le social, ce n’est pas du tout la priorité du gouvernement, malgré tout ce qui a été dit pendant la pandémie. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut dégager les quelques milliards supplémentaires pour ces professions sous-rémunérées, pour travailler dignement à la fois pour les personnes et la qualité de la prise en charge. Mais il ne s’agit pas seulement des politiques. Il faut aussi que les gens se saisissent de ces questions.

Propos recueillis par Maÿlis Dudouet

Photo de une tirée de l’ouvrage. ©Vincent Jarousseau.