« Rendre des comptes ». L’expression tourne et s’amplifie de jour en jour. Dans le brouillard de la situation actuelle, face aux contradictions et revirements de l’exécutif, ça bouillonne, ça s’enrage. Les plaintes se multiplient, déposées notamment par des soignants excédés. Fin mars, 79% des Français estiment que l’exécutif a trop tardé à prendre des mesures face à la crise [1]. À court d’arguments, nos dirigeants martèlent leurs éléments de langage, moulinant dans le vide des mots creux, appelant à l’union sacrée, fustigeant les polémiques, tentant vainement de justifier l’injustifiable.

Au-delà du froid décompte quotidien des décès, ce sont des hommes et des femmes qui meurent, coupés de leurs proches, dans des hôpitaux totalement dépassés, entourés de soignants à bout et sans doute pour longtemps traumatisés. Au-delà de la novlangue managériale qui justifie depuis plusieurs décennies la casse de l’hôpital, c’est une communauté de soignants qui se retrouve à faire des choix – qui va-t-on laisser mourir aujourd’hui. Ce sont des jeunes de vingt ans, élèves infirmiers, réquisitionnés pour être envoyés « sur le front » sans préparation, payés entre 28 et 50 euros par semaine, pour mettre des dizaines de corps dans des sacs mortuaires [2]. Ce sont des morts « évitables » qui ne pourront être évités, faute d’anticipation, en raison de choix politiques contestables. Une réalité qu’aucune communication politique ne pourra venir effacer. Résumé de ce fiasco, pour garder mémoire quand l’heure sera venue de rendre des comptes.

Pénurie de masques : non-assistance et négligence

Le plus évident, le plus visible : la pénurie de masques. Nous serions « en guerre », mais nous envoyons au front des soldats sans protection, et nous manquons chacun de la protection la plus élémentaire. Nous connaissons désormais la chronologie de cette débâcle, les responsabilités multiples dans l’effondrement des stocks stratégiques depuis 2011 (lire notre enquête). Le temps perdu au début de cette crise sanitaire laisse cependant perplexe : alors que le premier cas de Covid apparaît en France le 24 janvier, la Direction générale de la santé (DGS) demande à l’agence Santé publique France (SPF) d’acquérir fin janvier 1,1 million de masques FFP2 – ceux qui protègent les soignants et dont l’État n’a pas de stock stratégique. Le 7 février, elle passe à la vitesse supérieure et demande 28 millions de masques. 500 000 seulement seront reçus [3]. À cette époque, la DGS ordonne même de sortir des stocks 810 000 masques chirurgicaux pour les envoyer en Chine.

Des masques, au rythme actuel, il en faut 40 millions par semaine – et encore, cela ne suffit pas pour protéger tous les soignants [4]. Il faut pourtant attendre un mois, fin février, pour que le gouvernement passe une commande plus massive de près de 200 millions de masques FFP2. « Il n’y a pas de sujet de pénurie », déclare pourtant le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Ce n’est que le 3 mars que le Premier ministre ordonne la réquisition de l’ensemble des stocks et productions de masques sur le territoire national, alors que les quatre entreprises françaises qui en fabriquent continuent d’exporter vers la Chine ou le Royaume-Uni. Des entreprises de secteurs « non essentiels » continuent pourtant d’utiliser des masques. Durant les trois premières semaines de mars, seuls 20 millions de masques importés seront livrés. Plutôt que de reconnaître ses erreurs et d’admettre la pénurie, le gouvernement s’enlise dans une communication obscène sur l’inutilité supposée des masques.

Du côté des masques chirurgicaux, la situation est critique. À l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), il ne reste plus que 294 000 masques en stock le 31 mars : « Le ratio des entrées et sorties sur les derniers jours montre la gravité de la situation : en trois jours, l’APHP a distribué 829 750 masques… et n’en a reçu dans le même temps que 7500 », décrit Mediapart.

Les conséquences sont lourdes, en premier lieu dans les hôpitaux qui tentent de gérer la pénurie – depuis le début de l’épidémie, 1200 salariés de l’APHP ont été contaminés par le Covid-19. Également pour les médecins en ville qui sont contaminés et risquent de contaminer leurs patients. Dans les maisons de retraite, qui accueillent 750 000 résidents et où les équipements manquent, les principales fédérations du secteur craignent 100 000 décès [5]. Conséquences aussi pour l’Aide sociale à l’enfance et ses 300 000 enfants suivis, totalement oubliée (lire ici). Ou pour les travailleurs du nucléaire, alors que dans les centrales les salariés, sans masques et sans gel hydroalcoolique, ne peuvent pas respecter les distances de sécurité (lire notre article). Pour tous les salariés des secteurs « essentiels » ou non, contraints de travailler, et de prendre des risques sanitaires, le manque de masques, voir de gel hydroalcoolique, revient à les mettre en danger. L’exemple le plus flagrant en est le géant Amazon (voir ce témoignage en vidéo), mis en demeure par le ministère du Travail. Faute de masques, on laisse aussi se multiplier les « clusters familiaux », avec des malades restés à domicile, sans protection, qui vont contaminer leurs proches.

Tests de dépistage : contradictions et manque de transparence

L’autre négligence évidente concerne les tests de dépistage, que l’OMS déclare indispensables. Sans tests, les soignants, les personnels des Ehpad continuent d’être contaminés et de contaminer. Sans dépistage systématique, aucune donnée fiable n’est possible, que ce soit sur la progression de la maladie, le taux de complication, de mortalité, le nombre de décès. Sans tests, difficile même de compter les morts du Covid-19, d’évaluer la situation critique que connaissent les maisons de retraite. Puis sans tests sérologiques, impossible aussi de dépasser le confinement.

Le gouvernement multiplie les revirements et les contradictions. « La France n’est pas visée » par la consigne de l’OMS, assure le directeur général de la santé Jérôme Salomon, le 17 mars. Le lendemain, le président du Conseil scientifique constitué par l’Élysée, Jean-François Delfraissy, affirme qu’atteindre un nombre massif de tests est « un enjeu majeur »... Après plusieurs semaines de tergiversation, la production de tests devient une priorité. Mais la pénurie de gants, de lunettes de protection, de masques, empêche les laboratoires de ville de pratiquer les prélèvements. Une partie des machines utilisées ne fonctionnent qu’avec le réactif de la même marque, ralentissant encore le processus (lire notre enquête). Dès le 12 janvier, les autorités chinoises avaient pourtant partagé avec le reste du monde la séquence génétique complète du virus, permettant la fabrication de tests de dépistage.

On nous aurait reproché de dilapider l’argent public, si ces dépenses avaient finalement été inutiles, pointe l’exécutif, cherchant la parade. Un argument peut-être entendable si, depuis le début de son mandat, ce gouvernement n’avait pas multiplié les cadeaux aux plus riches.

Casse de l’hôpital public, délocalisations : la faillite des schémas de pensée néolibéraux

Ce qui rend la situation critique, ce sont bien évidemment aussi ces quatre décennies « d’austérité » imposées aux hôpitaux français. En 20 ans, plus de 60 000 places d’hospitalisation à temps complet (« lits ») ont disparu – dont près de la moitié en médecine et chirurgie (lire ici). Les hôpitaux publics sont passés de près de 400 000 lits en 1981 à moins de 260 000 en 2011. Après une année de grèves et de mobilisations pour alerter sur le manque criant de moyens de l’hôpital public, les quelques mesures promises par l’exécutif paraissent bien dérisoires. Le comble du cynisme ? Le 8 janvier 2020, Brigitte Macron lance une opération « pièces jaunes » pour aider les hôpitaux.

Dans son discours du 25 mars, Emmanuel Macron promet aux soignants : « Les heures supplémentaires que vous effectuez vont être majorées et vous aurez une prime exceptionnelle. Après la crise, un plan massif d’investissements et de revalorisation des carrières sera construit pour notre hôpital. Nous vous le devons ». Quelques semaines plus tôt, ces mêmes soignants étaient malmenés, frappés et gazés par les forces de l’ordre. Alors qu’ils manifestaient pour demander des moyens, non pour eux, mais pour l’hôpital, en tant que bien public. Pendant que nos dirigeants successifs ont créé cette impuissance de l’hôpital à faire face aujourd’hui. Mais depuis le début de la crise sanitaire, aucun mea culpa, aucun mot de l’exécutif pour admettre qu’il aurait dû écouter les alertes que les soignants martèlent depuis des années, que leur inquiétude était légitime, leur mobilisation nécessaire.

On pourrait aussi parler du manque de moyens du secteur de la recherche, du fait du désengagement de l’État (lire ici). Et de ces autres secteurs-clés comme la production de médicaments, totalement délocalisés, sapant notre capacité de réaction. On connaît l’histoire du paracétamol, aujourd’hui importé à 100 % d’Asie, depuis la fermeture en 2008 de la dernière unité de production européenne, détenue par Rhodia (lire notre enquête). On découvre aujourd’hui que nous manquons de tout, et surtout de l’essentiel : ce qui inquiète actuellement les soignants, c’est la menace d’une pénurie de certains sédatifs et anti-douleurs utilisés notamment en réanimation ou pour l’intubation des patients en insuffisance respiratoire.

« Les services hospitaliers sont aujourd’hui contraints d’utiliser "avec parcimonie" et "frugalité" certains médicaments tels que la morphine ou de rationner l’usage des curares. Cette situation dramatique est une atteinte à la sécurité sanitaire des personnes et à leur vie », dénoncent des collectifs de soignants. Certains antibiotiques sont aussi en tension, ainsi que des médicaments pour des malades chroniques. La France est totalement dépendante de ses importations. Pourquoi ces délocalisations ? Pour que quelques multinationales maximisent leurs profits, sans que les pouvoirs publics n’y trouvent rien à redire, malgré les risques évidents concernant l’approvisionnement de ces produits de première nécessité en situation de crise.

Désinvolture de nos dirigeants face aux alertes de l’OMS et des scientifiques

Pour mesurer l’ampleur des insuffisances du gouvernement, il faut faire un détour par l’information scientifique à disposition tout au long de cette crise [6]. Fin janvier, l’OMS considère le nouveau coronavirus comme une « urgence de santé publique au niveau mondial ». Dix-huit pays sont déjà concernés. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, déclare le 24 janvier que le virus ne nous concerne pas – il s’arrêtera sans doute à la frontière. Le 5 février, un article de la revue de référence Science évoque le fait que 20 % des personnes infectées souffrent de formes graves de la maladie, nécessitant une hospitalisation. Il souligne ainsi la probable pression sur les systèmes de santé qui en découlerait. Le 11 février, Science alerte sur la possible pénurie de tests de dépistage.

Tout cela semble bien secondaire pour le gouvernement. Mi-février, Agnès Buzyn quitte son ministère, pour mener campagne électorale à Paris, en remplacement de Benjamin Griveaux. Le Premier ministre Edouard Philippe se lance lui aussi dans la bataille électorale, au Havre. Le 25 février, un autre article de Science estime que « tout est question de vitesse » dans la mise en place de mesures préventives.

Le 28 février, l’OMS publie un rapport sur la stratégie chinoise, montrant que seule la mobilisation de toute la société permet de vaincre l’épidémie. Le lendemain, un Conseil des ministres exceptionnel lié à la crise du coronavirus se tient enfin à l’Élysée. A part l’annulation des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, aucune mesure nationale n’en sortira. « L’enjeu est de gagner du temps pour mieux se préparer », explique le gouvernement, sans donner de détails sur ce que signifie « se préparer ». Visiblement, d’autres sujets sont bien plus prioritaires : c’est le moment choisi par l’exécutif pour annoncer le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Alors qu’un krach boursier menace, envisager une réforme qui encourage la capitalisation des retraites, donc le recours aux fonds de pension, éclaire sur la très grande lucidité de l’exécutif.

De cette période restent en mémoire les images du couple Macron exhortant le 6 mars les Français à sortir au théâtre : « La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie ». Et la décision, inconcevable aujourd’hui, de maintenir les élections, après avoir ordonné la veille la fermeture des commerces et lieux publics – la France compte alors 127 morts recensés. Le 19 mars, après des déclarations fracassantes de l’ex-ministre de la Santé, des médecins portent plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe, les accusant de s’être abstenus « volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant […] de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».

« On ne peut pas dire qu’il y a eu un défaut d’anticipation de cette crise, bien au contraire », annone la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, sur CNews le 23 mars. Deux jours plus tard, le Collectif Inter-Urgences dépose une plainte contre X, pour « abstention volontaire de prendre les mesures visant à combattre un sinistre », « homicide involontaire », « mise en danger délibérée de la vie d’autrui », dans l’objectif d’accélérer la prise de décision du gouvernement pour une livraison urgente de matériel médical.

Durant toute cette période, pas une décision politique n’a été « contraire aux choix des scientifiques », se défausse le gouvernement. « Les anthropologues, sociologues et historiens vont avoir la tâche très intéressante d’analyser, dans les années qui viennent, le fiasco qu’a été la gestion de la crise actuelle en particulier en France, en matière d’information scientifique, analyse l’historien des sciences biologiques Laurent-Henri Vignaud (lire notre entretien). Le système de défense des responsables politiques consiste aujourd’hui à déclarer : "Les scientifiques nous disent que… ". Mais les médecins n’ont pas à s’exprimer sur la fermeture ou non des frontières avec les conséquences économiques que cela implique ! (…) Les politiques ont raison de demander leur avis aux médecins, mais cela ne suffit pas. Une décision politique ne se résume pas à une estimation d’experts. »

Renvoyer à la responsabilité individuelle pour mieux dissimuler la débâcle politique

La chute est rude. « Sans prévenir, les corps souriants qui dansaient frénétiquement de réforme en ordonnances, ont été contraints de dessaouler plus tôt que prévu », commente le blog Les infiltrés tenu par des hauts-fonctionnaires opposés aux dogmes néo-libéraux. Emmanuel Macron, droit dans son nouveau costume de chef de guerre, tente se sauver ce qui peut l’être. Le discrédit de l’exécutif se ressent jusque dans sa communication : ton professoral voire paternaliste, argumentations alambiquées et injonctions contradictoires ajoutent à la confusion. On peut aller voter mais pas se réunir, on doit se protéger mais sans avoir le matériel sanitaire adéquat, on est prié de rester chez soi mais de continuer à aller travailler y compris pour des secteurs non essentiels. Des salariés doivent se rendre sur leur lieu de travail, alors que leurs employeurs ne respectent pas les consignes sanitaires – pour cause, entre autres, de pénurie d’équipements de protection. Les entreprises sont appelées à prendre des mesures de prévention, impossibles dans certains secteurs, et la ministre du Travail Muriel Pénicaud, déconnectée de la réalité, fustige le « défaitisme » des entreprises du BTP.

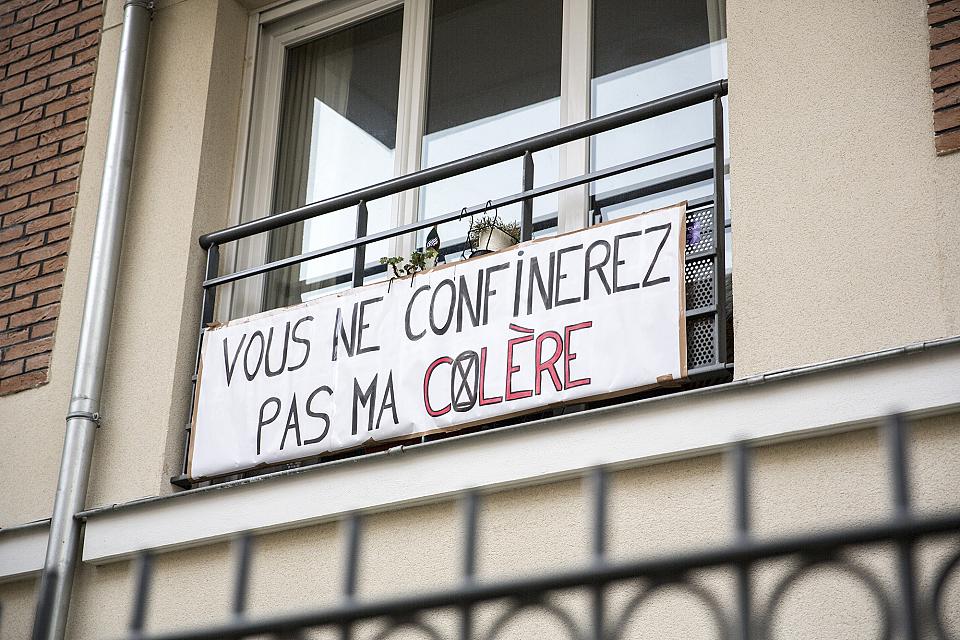

L’État qui s’affirme dans toute sa force, c’est l’État sécuritaire et néolibéral, autant que l’État-providence. Emmanuel Macron choisit le discours martial mais aussi la culpabilisation. Un ton moralisateur, infantilisant, pointant les responsabilité des autres pour mieux faite oublier la sienne. « Une des stratégies les plus efficaces mises en œuvre dans toute situation d’urgence par les pouvoirs forts consiste à culpabiliser les individus pour obtenir d’eux qu’ils intériorisent la narration dominante sur les événements en cours, afin d’éviter toute forme de rébellion envers l’ordre constitué », rappelle Marco Bersani, responsable d’Attac Italie. On met le projecteur sur ceux qui ne se plient pas comme ils le devraient au confinement, resquilleurs, semeurs de virus qui trainent dans la rue – parfois parce qu’ils y vivent –, pour mieux détourner le regard et la colère. « Cette chasse moderne, mais très ancienne, au semeur de peste est particulièrement puissante, car elle interfère avec le besoin individuel de donner un nom à l’angoisse de devoir combattre un ennemi invisible ».

« Je suis en colère et j’ai la rage, quand ils défilent dans les médias, tempête un psychologue de l’hôpital de Mulhouse, toujours pour nous parler d’une situation dont ils sont un facteur aggravant, toujours pour pérorer sur la citoyenneté, sur le risque de récession, sur les responsabilités des habitants, des adversaires politiques, des étrangers… Jamais pour nous présenter leurs excuses, implorer notre pardon, alors même qu’ils sont en partie responsables de ce que nous vivons. (...) Je suis en colère et j’ai la rage, en pensant à toutes ces familles qui vivront avec la terrible douleur d’un deuil impossible, d’un adieu impossible, d’une justice impossible. »

Inégalités et rapport de classes exacerbés

« Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd’hui fracturer le pays alors que nous ne devons avoir qu’une obsession : être unis pour combattre le virus », prévient Macron. Ce qui fracture, ce n’est pas la parole dissonante ou critique. Les fractures béantes n’ont pas attendu le coronavirus. La crise exacerbe les inégalités et les dépendances, tout comme elle exacerbe les peurs, les solitudes et les promiscuités, le vide et l’ennui, les angoisses de privation, les compulsions consommatrices, les violences. Les fractures entre les confinés et ceux qui sont « sur le front », entre ceux qui sont dans le risque permanent et ceux qui attendent « que ça passe », entre les confinés « de confort » et ceux qui s’entassent.

La surmortalité en Seine-Saint-Denis a ainsi atteint un record entre le 21 et le 27 mars : +63 % (par comparaison, 32 % à Paris). Le département fournit d’importants contingents d’aides-soignantes, d’aides à domicile, de travailleuses en Ehpad, d’agents d’entretien, de caissières et des livreurs. Autant de personnes exposées, en première ligne face au virus.

Les narrations du confinement mettent en lumière cet immense décalage. « La romantisation de la quarantaine est un privilège de classe », peut-on lire sur une banderole en Espagne. La mise en lumière, crue et directe, de ces rapports sociaux, du gouffre qui séparent ceux qui peuvent choisir et ceux qui subissent, la violence symbolique incarnée par le pouvoir, semble disloquer les éléments de langage de nos dirigeants. Ils ne sont plus que paroles vides de sens, face aux questions essentielles qui affleurent – comment faire société avec ces fractures, comment redonner une valeur à l’utilité sociale, comment décroître économiquement dans la justice sociale.

Cette crise est aussi un révélateur de notre rapport au monde. Une prise de conscience pour beaucoup de la finitude de nos modes de vie, des limites de nos sociétés. Nous sommes dans l’expectative, impuissants. Dans l’attente fébrile d’un remède, d’un vaccin. Espérant que cette crise trouve sa résolution, tout comme nous voudrions une solution « clé-en-main » pour les crises à venir – en première ligne climatiques et écologiques. Ce rappel de notre rapport délétère à l’environnement nous secoue. Un virus qui franchit la barrière entre espèces, qu’on ne pourra sans doute jamais totalement éradiquer mais qu’il faudra apprendre à gérer, qui nous remet à notre place de vivants entourés de particules du vivant, invitant à une posture d’humilité. Notre système économique mondial est un colosse aux pieds d’argile qu’un virus microscopique affole, notre science peut beaucoup mais ne peut pas tout.

La réponse du gouvernement : des mesures d’exception attentatoires aux libertés et au droit du travail

Les enjeux de la situation et ces prises de conscience collectives appellent des réponses à la hauteur. Que fait le gouvernement ? Perdu dans la bataille sanitaire, il ressasse sur le front économique ses vieilles recettes. La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire », adoptée le 22 mars au Parlement, met en place un régime d’exception et attribue des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Elle autorise les employeurs à déroger au « droit commun » du travail. Alors que d’autres pays comme l’Espagne ont fait le choix d’interdire les licenciements, l’exécutif français préfère aller vers un démantèlement du droit du travail, au mépris de la sécurité et de la santé des salariés : augmenter la durée légale du travail et autoriser la semaine de 60 heures, réduire les durées minimales de repos, modifier des jours de congés ou de RTT sur décision de l’employeur… Les services sociaux et médico-sociaux peuvent dépasser les capacités d’accueil de leurs établissements et avoir recours à du personnel non formé. Les assistantes maternelles peuvent, en plus de leurs enfants, s’occuper simultanément de six enfants à leur domicile.

Pendant que les entreprises du CAC40 se demandent si elles vont verser des dividendes records, les pouvoirs publics émettent des « recommandations » pour que celles-ci restent décentes. Les aides financières annoncées sont dirigées principalement vers les banques et n’apportent que peu de garanties d’être utilisées au service de l’économie réelle. L’objectif principal semble être de rassurer la bourse plutôt que d’empêcher les faillites d’entreprises. Air France demande à l’État d’intervenir, les compagnies aériennes réclament une aide publique de 200 milliards de dollars au niveau mondial. Certains dirigeants, y compris du Medef, envisagent des nationalisations, si la situation devenait difficile pour certaines entreprises – autant dire renflouer pour mieux socialiser les pertes. L’État multiplie les annonces, mais ce n’est pas son argent qu’il distribue : celui de la Sécurité sociale (arrêts pour garde d’enfant et arrêts maladie), de Pôle emploi (chômage partiel). On attend les futures mesures d’austérité pour combler « le trou ». Le report de loyer à négocier avec son bailleur, et la prime de 1000 euros au bon vouloir de l’employeur. Sans compter les bonnes âmes qui suggèrent de faire don de ses RTT.

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, est envoyé fin mars annoncer un « appel à la solidarité nationale ». Il s’agit, via une plateforme de dons, d’aider l’État dans sa lutte contre la pandémie, notamment en soutenant les entreprises en difficulté. La solidarité nationale, c’est l’impôt, s’indignent tous les responsables politiques de gauche. Une loi pour mettre fin à l’évasion fiscale par exemple aurait déjà permis de collecter 17 milliards d’euros depuis le 1er janvier… Mais il n’en sera évidemment pas question. « Darmanin fait la manche au lieu de rétablir l’ISF [supprimé en 2018]. C’est un test pour mesurer la capacité d’indignation du pays ? », ironise Jean-Luc Mélenchon.

« La fin du "capitalisme néo-libéral" » ?

À rebours des discours habituels, on suspend d’un mot les règles budgétaires européennes, d’un geste on fait sauter « des verrous intangibles » et on débloque des financements publics colossaux, on encadre les prix, on réquisitionne. On découvre soudain que « l’État peut ». Pour la santé, pour la vie de quelques centaines de milliers ou millions d’humains, on donne un coup d’arrêt à l’économie. « Le Covid-19 crée ainsi un précédent : si on a pu arrêter l’économie pour sauver 200 000 personnes en France, pourquoi ne ferait-on pas demain le nécessaire pour prévenir les cancers et les 40 000 morts prématurés par an dues à la pollution ? », questionne l’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz (lire notre entretien).

Désormais certains discours ne seront-ils plus entendables ? Qui pourra demain défendre la mondialisation effrénée, les délocalisations ? Même l’économiste en chef de la banque d’affaires Natixis (BPCE), Patrick Artus, affirme que cette crise sonne « la fin du "capitalisme néo-libéral" qui avait choisi la globalisation, la réduction du rôle de l’État et de la pression fiscale, les privatisations ».

Mais cette onde de choc va nous mettre K-O. Ces chocs sont aussi des périodes d’instrumentalisation, des opportunités de faire passer des mesures anti-sociales, anti-écologiques, car « les caisses sont vides », « la situation est grave », et « on n’a pas le choix ». Des occasions pour faire graver dans le marbre des « mesures provisoires », décidées dans le feu de l’action. Le 15 février, le président chinois Xi Jinping a annoncé une relance économique pour sortir du marasme, avec levée des quotas de voitures, recours au charbon et massification de la 5G. Notre capacité de résilience se mesurera aussi à la possibilité de changer de cap. Rapidement et durablement.

Agnès Rousseaux

Photo : © Anne Paq