Basta! : Pendant la campagne des primaires écologistes, vous vous êtes d’emblée définie comme la candidate de la radicalité, en particulier sur les questions climatiques, féministes et antiracistes. Pourquoi avoir utilisé ce terme de radicalité ?

Sandrine Rousseau : Cela pose d’entrée le souhait d’un changement de système. Quel autre terme que celui-ci ? La radicalité signifie qu’au-delà de lister une somme de mesures, nous devons changer un système. Parce que ce système nous envoie dans le mur. Cela implique aussi une rapidité dans l’action. Nous n’avons pas vingt ans devant nous, seulement cinq ans. Si on suit les recommandations du Giec, nous devrions tous être dans l’action, massive, collective, immédiate. La radicalité nous pose la question : que fait-on pour se mettre en mouvement ? Cette campagne présidentielle est cruciale.

Si on accepte l’idée que nous disposons de quelques années pour agir, le temps que des politiques publiques fassent leur effet, ce mandat est charnière, c’est un moment de bascule. Ce n’est pas un mandat comme les autres. Cela répond aussi à une petite musique que j’entends dans le milieu écologiste de gauche : 2022 est perdu, positionnons-nous pour 2027. Et bien non, soit on est vraiment écologiste et sincère dans notre démarche, et dans ce cas il faut y aller maintenant, soit on fait de la politique politicienne, ce qui n’a pour moi pas d’intérêt.

Comment analysez-vous la dynamique qui vous a porté ? Pensez-vous qu’elle déborde le cercle des sympathisants de gauche et reflète un mouvement plus large dans la société ?

S’il y a bien une chose dont je suis sûre, c’est que j’étais en phase avec une partie de la société. Ce que j’ai porté, qui a été la cible d’attaques pour le tourner en ridicule, est profondément ancré. Plusieurs personnes m’ont confié : « Vous êtes la dernière chose que j’essaie. » C’était très fort. Il y a une colère et un désespoir que l’on ne mesure pas, surtout parmi les jeunes. Beaucoup des gens qui m’ont soutenue n’étaient pas engagés en politique, en étaient parfois très éloignés. Ces personnes ne sont pas familières du fonctionnement politique classique, et même le rejettent. Certaines ont vraiment été blessées par la défaite. D’autres m’ont dit avoir pleuré le soir du second tour.

Qu’est-ce qui vous a enthousiasmé et que vous souhaitez préserver pour la suite ?

C’était très original par rapport à ce qui se passe d’habitude. Au départ, quand je me suis présentée, je ne connaissais que deux personnes. À la fin, dans l’équipe de campagne, nous étions 370. Les gens qui sont arrivés, on leur a fait confiance d’entrée. On ne demandait pas de CV, pas de certificat de quoi que ce soit. Une personne qui avait envie d’aller sur la com’ ou sur le programme y allait, sans avoir besoin de posséder un doctorat. Cela a été d’une grande puissance. Un autre élément est important : personne ne cherchait une place, après. Le seul objectif, c’était de gagner à ce moment-là. Cela change totalement la dynamique et la manière de faire politique. Évidemment, il y avait aussi des limites à notre organisation, elle avait ses raideurs.

C’est à dire ?

Beaucoup de personnes dans cette équipe avaient subi des violences, de toute sorte – économiques, sociales, sexuelles… –, beaucoup étaient abîmées, cassées, donc n’allaient pas bien. Nous avons posé comme base que chacun avait le droit de dire quand ça n’allait pas et de se mettre en retrait quelques jours voire plusieurs semaines. Nous devions donc trouver une organisation qui fonctionne même quand ces personnes partaient. C’est arrivé très souvent et on a quand même réussi à tenir. Dans une campagne présidentielle, cela aurait peut-être été un problème, car il faut des personnes qui puissent assurer la continuité.

Mais c’est un vrai enjeu en politique : accepter que les gens aillent mal, ce qui n’est aujourd’hui jamais le cas. Quand vous n’allez pas bien dans un parti, même si vous êtes adhérent de base, vous vous mettez en retrait d’office, vous n’assistez pas à plusieurs réunions d’affilée et d’emblée vous êtes écarté. C’est très violent. Cela ne laisse aucune place à des gens qui pourraient porter un discours, des expériences et un vécu différents. Quand on fait campagne avec des personnes qui ne vont pas bien ou qui n’ont pas d’argent, on doit adapter le fonctionnement politique – créer une caisse de solidarité, veiller à ne pas avoir de propos qui peuvent offenser.

Il y a plein de moments dans la vie politique où il faut sortir de l’argent : payer un verre, un déplacement. Inclure dans une dynamique politique des personnes totalement désargentées sans, qu’à aucun moment, elles ne se sentent renvoyées à cela, est un vrai sujet. Cela oblige à être attentif à l’autre en permanence. Ce sont des petits riens, mais, ensuite, quand je suis suis sur un plateau télé, je pense à eux. Ces gens ne me quittent pas. C’est cela, je crois, la force de ma campagne, parce que cela s’est vu, cela s’est ressenti. C’est, pour moi, une grande fierté.

Comment allez-vous faire pour mobiliser ces personnes en faveur de Yannick Jadot ?

Même si ce n’était qu’une primaire, cela montre la volonté d’une partie de l’électorat de ne pas aller vers quelque chose de trop convenu. Nous devons trouver un équilibre entre une campagne plus rassurante, plus normée, et une ligne plus originale, plus subversive. C’est l’addition de cela qui permettra d’aller au bout. J’espère pouvoir influer sur l’originalité de la campagne. L’écologie, dans toute son histoire et dans tous les pays où elle est présente, invente d’autres manières de se présenter à des élections, de faire de la politique, d’autres langages, c’est aussi notre force. Ce sera compliqué de garder ces personnes dans une campagne présidentielle, mais je sens qu’elles sont toujours très attachées à ce qu’on a porté. Le fait que je sois présente est important, je me sens une responsabilité de ne pas les décevoir.

Justement, Yannick Jadot vous a confié la présidence de son conseil politique, qui regroupe l’ensemble des candidats qui se sont présentés lors de la primaire. Pensez-vous être en mesure de faire vivre la dynamique qui vous a portée, notamment sur les questions féministes ?

Je ne suis pas encore complètement à l’aise. La victoire de Yannick Jadot a aussi refermé la dynamique de la primaire sur un mode d’organisation plus traditionnel, donc plus masculin. L’un des enjeux sera de faire en sorte qu’il y ait vraiment un changement, que toutes les instances soient paritaires, mais pas seulement. Il faut que les femmes disposent du même temps de parole, du même respect, que leurs idées soient portées de la même manière. L’exercice politique reste un exercice fait par et pour les hommes. J’espère que je ne serai pas toute seule à porter cela.

Sur les discriminations et l’égalité femmes – hommes, c’est un état d’esprit, une manière de faire. Dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qui est essentiel, c’est de changer la structure de la société. Il ne s’agit pas seulement de présenter une série de mesures comme on présenterait un devis, en disant : si vous votez pour moi, voilà ce que vous aurez. On peut mettre en place l’imprescriptibilité des crimes sexuels, ou tout autre dispositif ; si on ne change pas les rapports de domination, si on ne s’interroge pas vraiment sur pourquoi les enfants et les femmes sont violés, cela continuera. On fera juste des mesures curatives. Il faut réussir à raconter une autre société, une société de respect. Je me suis aperçue que cette société de respect était loin d’être une évidence, alors qu’elle est quand même à la base des valeurs de gauche.

Comment ne pas se laisser imposer l’agenda par les candidats d’extrême droite, ce qui est pour l’instant le cas ?

Je suis frappée par le fait que Zemmour entre dans le débat politique comme dans du beurre. On ne lui oppose pas une autre vision du monde. L’enjeu est de remettre cela dans le débat : quelles valeurs porte-t-on à gauche ? Quelle société dessine-t-on ? Ce n’est pas juste une société où l’État signe des chèques : on parle de progrès humain, de solidarité, de communauté de destin. C’est quoi le progrès pour nous, s’il n’est pas juste technologique pour disposer du téléphone dernier cri ? Comment met-on cela en équilibre avec la nature en arrêtant cette croissance incessante qui nous envoie dans le mur ? Où est le changement climatique dans le débat politique aujourd’hui ?

Nous sommes à une bifurcation de nos sociétés. L’idée que cela ne peut plus continuer comme avant est présente partout, de l’extrême gauche à l’extrême droite. Il y a cependant deux réponses : d’un côté une société inclusive, où on refait société en protégeant l’environnement ; de l’autre, des gens qui sont en perte de repères et se replient sur une identité factice, violente, excluante, mais rassurante d’une certaine manière car on sait qu’on y est blanc et Français.

C’est une manière aussi de conserver son pouvoir, ses privilèges ?

Pour ceux qui financent cette vision, oui. Parmi ceux qui y adhèrent je n’en suis pas si sûre. J’ai soutenu ma thèse sur un économiste, Karl Polanyi, qui a analysé la montée du fascisme dans les années 1930. Il insistait sur le fait que le libéralisme économique a transformé le travail, la terre et la monnaie en marchandises, et que cela a fait disparaître des valeurs fondamentales telles que la qualité et la fierté du travail, la supériorité de l’équilibre naturel sur l’argent. À partir du moment où on a perdu ces valeurs, il a fallu en trouver d’autres ; ça a été le drapeau et la nation.

La montée de Zemmour dans les sondages intervient à un moment où le travail précaire explose, où les emplois de mauvaise qualité se multiplient, où toutes les politiques de l’emploi menées ces vingt dernières années, hormis les 35 heures, n’ont été que des politiques d’ubérisation du travail. Il n’y a plus de valeur spécifique au travail, cela sert juste à gagner de l’argent et à manger. Nous sommes par ailleurs engagés dans une destruction de la nature, qui sert de simple ressource. On n’a pas compris les dangers du libéralisme là où ils se situent : une perte de repères profonde, qui pousse des gens vers un repli identitaire.

Si on regarde Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil, ils ont en partie été élus par des gens qui constituaient, avant, une forme de classe ouvrière, avec des repères dans le travail, une certaine fierté d’appartenance à une classe ouvrière. Les politiques libérales ont détruit cela, cette identité a disparu et la seule qui leur reste, c’est le drapeau. Cette dynamique est profondément dangereuse, il ne faut pas la négliger.

Cela fait quelques temps que la question du travail, de son contenu, de son sens, au-delà de la nécessité de créer des emplois, a quasiment disparu des discours politiques de gauche...

Le travail est un point aveugle de l’écologie. Les emplois dits de l’écologie ne sont pas spontanément de qualité : monter à grande hauteur quand on installe des éoliennes, être exposé à des produits potentiellement toxiques quand on travail dans le recyclage des déchets industriels…. C’est un débat qu’il faut mener : si on veut une société qui respecte les personnes, ces emplois doivent être extrêmement encadrés. L’une de ces garanties, c’est de ne pas user son corps, donc travailler moins. C’est pourquoi les 32 heures sont importantes ! Et quelle sécurité au travail, quelle garantie de l’emploi ? Car plus un emploi est exposé aux risques, plus il est précaire. Dans le nucléaire par exemple, on ne parle jamais des sous-traitants qui prennent les doses de radioactivité dans les centrales. Les ingénieurs qui nous vantent tant le nucléaire n’y sont pas confrontés.

Pour amortir la hausse du coût de l’énergie, le Premier ministre a annoncé une aide de 100 euros pour une majorité de ménages. Qu’en pensez-vous ?

C’est vraiment 100 balles et tais-toi. D’abord, pour l’essence, le gaz, l’électricité, ce n’est rien du tout. Surtout, c’est ne pas comprendre que le problème est structurel. C’est ne pas s’intéresser aux salaires. En même temps le gouvernement diminue les allocations chômage de plus d’un million de personnes, et bien plus que de 100 € ! C’est d’un cynisme inouï ! J’ai écouté la conférence « France 2030 » de Macron : il a présenté plein de bidules magiques mais pas de plan d’investissement massif, ici et maintenant, pour permettre aux personnes qui ont des vieilles voitures de moins dépendre de l’essence, pas de plan d’isolation des bâtiments, pas de plan pour les transports en commun ou les voitures partagées, tout ce qui permettrait à notre consommation d’énergie de diminuer. Il a proposé 100 balles et il est content.

Alors que la prise de conscience des conséquences du réchauffement climatique semble de plus en plus massive, on semble avoir déjà oublié la Convention citoyenne pour le climat et ses propositions. Sont-elles définitivement tombées aux oubliettes, y compris pour les écologistes ?

Les propositions de la Convention citoyenne, c’est le socle d’un rassemblement à gauche. On pourrait tous et toutes se mettre d’accord là-dessus, même si je trouve que cela ne va pas assez loin ; et cela nous éviterait des discussions sans fin ! Ce qui s’est passé c’est que des membres de la Convention citoyenne ont rejoint des équipes politiques. Cela révèle un fonctionnement politique un peu délétère : quand il y a des mouvements citoyens, visibles, intéressants, comme celui-ci, on va chercher des figures au risque de fermer le débat, d’assécher le milieu associatif. On se retrouve avec la ou les figures de ce mouvement, mais on en oublie les propositions, même si de notre côté la Convention n’est pas enterrée.

Le prochain quinquennat est un mandat charnière, dites-vous. Mais pour l’instant, six mois avant le scrutin, aucun candidat de gauche ne semble avoir une chance de se qualifier pour le second tour. Imaginez-vous encore l’union possible, et à quelles conditions ?

Il faudra bien sûr aller vers l’union. Comment et sous quelles conditions rejoint l’enjeu de faire politique autrement. Pour l’instant, chacun regarde les sondages, et que le plus fort gagne. Je pense que nous devons faire autre chose : instaurer une forme de coopération plutôt qu’une domination de la force politique qui est en tête à un moment. Quoi qu’il arrive, il ne faut pas laisser passer les trains. Nous avons une responsabilité. Nous faisons de la politique pour changer les choses, et c’est maintenant que cela se passe. Car, même si Zemmour perd, si Le Pen perd, leur électorat est bien trop haut, leurs idées ont trop infusé, cela ne va pas. C’est quand même incroyable ce qui se passe, ce niveau de fascisme montant. On ne pourra plus l’arrêter quand il sera trop haut. Et il l’est déjà bien assez. Quand se réveille-t-on ?

Propos recueillis par Nolwenn Weiler et Ivan du Roy

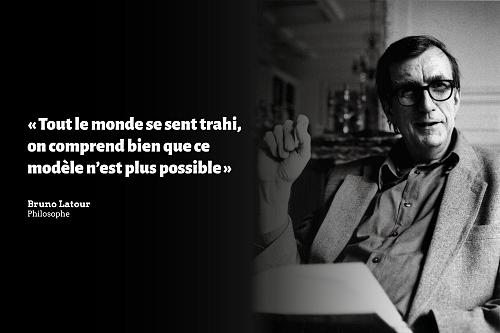

Photo : Isabelle Harsin / Agence Sipa