On la rencontre plusieurs fois, en face à face, dans l’intimité de son appartement et lors de moments publics. À chaque fois il y a des rires, des invitations à manger, boire, s’asseoir, et des remerciements : d’être là, de s’intéresser à l’histoire de Babacar Gueye, son frère, tué par la police en 2015. Awa accueille, s’exclame, questionne, les yeux brillants et le sourire prêt à jaillir. S’il n’y avait que ces moments-là, on n’aurait pas la moindre idée de ce qu’elle a vécu, et de ce qu’elle vit encore. Pourtant, Awa est en souffrance. Elle enchaîne les nuits d’insomnie, son corps n’a de cesse de dire son mal. Elle se sent « comme morte ».

Sur sa vie avant son arrivée en France, en 2013, elle préfère rester évasive, mais précise qu’elle ne l’a pas épargnée et que, dans les difficultés, Babacar a souvent été un soutien. Son parcours depuis lors, c’est le lot commun de l’intégration made in France pour une majorité de femmes non blanches : une série de petits boulots précaires et invisibles, beaucoup de galères, peu de soutien. Comme tant d’autres, elle sait pour quoi et pour qui elle est là. Elle accepte donc tous les boulots, nettoie les halls d’entrée de logements sociaux, des bureaux de banque, « parce qu’il faut arriver à vivre ». Elle s’essaie au maraîchage aussi, dans une structure d’insertion. Elle vit avec son plus jeune fils, et se préoccupe de son avenir, et de son éducation. Lorsque Babacar la rejoint, un an après son arrivée, il s’occupe de son neveu pendant qu’elle travaille, l’emmène à l’école et aux activités extra-scolaires.

De Babacar, elle dit qu’il était « comme un fils ». Elle parle de lui comme on le fait de celles et ceux qui sont partis trop tôt, soulignant ses qualités, détaillant l’ampleur du manque avec lequel elle doit vivre aujourd’hui. Depuis l’enfance ils ont pris l’habitude de passer beaucoup de temps ensemble. Il vit avec elle, au Sénégal puis en France, l’accompagne dans ses déplacements. À Rennes où il la rejoint, il s’inscrit rapidement à différentes activités, apprend le français, joue au foot, enseigne la danse. Il se lie avec la communauté sénégalaise, et présente Awa à différentes personnes. Elle le décrit comme quelqu’un de « très souriant », et « qui n’aime pas les histoires ».

« Quand je vois les familles qui me soutiennent, ça me donne la force et le courage de parler »

L’incompréhension est toujours là. A mesure qu’elle raconte Babacar, son visage se transforme, ses traits se figent. Les sanglots font leur chemin entre ses mots, qui deviennent plus rares. Elle déroule à nouveau l’histoire, en détails. La journée qu’ils ont passé ensemble, Babacar qui lui annonce qu’il va passer la soirée chez des amis, la voiture qui l’attend en bas de l’immeuble. Et l’appel, le lendemain, qui lui annonce que la police a tué son frère. Elle rapporte ce qu’on lui a dit de la mort de Babacar, ce qu’elle a pu reconstituer avec ces éléments épars. Elle a beau la relater régulièrement, cette nuit-là, et les jours qui l’ont suivie, la secouent toujours autant. Parler n’a pas été facile au début : « Je ne parlais pas bien le français, je n’avais pas l’habitude de parler devant des gens, et j’étais seule, sans famille. Tout ça me bloquait beaucoup. »

Après la solitude des premiers temps, Awa trouve du soutien auprès de différentes personnes. Un collectif se constitue. De sœur en deuil elle devient sœur en lutte : « Quand je vois les personnes et les familles qui me soutiennent, ça me donne la force et le courage de parler. » À l’incompréhension du début s’ajoutent la colère et la détermination. Awa veut la vérité, elle veut la justice, et n’attend rien de moins que d’être prise au sérieux : « Même si je ne sais pas lire ni écrire, moi, Awa, je sais de quoi je parle. » Il y a trop de zones d’ombre, trop d’éléments et de déclarations contradictoires au sujet de la mort de Babacar.

Avec la lutte qu’elle mène depuis maintenant quatre ans, elle rencontre de nombreuses autres familles de victimes, et constate que ce qui a fait basculer sa vie n’est pas une exception. Awa n’est pas venue à la lutte comme militante politique, mais par la tragédie de la mort de son frère. Dans ses prises de parole, elle nomme peu à peu le spectre des violences policières, parle des morts, des mutilés. Du racisme aussi, du fait que les morts sont principalement « noirs et arabes ». Pour elle, il est clair que « si Babacar avait été blanc, ils auraient cherché à le maîtriser, à huit, ils en avaient la possibilité. Mais il était noir, alors ils sont venus en mode guerrier ».

« Même à un chien on ne fait pas ça »

Elle en est convaincue : cette nuit-là, pour les policiers qui sont intervenus, avant d’être une personne en détresse, Babacar incarnait une menace, celle d’un homme noir. Ce qu’ils lui ont fait, les cinq balles dans le corps, les menottes qu’ils lui passent ensuite, l’agonie qui n’en finit pas, en sous-vêtement sur le carrelage du palier, « même à un chien on ne fait pas ça ». A l’inégalité du traitement par la police s’est ajoutée l’inégalité entre la France et son pays d’origine, le Sénégal, qui n’a rien fait pour la soutenir : « En Afrique, quand un français meurt, l’État français demande des comptes, mais quand l’un des nôtres meurt ici nos dirigeants ferment leurs gueules. »

La lutte, elle la mène pour son frère, mais aussi « pour les autres familles de victimes, et pour nos enfants, demain ». « Elle démontre comment on peut lutter avec force, rage et amour », raconte Samia, membre du comité Justice et Vérité pour Babacar et amie proche d’Awa. Consciente que les violences qui visent les familles non-blanches peinent à être rendues visibles, elle l’est aussi de la nécessité d’unir les forces : « Les français doivent ouvrir les yeux, on doit lutter ensemble pour être plus nombreux que la police. C’est nous qui payons la police et regarde ce qu’elle nous fait : combien de gilets jaunes ont été mutilés ? Tu réclames tes droits et on te mutile, on change ta vie à jamais. Ça me fait mal au cœur. C’est l’État français qui nous divise. »

Désormais, Awa attend la reconstitution de la mort de Babacar, ordonnée dans le cadre de l’instruction en cours. Après cela, dit-elle, elle veut « un procès, avec tous ceux qui étaient là la nuit où mon frère a été tué : les policiers qui ont porté plainte contre lui, les pompiers, les témoins ». La justice somme toute, et avec elle, la vérité. Enfin.

Juliette Rousseau

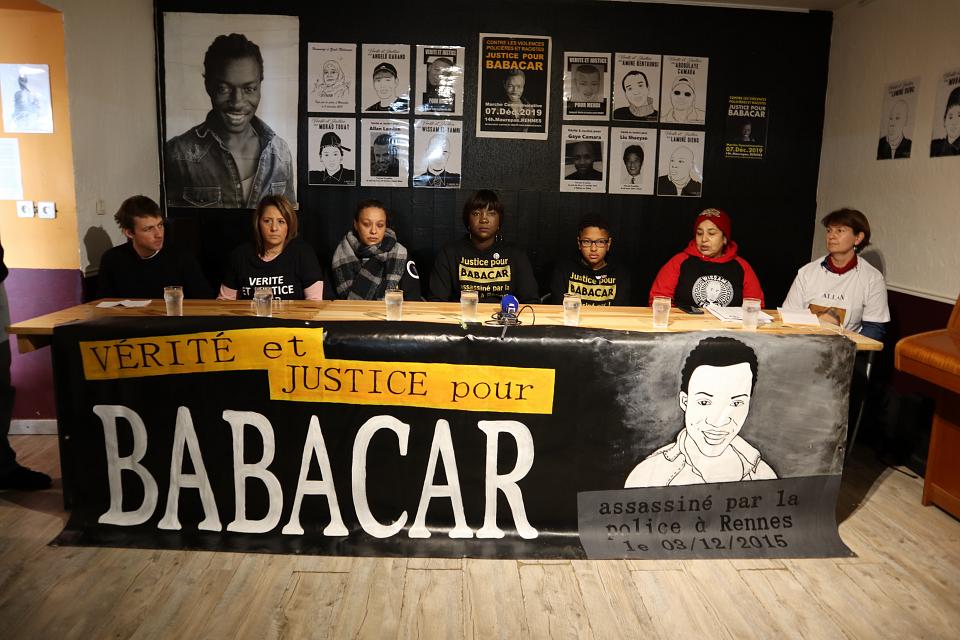

Photo de une : Lors de la marche commémorative pour Babacar, le 7 décembre 2019 / © Juliette Rousseau

– [MAJ : manifestation reportée « en raison de l’épidémie du Covid-19 » : « Cette décision n’a pas été facile à prendre pour les familles et les collectifs appelants. » Une « Marche des familles contre les violences policières » se déroule le samedi 14 mars à 13h, à partir de la place de l’Opéra à Paris, ainsi que pour

exiger l’interdiction des techniques mortelles d’immobilisation et des armes de guerre en maintien de l’ordre (lire ici).

– Les mères de Sélom et Matisse, toujours en quête de vérité face à une affaire « trouble » (à Lille)

– Deux ans et demi après la mort de Curtis, ses proches exigent toujours des réponses sur le rôle de la police (à Antony)