Certains donneurs de plasma et de plaquettes ont-ils été intoxiqués par des métaux et des substances cancérigènes ? Des donneurs de plaquettes continuent-ils de l’être ? C’est la question qui ressort de plusieurs mois d’enquête consacrés aux produits fabriqués par la société étasunienne Haemonetics, spécialisée dans la fabrication de machines de prélèvement de plasma et de plaquettes [1]. D’après les documents et les témoignages recueillis, les machines défectueuses de cette société ont conduit à relâcher des micro-particules de métaux et de substances cancérigènes dans les dispositifs médicaux à usage unique censées recueillir le plasma, les globules rouges et les plaquettes.

Révélé par des lanceurs d’alerte, le problème est connu depuis plusieurs années par l’Établissement français du sang (EFS), l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le ministère de la Santé. En septembre 2018, l’ANSM a suspendu l’utilisation des machines de prélèvement de plasma de la société Haemonetics. En janvier 2019, la web télévision Le Média lui consacrait un long reportage. Néanmoins, malgré les alertes et les alternatives existantes, les réponses ont tardé à être prises, et ne semblent pas à la hauteur des risques.

3000 incidents recensés lors de prélèvements

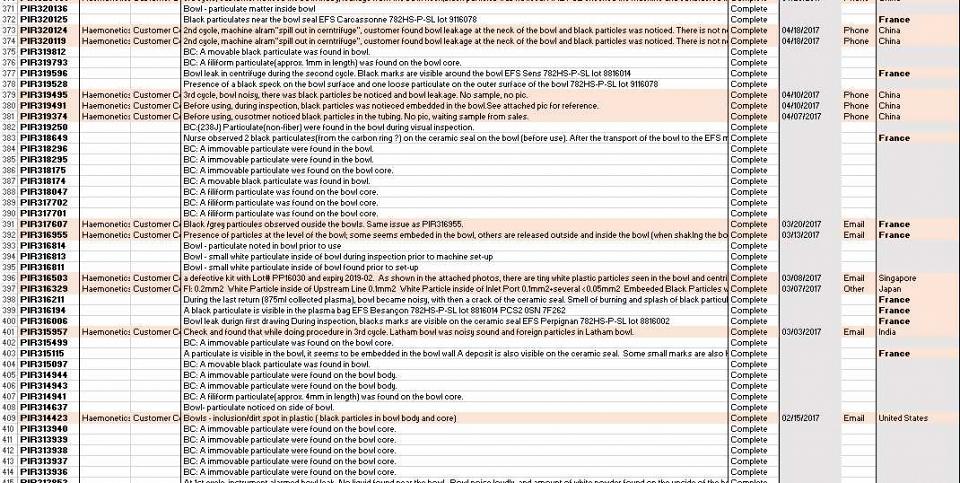

Ce sont des particules microscopiques, qui révèlent de gros dysfonctionnements. Ces particules ont été retrouvées par du personnel des établissements français du sang ou d’hôpitaux dans des poches à plasma et dans des éléments des machines de prélèvement de la société Haemonetics. D’après les données que nous avons rassemblées, environ 3000 incidents dans lesquels des particules sont identifiées ont été recensés par l’entreprise Haemonetics depuis 2005, en France (84 incidents à Lorient, Strasbourg, Toulouse, Annonay...) et à travers le monde : par exemple en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon. Et ce jusqu’à très récemment : en février 2019, par exemple, des particules ont été identifiées sur une machine de prélèvement de plaquettes en Martinique. Le don a alors été interrompu.

Les particules identifiées lors de ces incidents ne sont que la partie visible de l’iceberg. Elles cachent des micro-particules, non détectables à l’œil nu, mais qui présentent le même risque de toxicité. D’autre part, d’après nos informations, tous les incidents ne sont pas remontés ni dans les bases de surveillance de l’Établissement français du sang, qui assure, en France, la collecte des produits sanguins, ni dans celles de l’ANSM, l’autorité sanitaire chargée de surveiller ces dispositifs. Ces particules sont enfin le symptôme d’importants dysfonctionnements de la société Haemonetics qui fournit en partie le marché français des machines à plasma et plaquettes.

D’où viennent ces micro-particules ?

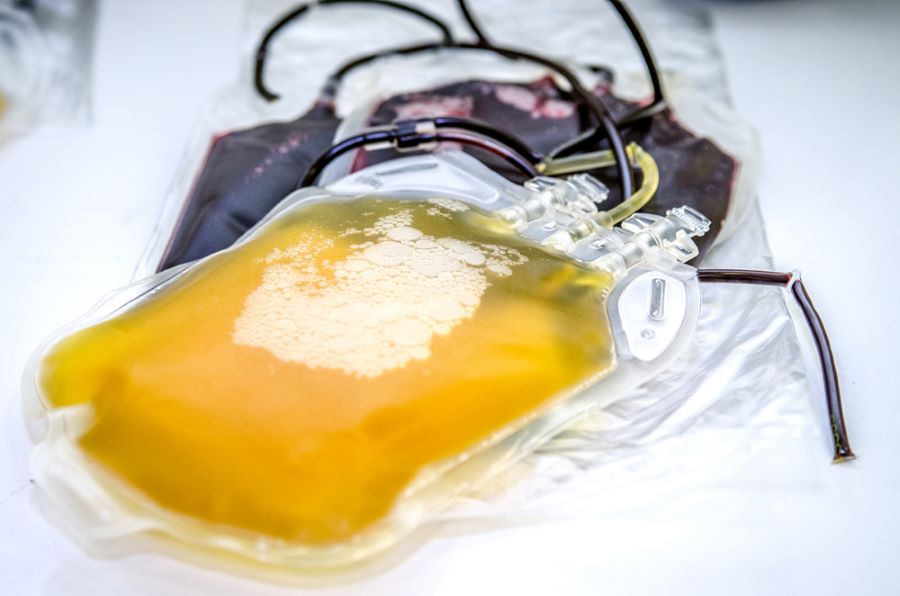

Elles proviennent des machines de prélèvement de plasma ou de plaquettes de la société Haemonetics. En médecine, le plasma a deux principales utilités : 10 % est transfusé directement et 90 % sert à produire des médicaments dérivés du sang destinés à des grands brûlés, des personnes immuno-déficientes ou hémophiles, ou des personnes atteintes de cancer. Les plaquettes, elles, sont destinées à des patients souffrant d’une hémorragie, atteints d’une leucémie ou suivant une chimiothérapie, qui ne fabriquent plus de cellules sanguines.

Pour prélever des plaquettes ou du plasma, il y a deux possibilités. La première : le don de sang dit « total ». Le volontaire est prélevé d’une faible quantité de son sang, et c’est le laboratoire qui se charge ensuite de séparer les éléments du sang (le plasma, les plaquettes, les globules rouges). La deuxième : le don par aphérèse. Le sang du volontaire est directement « trié » par une centrifugeuse. Le donneur alterne alors des phases où son sang est prélevé et où il reçoit ce que la machine n’a pas besoin de garder. Lorsqu’il effectue un don de plasma, par exemple, les plaquettes et les globules rouges lui sont rendus au cours du don. L’avantage de cette deuxième procédure est de pouvoir prélever plus de plasma ou de plaquettes, en une seule fois, sans que le volume de sang du donneur ne soit trop affecté.

380 000 dons de plasma et 115 000 dons de plaquettes par aphérèses ont été effectués en France en 2017 [2]. Un donneur peut effectuer au maximum 24 dons par an.

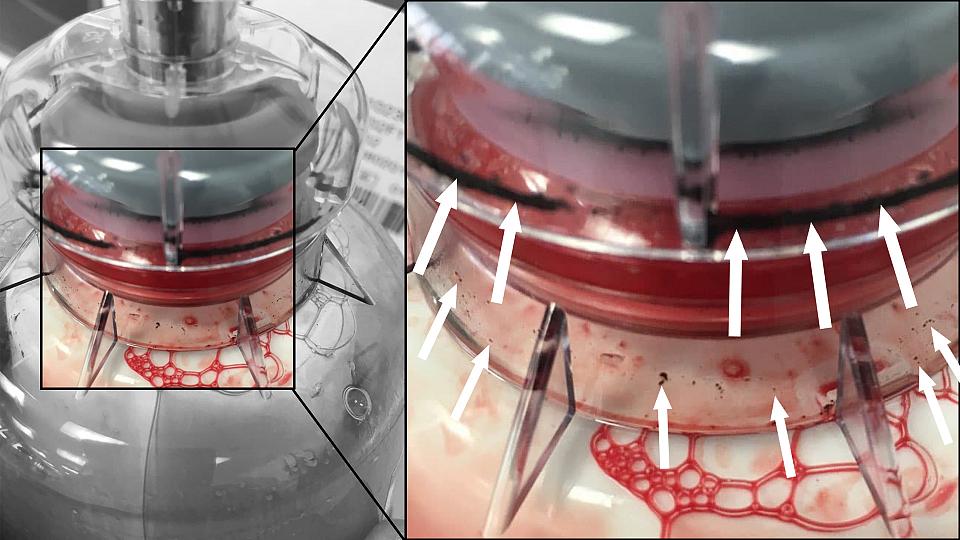

Pour séparer les composants du sang, la société Haemonetics, leader sur le marché mondial, a mis au point une technique : le sang est recueilli dans un bol tournant à plus de 8000 tours par minute. En haut de ce bol se situe un joint. Ce dispositif est à usage unique : il ne sert qu’une fois. En tournant, et en usage normal, le joint se dégrade et perd 2mg de matière, indique Haemonetics [3]. Or, les données que nous avons consultées et analysées montrent que des milliers de cas de vibrations et de bruits de bols ont été signalés, à travers le monde, au cours de ces quinze dernières années sur les machines Haemonetics. Quand la machine vibre, des particules peuvent être libérées et mélangées au sang, au plasma ou aux plaquettes. Et peuvent être réinjectées dans le corps des donneurs, lors des phases de « retours » de ces machines. [4]

Jean-Philippe Urrecho, ancien responsable commercial d’Haemonetics en France, résume le problème ainsi :

Quelle est la nature de ces particules ?

Ces particules sont-elles du sang séché ? Des protéines ? C’est la première version avancée par Haemonetics dans un rapport de 2011, lorsque les particules sont repérées à plusieurs reprises en France mais aussi aux Pays-Bas. C’est aussi cette version qui est reprise en octobre 2018, par des experts du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) [5]. « Ces observations sont en faveur d’une nature protéique », indique les experts, après la survenue de plusieurs incidents à Tarbes, Annonay (Ardèche) et l’hôpital Avicennes de Bobigny. Même si le CEA précise les limites de son expérience [6], il indique que de l’aluminium, du titane, de la silice, du phénol ont été détectés dans ces poches de plasma. Mais c’est l’explication du sang séché qui est mise en avant par les autorités. Autrement dit, puisque ces particules seraient organiques, le donneur et le receveur n’auraient rien à craindre.

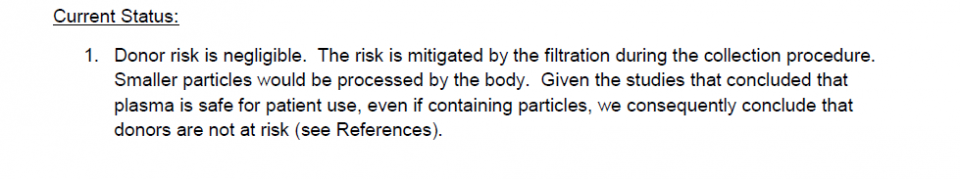

Dans certains cas, la présence de sang séché est envisageable. Mais dans d’autres, ces particules n’ont rien d’organique. En 2017, l’Institut de biologie et de chimie des protéines (IBCP) réalise pour l’Établissement français du sang une étude de plusieurs particules retrouvées dans des poches de plasma issues de machines Haemonetics. Ses résultats sont clairs : les particules sont les mêmes que celles retrouvées lors de l’analyse des joints du dispositif médical d’Haemonetics. Du chrome, de la silice, de l’aluminium... Ce qui confirme la dégradation du joint et la dispersion potentielle de ces particules dans le plasma. Dès 2011, dans une lettre d’Haemonetics à ses acheteurs, la société reconnaît cette possibilité tout en minimisant les risques pour le donneur. « Le risque pour le donneur est négligeable, indique Haemonetics. De plus petites particules seraient traitées par le corps. » [7]

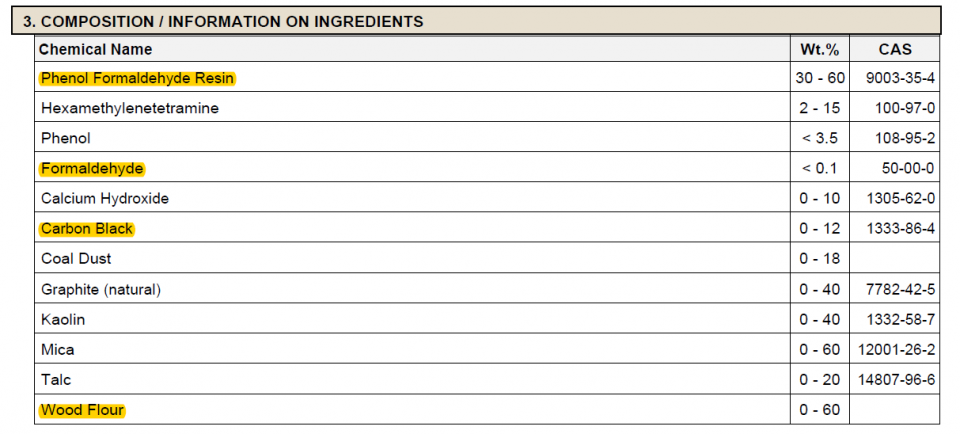

En 2017, un comité d’experts (CSST) est saisi par l’ANSM pour faire la lumière sur ces risques. Il obtient d’Haemonetics la composition officielle du joint. Dans ces fiches que nous nous sommes procurées, on découvre que le joint est composé de plusieurs produits chimiques dont du phénol, du formaldéhyde, de la poussière de silice, de l’aluminium, du chrome, des hydrocarbures aromatiques polycycliques : des composants cancérogènes, mutagènes ou toxiques. « Si une évaluation des risques fiable n’est pas obtenue très rapidement, il faudra envisager la suppression des dispositifs médicaux contenants des joints mobiles (type Graphite/céramique) qui peuvent libérer des substances connues pour leurs toxicités potentielles à faibles doses. […] le risque toxique est donc possible », concluent les experts qui constatent aussi que « la production de particules de petites tailles (<100 micros), voire de taille nanométrique (<0,1 micros), est probable ».

Les conclusions des scientifiques consultés par l’ANSM vont être discrètement mises de côté. « Ce que l’on nous présente comme définitif, c’est l’étude du CEA, qui montre que les particules retrouvées sont du sang coagulé », souligne aujourd’hui Michel Monsellier, le président de la Fédération française pour le don de sang bénévole, qui assiste aux réunions de suivi après des incidents qui surviennent en août et septembre 2018. Interrogée, l’ANSM ne mentionne pas les travaux de l’Institut de biologie et de chimie des protéines (IBCP) démontrant la présence de produits chimiques issus du joint, avant de les relativiser : « Les conclusions de l’étude IBCP sont là mais ne mettent pas en évidence un lien clair et précis avec le joint », affirme Thierry Thomas, directeur adjoint à l’ANSM. « Cette étude, on n’en entend plus parler », se souvient Jean-Philippe Urrecho, ancien directeur commercial (voir la vidéo ci-dessous).

A partir de 2011, Jean-Philippe Urrecho et son collègue Alexandre Berthelot, directeur d’Haemonetics France, découvrent plusieurs failles dans le processus d’évaluation de la qualité des machines Haemonetics. Des pièces détachées vendues comme étant neuves, des vibrations sur les machines ignorées, la dégradation du joint du bol de centrifugation : ils alertent leurs supérieurs hiérarchiques, demandent des explications. En vain.

Y-a-t-il des risques pour les donneurs de plasma ?

C’est l’angle mort des études réalisées sur le sujet. Et les avis divergent. Lors d’un don par aphérèse, les donneurs reçoivent les produits de leur sang qui n’ont pas été prélevés. C’est à ce moment-là que des particules peuvent leur être réinjectées. Un filtre de 170 micromètres est présent entre le bol de la machine et le donneur. Mais les particules pourraient être bien plus fines et passer à travers, affirment les scientifiques du CSST en 2017 :

« Les systèmes de filtration employés pour le traitement des produits sanguins retournés au donneur et aussi pour celui des produits administrés aux receveurs ne sont pas en capacité de prévenir le passage de particules de taille inférieure à 170 micromètres […]. »

Ce risque ne semble pas poser de problème à l’ANSM. « Les essais réalisés par l’agence ne nous ont pas permis d’objectiver la présence de particules provenant des joints, dans les poches issues de ces procédures d’aphérèse », explique Thierry Thomas, directeur adjoint en charge des dispositifs médicaux. A l’inverse, l’Établissement français du sang assume la possibilité que des micro-particules soient injectées aux donneurs. « Des particules, il y en a partout, déclare François Charpentier, médecin porte-parole de l’EFS. Vous ne donnez pas votre plasma tous les jours, comme vous respirez. Et vous inhalez des particules quand vous entrez dans votre voiture ! Avec le plasma, l’exposition reste ponctuelle. Quand bien même il y aurait des substances toxiques, on n’est pas dans un cas de contamination répétée. » Néanmoins, ces particules sont potentiellement diffusées directement dans le sang. « Tant mieux, avance François Charpentier. C’est là qu’il y a des macrophages. Quand vous respirez, cela passe aussi dans le sang. C’est une chance si c’est dans le sang, les macrophages peuvent s’en occuper, en venant digérer tout ça. » Pour l’EFS, les donneurs n’ont pas été mis en danger, y compris la minorité qui peuvent donner 200 fois au cours de leur vie.

« C’est une chance si c’est dans le sang, les macrophages peuvent s’en occuper, en venant digérer tout ça. » (François Charpentier, porte-parole de l’EFS)

Un point de vue partagé par un cadre de haut niveau dans la filière sang : « Les relargages dans les dispositifs médicaux, tout cela est a priori contrôlé, et dans ce cas précis la quantité de particules est dans la limite des normes. Donc il n’y a pas de raisons d’être inquiet. Souvent, il n’y a pas d’étude toxicologique extrêmement approfondie. Mais bon, les patients ont reçu ça depuis toujours. C’est ça qu’il faut se dire. Il n’y a pas de raison de s’alerter particulièrement. Ce n’est pas un sujet qui nous préoccupe. »

La faiblesse des doses protège-t-elle les donneurs ? Pas pour le toxicologue André Cicolella qui a examiné le dossier : « La notion même de dose n’a aucun sens, notamment pour les perturbateurs endocriniens. » Pour ce scientifique, il est difficile de se prononcer formellement sur les risques que courraient les donneurs, en l’état des connaissances. « Il faudrait étudier les potentiels composés chimiques d’une poche de sang qui n’est pas passée par une machine, puis la faire passer dans une machine Haemonetics et l’étudier à nouveau », estime une autre scientifique pour qui des études complémentaires sont nécessaires afin d’évaluer les risques. Cette étude n’a, à notre connaissance, pas été réalisée. « A partir du moment où le joint se désagrège, en bon ou mauvais fonctionnement de la machine, ce n’est pas acceptable, ajoute cette scientifique. L’abrasion ou l’usure du joint peut conduire au relargage de produits chimiques dans le bol. » Et donc, dans le sang du donneur.

L’EFS affirme avoir mis sur pied une étude épidémiologique sur la morbi-mortalité des donneurs de sang, de plasma ou de plaquettes, confiée à l’Inserm et une équipe de chercheurs de Bordeaux. Cependant, les démarches entamées en 2017 n’ont pas encore abouti à son lancement.

Y-a-t-il aussi des risques pour les receveurs de produits sanguins ?

Aux Pays-Bas, en mai 2011, des particules noires sont retrouvées dans du plasma en train d’être transfusé à un patient. Sanquin, l’établissement néerlandais du don du sang, et Haemonetics s’accordent alors pour dire que ces particules sont du sang séché, puis des protéines (voir le deuxième volet).

Et si des particules sont visibles à l’œil nu, les micro-particules, elles, ne sont pas détectables. Les médicaments issus du plasma sont filtrés à 0,64 micromètres. C’est bien mieux que les 170 micromètres du filtre censé protéger le donneur, mais c’est toujours insuffisant pour prévenir le passage de nano-particules. Dès lors, le principe de précaution ne doit-il pas être appliqué ? Pendant plusieurs mois, pourtant, la réponse des autorités est restée timide au regard des documents et des preuves en leur possession.

Lire le second volet de notre enquête : Particules « noires » dans le sang après un prélèvement : comment les autorités sanitaires ont détourné le regard

Simon Gouin, avec Sylvain Tronchet (journaliste à la cellule investigation de Radio-France)