C’était un matin d’hiver. On a frappé à la porte de la vieille bâtisse de Michel, un refuge depuis 1870, érigé par ses arrière grands-parents. La police. Le vieil homme, un colosse au sourire doux, a tout de suite compris. Ils venaient chercher la famille Mehmeti, déboutée de l’asile, qui vivait chez lui depuis bientôt un an et demi, après avoir dormi sous une tente. « Je n’avais pas le droit de les accompagner. Pour me rassurer, les flics m’avaient dit : ne vous inquiétez pas, de toute manière ils peuvent refuser de monter dans l’avion », se souvient, très ému, ce natif de Pamiers, la ville la plus peuplée d’Ariège avec ses 15 700 habitants. Mais il n’en a rien été.

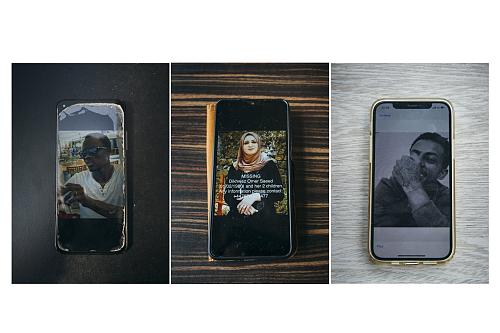

Selon le récit que lui a fait la famille, « on les a emmené signer des papiers et pendant ce temps, les forces de l’ordre ont conduit les trois enfants dans l’avion ». Les parents n’avaient plus d’autre choix que de les suivre. Ce 27 janvier 2020, neuf familles albanaises dont 15 enfants – certains embarqués devant leur école – ont été arrêtées dans toute l’Occitanie, puis expulsées le lendemain. La préfecture n’a pas souhaité réagir.

« Quand ils sont partis ça a été une amputation »

« S’ils m’avaient dit que c’était une rafle, je ne les aurais pas laissé partir. Il aurait fallu qu’ils me tuent ! », jure cet ancien directeur de travaux, 76 ans. « Quand ils sont partis ça a été une amputation, pendant trois mois je ne savais pas où j’étais », se rappelle celui que les enfants Mehmeti appelaient « papy ». Aujourd’hui, il abrite sous son toit une autre famille. « J’ai été élevé ici par mes grands-parents, c’était une maison ouverte, il y avait l’assiette du pauvre et tous les samedis les voisins venaient chercher la mounjetado (cassoulet ariégeois) de ma grand-mère. J’ai gardé la tradition », raconte cet homme affable, qui a passé plusieurs années en Arabie Saoudite, au Yémen ou encore au Maroc, dans le cadre de ses missions. Il a « toujours été bien accueilli à l’étranger ».

Dans ce département rural, montagneux et peu peuplé, autrefois refuge pour les républicains espagnols fuyant le franquisme, les obligations de quitter le territoire français (OQTF) délivrées par la préfecture n’ont jamais cessé. Mais depuis 2017, l’État expulse. Malgré les efforts d’intégration, les liens tissés en Ariège, l’apprentissage du français, l’engagement bénévole ou les enfants scolarisés. A l’image des Mehmeti, qui étaient arrivés en 2016. De la famille Hysa, quelques mois plus tard. Ou d’Anthony Tra bi tra, un jeune ivoirien, joueur du FC Foix, expulsé en octobre 2019. À chaque fois, une cinquantaine de personnes au moins se sont rassemblées, plusieurs fois par mois, pour les soutenir. Mais cela n’a pas suffi.

De multiples réseaux de solidarité à travers l’Ariège

Pour faire face à la répression accrue de l’État, les collectifs et associations de soutien aux réfugiés se sont multipliés à travers l’Ariège depuis 2015, et de multiples réseaux de solidarité se sont tissés. Plus d’une quarantaine de collectifs interviennent auprès des migrants aujourd’hui. Dans la plaine à Pamiers et dans les villes alentours, l’association 100 pour un Toit, créée il y a trois ans par des militants de longue date, héberge, soutient financièrement et accompagne au quotidien sept familles, la plupart déboutées de l’asile, dont celle logée chez Michel. « Elles ne doivent pas poser de problèmes, elles doivent se faire oublier. Ensuite peut-être qu’elles pourront être vues sous un autre angle par la préfecture », explique Marie-Thérèse Eychenne, 80 ans, assistante sociale à la retraite et membre de l’association qui compte 300 adhérents.

« On essaye de faire du "sur mesure" pour chaque famille », souligne Mireille Becchio, trésorière très active de l’association et médecin à la retraite. « On ne s’interdit pas d’en faire plus, de les inviter chez nous, de les aimer, confie Fabien Paul, responsable d’Emmaüs Ariège et président de 100 pour un toit. Ma fille a par exemple été invitée à l’anniversaire de l’une des familles, et réciproquement ».

Trois familles ont déjà obtenu leurs papiers à leurs côtés. Valdrin (nous avons changé les prénoms) et ses quatre enfants sont les derniers à avoir laissé la vie de sans-papiers derrière eux, bien que Kaltrina, sa compagne, reste suspendue à un éventuel emploi. Car désormais, une promesse d’embauche pour un couple ne suffit plus pour que les deux membres obtiennent un titre de séjour temporaire d’un an. « Je l’ai appris à cette occasion », souffle la militante de 73 ans.

« Heureux de pouvoir enfin faire mon métier »

Dans son logement social financé pour quelques semaines encore par l’association, assis sur son canapé entouré de ses filles, Valdrin se dit « heureux de pouvoir enfin faire [son] métier ». Il est maçon. Ça tombe bien, dans le BTP la main d’œuvre manque dans la région. Depuis deux ans, il avait une promesse d’embauche, sésame indispensable pour une demande de titre de séjour « exceptionnelle ». « Ça m’avait manqué, j’aime le travail. Mon corps a l’habitude depuis que j’ai commencé à 13 ans », témoigne celui qui cumulait maçonnerie et entreprise de lavage dans son petit pays des Balkans. Pendant trois ans, ce père de 35 ans a comblé ce vide en travaillant bénévolement chez Emmaüs et la Croix-Rouge, où il a pratiqué chaque jour le français et a tissé des liens.

Pendant le premier confinement, lui et sa compagne, en plus d’intégrer la réserve citoyenne, ont passé leur journée à livrer des colis alimentaires. « Du lundi au samedi j’aidais les gens qui avaient besoin de nous, des femmes sans mari, avec des enfants ou des personnes âgées. Mon temps est passé vite grâce à ça », se souvient-il, enthousiaste.

D’après les militants, ce dévouement a joué un rôle déterminant dans sa régularisation. Le maire, les associations et les professeurs des enfants ont écrit des lettres de soutien, ajoutées au solide dossier exigé par la préfecture. « Il faut aussi des attestations comme quoi la personne connaît d’autres gens qui ont des papiers, qu’elle prend le café chez eux, qu’elle rend des services », précise Mireille Becchio. Extrêmement reconnaissant envers ceux qui ont aidé sa famille quotidiennement, ceux « qui savaient quand on avait un rendez-vous, quand il fallait nous accompagner », Valdrin n’oubliera pas « ces 4 ans sans papiers, avec une OQTF ». « C’était compliqué, mais c’est passé avec du courage et de la patience, chaque jour ».

« On a réussi a réunir des chasseurs et des babacools »

À une soixante de kilomètres de Pamiers rayonne Massat et ses 700 habitants. Enclavée au carrefour de sept vallées et point de rencontre des hippies des années 1970 et des néo-ruraux, cette bourgade pyrénéenne s’est mobilisée massivement pour protéger Pierre Kilongo et ses trois enfants, exilés congolais un temps menacés d’expulsion, aujourd’hui en sursis, qui habitent le village depuis bientôt quatre ans.

« On a réussi a réunir chaque mardi devant la gendarmerie (Pierre Kilongo devait y pointer chaque semaine, ndlr) des gens qui ne se parlaient pas du tout, des chasseurs, des terriens avec des babacools et des "planteurs de cannabis" comme ils les appellent », se réjouit Albert Duroux, proche de la famille et chauffeur de bus à la retraite qui a affrété et rempli un car de soutien lorsque la famille congolaise comparaissait au tribunal administratif de Toulouse pour contester son OQTF, en 2019. La mesure d’expulsion a fini par être annulée par la justice à l’automne 2019 en raison de l’état de santé dégradé de Pierre Kilongo. Aujourd’hui logé par la mairie, il attend son passeport congolais. Autour de lui, une association qui prend en charge tous ses frais s’est créée, et 260 personnes le suivent régulièrement.

« Ici, c’est facile de mobiliser, il suffit qu’il y ait le mot "interdit" pour faire réagir les gens », constate Albert Duroux, militant depuis huit ans qui aime « poser des tables, parler aux gens dans la rue, vendre des jus de pommes pour récolter des fonds », et plus que tout, « rassembler ».

« Est-ce que vous seriez prêts à aller vous cacher en montagne ? »

À trente minutes de là, dans la petite ville de Saint-Girons, là où débute la vallée du Couserans, la famille Fofana a retrouvé l’apaisement depuis plus d’un an et demi maintenant. Depuis que leur petite Sarah, 5 ans, a obtenu un titre de séjour de 10 ans après un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) afin de la protéger d’une excision en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Avant ce recours, « on craignait un peu tout », dit Mamadou, le père de 48 ans, assis à la table de l’étroite salle à manger. Logés dans un appartement prêté par un membre de l’Association couserannaise pour l’accueil des réfugiés et des migrants (Acarm 09) qui héberge et accompagne aujourd’hui trois familles et deux personnes seules, Mamadou et Siata, parents de trois enfants, n’en dormaient pas la nuit.

« Quand on a été déboutés on nous demandait : est-ce que vous seriez prêts à aller vous cacher en montagne ? On se préparait, on se voyait déjà comme des fugitifs, car il fallait trouver une solution pour ne pas être renvoyés », raconte le père de famille, passé par la vallée de la Roya avant d’arriver dans le Couserans en 2017. Dans la vallée escarpée du Biros, avant la création de l’association, plusieurs habitants se sont relayés pour héberger des exilés plusieurs mois durant.

« En Ariège il y a beaucoup de relations à longue distance. Ça passe par deux ou trois personnes et on arrive tout de suite à loger quelqu’un, à trouver une solution dans des fermes paumées », explique Christophe Imbert, géographe coauteur avec le directeur de recherche au CNRS William Berthomière de l’étude « Le refuge ariégeois : atout et diversité d’une topographie de l’accueil », publiée en novembre 2020.

« Des opportunités pour des territoires comme l’Ariège »

Pendant deux ans, Mamadou Fofana, chauffeur de poids lourds dans son pays, ne pouvait pas travailler, si ce n’est en tant que bénévole. « C’était très compliqué car je ne suis pas habitué à m’asseoir tranquille comme ça, je n’ai pas l’habitude d’être dans une situation où c’est moi qui tends la main », confie-t-il, lui qui a suivi des formations d’agent de sécurité et d’agent de sécurité incendie, mais qui doit aujourd’hui se contenter de courtes missions d’intérim, faute d’emploi stable.

Léa, 30 ans, qui enseigne le FLE au sein de l’association, constate que « l’accès au travail est un peu plus compliqué qu’en ville, mais qu’en terme humain, c’est mieux ici, car il y a un tissu de solidarité important, et qu’il est plus facile d’accéder aux aides, de parler à des gens, ou d’avoir des rendez-vous pour les démarches administratives ».

L’enjeu est de taille pour l’Ariège comme pour d’autres régions rurales, sujettes au dépeuplement et au vieillissement de la population. « Cette question de l’accueil est très souvent vue sous l’angle du contrôle des populations par l’État, qui a du mal à considérer ces dynamiques de populations exilées comme des opportunités pour des territoires comme l’Ariège et pour leur développement économique », analyse William Berthomière, et de poursuivre, « il pourrait y avoir une réflexion sur qui sont ces familles concernées par ces OQTF, et quel sens cela a, dans la mesure où la procédure d’asile a duré 2 ou 3 ans ».

Deux ou trois ans de vie : d’apprentissage du français, de la culture, de travail bénévole et de scolarité pour les enfants, qui, souvent, comme les deux petites dernières de Valdrin et Kaltrina, ne connaissent même pas le pays de leurs parents, et ont grandi avec le français.

texte et photos : Augustin Campos

Photo de une : Sarah, 5 ans, a obtenu un titre de séjour de 10 ans en raison des risques d’excision qui pesaient sur elle en cas de retour en Côte-d’Ivoire. Les parents ont été régularisés en tant que parents accompagnant. Sarah est aujourd’hui en moyenne section. Elle avait 4 jours lorsque la famille a embarqué sur un zodiac depuis la Lybie – où elle a passé 7 mois – pour rejoindre l’Italie. © Augustin Campos