Il règne parmi les agriculteurs de l’ouest de la France une forte colère et une infinie tristesse : leur travail ne leur permet plus de vivre. « Qui supporterait de bosser dix ou douze heures par jour, à longueur d’année, sans pouvoir payer une entrée au cinéma à ses enfants ? », interroge Sonia, éleveuse laitière en Normandie, des larmes dans la voix. « On a beau nous dire que c’est la santé qui compte, quand on perd de l’argent à travailler 70 heures par semaine..., la santé, elle, en prend un coup ! ajoute François, à la tête d’une exploitation porcine. En fait, on n’est plus rien du tout. Pour soi, pour ses enfants, pour sa femme. C’est difficile. Vraiment difficile. J’ai dû prendre des somnifères et des anxiolytiques tellement j’étais mal. » Pourtant, quand il a lancé la construction de sa nouvelle porcherie de 160 truies, en 2005, François était sûr de son coup. De même que le groupement de producteurs auquel il appartient et qui lui achète ses cochons une fois qu’ils sont engraissés [1].

Passionné, maniaque, et très attentif, François a ce que l’on appelle « de bons résultats techniques » : chacun de ses cochons produit de belles quantités de viande. Tout le monde – techniciens, banquiers, revues agricoles – le félicitent pour ça. Il a en plus fait le choix de nourrir ses cochons sans OGM et ne leur donne pas d’antibiotiques. Mais voilà, cela ne suffit pas pour gagner de l’argent. « Pour que je puisse simplement payer mes emprunts et assurer le coût de fonctionnement de la ferme, sans même me payer, il faudrait que le cochon soit vendu 1,65 euro le kilo. En ce moment, il se vend environ 1,10 euro ! », souligne-t-il.

Le problème est identique chez Sonia et Yannick Bodin, éleveurs laitiers. « Pour être à l’équilibre, il faut que nous vendions la tonne de lait 388 euros, explique Yannick Bodin, par ailleurs président de la branche normande du syndicat agricole Coordination rurale. Actuellement, la laiterie Lactalis nous l’achète 270 euros ! » Résultat : depuis un an, Yannick et Sonia perdent 5 000 euros par mois.

« Le lait est payé le même prix qu’il y a trente ans »

Quand ils vont voir leur banquier, ce dernier leur conseille... de produire plus. « Alors même qu’il n’y a pas de marché, et que personne ne veut du lait. C’est vraiment nous faire courir sur un volume qui nous tuera », tempête l’agriculteur. « Le lait est payé le même prix qu’il y a trente ans, remarque Jules, éleveur laitier proche de la retraite, en haussant les sourcils. On était à 28 centimes d’euros le litre en 1986, 30 centimes en 2000, et, en 2016, nous sommes à 26 centimes. Sachant que nous ne fixons pas le prix, ni ne facturons le lait que nous vendons alors que les laiteries nous enlèvent deux euros tous les mois pour frais de facturation ! »

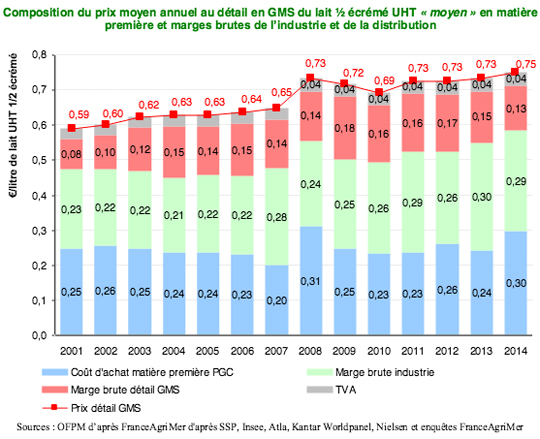

Des données confirmées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires qui recense les prix de la filière lait depuis 2000. Ces quinze dernières années, le prix de vente pour les agriculteurs est descendu jusqu’à 20 centimes d’euros et n’a jamais dépassé les 31 centimes d’euros. À l’inverse, le prix moyen du litre de lait UHT demi écrémé acheté en supermarchés (grandes et moyennes surfaces, GMS dans le graphique) est passé de 59 à 75 centimes d’euros.

Comme en témoigne le graphique ci-dessus [2], la marge opérée depuis 2000 a donc bénéficié exclusivement à l’industrie qui transforme le lait (en vert dans le graphique) et aux distributeurs (en rouge). La production laitière demeure l’une des seules professions où les prix de vente de leurs produits ont stagné, voire diminué depuis trente ans. Selon l’Institut de l’élevage, un quart des éleveurs laitiers a dégagé en 2015 un revenu annuel avant impôt inférieur à 10 000 euros [3].

Jules et Christiane ont réussi à sauver leur revenu, 1 200 euros par mois pour deux, parce qu’ils n’ont plus guère de dettes, et plus d’enfants à charge. Mais le coût de reprise de leur exploitation chute au fil du temps. Et ils comptaient sur cette revente pour augmenter un peu leur retraite : 900 euros par mois pour Jules à partir de 2017, après une vie de rude labeur.

Encourager un système à bout de souffle au détriment de la protection sociale

Pour tâcher d’endiguer la fureur et le désespoir des agriculteurs, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le 17 février dernier une baisse des cotisations sociales ainsi qu’une « année blanche sociale » pour ceux qui ont dégagé de très faibles revenus en 2015. « Quand on ne peut de toute façon pas payer ces charges, c’est une maigre consolation », déplore Yannick Bodin.

« C’est un très mauvais signal pour notre système de protection sociale », réagit Josian Palach, secrétaire national de la Confédération paysanne, en charge de l’élevage. Car, derrière les cotisations sociales, très souvent appelées « charges », il s’agit de financer l’Assurance maladie et les retraites. « Seule l’année blanche à destination des éleveurs les plus en difficulté pourra avoir un sens, ajoute Josian Palach. Il est temps d’admettre que la crise est structurelle et que c’est toute l’organisation de la production qui est à revoir. Il s’agit notamment de réorienter les aides de la politique agricole commune (PAC) vers des systèmes plus autonomes. »

Certaines banques proposent elles aussi des « années blanches », au compte-gouttes. « Les banquiers nous font grâce des remboursements des intérêts et des capitaux pour un ou deux prêts seulement, pendant un an, détaille Yannick Bodin, qui cumule pas loin de 40 prêts bancaires ! Et nous devrons de toute façon les payer ensuite sur neuf ans au lieu de dix. » Selon l’éleveur, « il faudrait légiférer pour pouvoir répartir les marges équitablement. Nous faisons actuellement pression sur les parlementaires pour qu’ils travaillent sur le sujet. Nous pensons que c’est plus efficace que d’aller mettre le feu aux routes ».

180 000 euros de frais bancaires en huit ans

Les banquiers ? « Ils gagnent tout le temps, soupire de son côté François. Et nous, on est asphyxiés en permanence. L’enveloppe de 700 millions annoncée par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, en septembre dernier, va permettre de ré-étaler nos prêts avec des taux à 2 %. Cela va libérer un peu de liquidités, on est donc tenus d’accepter puisque nous n’avons plus rien. Mais les garanties ont été fixées à 7,5 % ; ce qui pour moi revient à allonger 24 000 euros de plus. » Les dettes de François s’élèvent actuellement à 320 000 euros. « Il faut y ajouter les agios, refus de chèques et compagnie : 180 000 euros en huit ans, empochés par la banque ! »

Les manifestations et blocages qui se succèdent depuis un mois se concentrent sur les magasins de la grande distribution et les préfectures. Mais certains iraient volontiers se garer devant leurs agences bancaires. « J’ai siégé au conseil d’administration de l’agence locale du Crédit agricole, se souvient Jules. Dès la première réunion, la direction nous annonce que nous sommes là pour défendre la banque plutôt que les sociétaires qui sont nos collègues ; sachant que ce sont ces derniers qui nous ont élus ! J’ai protesté, assez vivement, mais j’ai été le seul ! J’ai décidé de démissionner, mais personne ne m’a suivi. »

Les erreurs des agriculteurs

De plus en plus d’éleveurs succombent au rêve industriel. Le nombre de fermes en France équipées de robot de traite a ainsi été multiplié par cinq en cinq ans [4]. « Il faut reconnaître qu’on s’est un peu fait du mal tout seuls, estime Jules. Combien d’entre nous, par exemple, ont investi dans des tracteurs énormes, l’année dernière, au prétexte que les cours du lait étaient plus hauts ? Nous devons aussi nous interroger sur nos organisations professionnelles et nos coopératives : ces structures avec lesquelles nous travaillons tous les jours, et qui nous dictent nos conduites, elles sont dirigées par des conseils d’administration où il y a des agriculteurs ! Soit ils ne font pas leur boulot, soit ils sont d’accord avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui ! »

La quasi-totalité des agriculteurs qui siègent dans ces diverses organisations appartiennent à la puissante Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), omniprésente dans les campagnes françaises. Mais la cote du syndicat agricole majoritaire s’effrite. « Nous nous sentons tellement loin et différents de Xavier Beulin, le président, business man qui ne met jamais de bottes », souffle un éleveur. « Manifester avec la FNSEA, c’est manifester pour nos fossoyeurs, dit carrément Yannick Bodin. Ils sont ultralibéraux, cogestionnaires et coresponsables de la situation actuelle ! »

Quand le manque d’autonomie en aliments rend dépendant

Acculés par des prêts bancaires déraisonnables, les éleveurs sont aussi coincés par leur obligation d’acheter des aliments. Jules et Christiane, qui produisent du maïs et de l’herbe pour leurs cinquante vaches, achètent trois tonnes de soja par mois, soit un budget de 11 000 euros par an. Pour François, qui achète la totalité de l’alimentation de ses porcs, le budget est largement plus élevé : il en a pour plus de 300 000 euros par an ! Sur les cinquante hectares de terres qu’il possède ou loue, il fait pousser du blé, de l’orge, du colza et de l’avoine. Aucune de ces céréales ne termine jamais dans les mangeoires de ses cochons. « Le bâtiment n’a pas été conçu pour cela, explique-t-il simplement. Ce n’était pas la politique du groupement de producteurs au moment où j’ai investi. » Résultat : l’ardoise s’alourdit au fil du temps et elle s’envole à chaque flambée des prix des céréales, soumis aux caprices des marchés mondiaux.

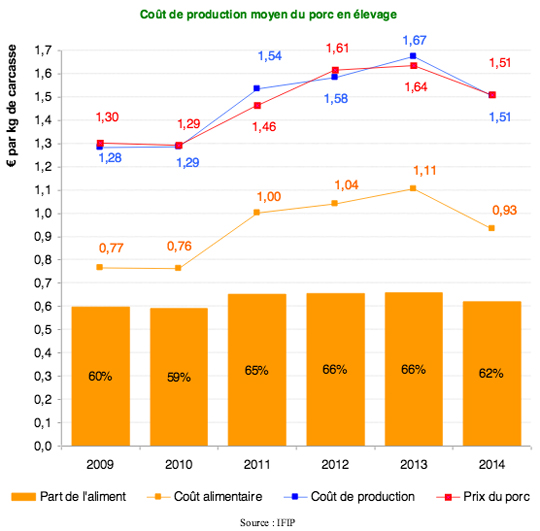

Certains éleveurs de porcs ont fait des choix différents. En Auvergne, Véronique et Nicolas cultivent un mélange céréalier sur leur ferme et le complètent avec d’autres céréales achetées chez un agriculteur bio du coin, en vue de limiter leurs dépenses en aliments (lire leur portrait réalisé par Basta!). Mais dans la filière porcine, la situation de François reste malheureusement la plus courante. Entre 2009 et 2014, l’aliment représente entre 59 et 66 % du coût de production moyen des porcs en élevage [5].

À l’escalade des prix des céréales s’ajoute, comme le montre le graphique ci-dessous, un prix du porc régulièrement en-dessous du coût de production, notamment en 2011 et 2013. Sur la période 2009-2014, la perte est ainsi évaluée à 1 centime par kilo en moyenne pour les éleveurs de porcs. Concrètement, les éleveurs perdent de l’argent en travaillant...

La responsabilité de l’enseignement agricole et des consommateurs

Pour tâcher de retrouver un peu d’autonomie, et de couvrir leurs besoins essentiels au quotidien, certains producteurs se mettent à la vente directe, « au black ». « C’est aussi l’occasion pour nous de renouer avec les consommateurs, dit l’un de ces éleveurs. Ils voient la vie qu’on a, ils prennent conscience de ce que l’on fait, ils peuvent comparer avec les prix pratiqués par la grande distribution. » « Les consommateurs sont mal habitués, nuance un éleveur laitier. Ils ne veulent que certains morceaux de viande, et toujours les mêmes. Il faudrait que les cochons aient six ou douze jambons, et les vaches, 70 côtes. En plus, la part financière que les gens accordent à leur alimentation ne cesse de baisser, alors que leur budget nouvelles technologies ne cessent d’augmenter. Les consommateurs sont aussi en train de nous tuer. »

L’autre responsable que les exploitants agricoles osent désormais nommer, c’est l’enseignement [6]. Quand il a repris la ferme de ses parents, à 21 ans, Yannick Bodin sortait tout juste du lycée. « Je n’avais rien vu d’autre, témoigne-t-il. Et j’ai suivi le modèle économique qu’on nous vend tous les jours, dans les revues, dans les salons, à l’école : j’ai investi pour m’agrandir. »

Ce discours véhiculé par les lycées agricoles est fortement critiqué par André Pochon, pionnier breton de l’agriculture durable. Pour contrer la « propagande » autour des modèles intensifs, il a participé à la création du Cedapa (Centre d’études pour un développement agricole plus autonome). Objectif : « Renverser la vapeur et montrer qu’un autre modèle agricole est possible. On va mener des études technico-économiques qui vont prouver que l’on peut installer des jeunes sur des petites unités, et que c’est rentable. » (lire notre entretien « Cet autre modèle agricole français qui rend les paysans heureux »).

« En 2008, on a sauvé les banques. En 2016, on sauve les agriculteurs ? »

Être au pied du mur provoque parfois des changements radicaux. Longtemps sujet de mépris, voire de franche rigolade dans les campagnes, le bio est maintenant considéré comme une alternative plausible. Dans le secteur laitier, celles et ceux qui se sont convertis en 2009, dans la foulée de la précédente crise du lait, n’ont pas de difficultés aujourd’hui. « Ils sont contents, c’est sûr », témoigne une de leur voisine, elle-même en plein marasme financier.

« C’est l’agriculture de demain », dit même Jules, qui a arrosé ses terres de pesticides pendant trente ans. « Il n’y a pas d’autre moyen pour préserver la ressource en eau », avance-t-il. « Si on me supprime toutes mes dettes, je suis prêt à repartir complètement différemment, en menant plus souvent mes vaches à l’herbe, en faisant moins d’investissement. Voire en faisant du bio », annonce un autre éleveur laitier qui a longtemps tenu les écolos en piètre estime. « En 2008, on a sauvé les banques, conclut Yannick Bodin. On pourrait décider qu’en 2016, on sauve les agriculteurs. »

@Nolwenn Weiler et @Sophie_Chapelle

Photo : la ferme bio du Loriot, en Auvergne / © DR