Les associations d’usagers de cannabis, les associations de prévention, et même l’organisme officiel de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) donnent l’alerte : du cannabis frelaté circule en quantité non négligeable en France depuis plusieurs mois. Il contient des « cannabinoïdes de synthèse », pulvérisées sur le support végétal. Problème : il est difficile de les différencier des produits habituellement vendus et ces produits de synthèse « provoquent des effets différents, plus puissants, pour des doses inférieures et difficiles à maîtriser », explique l’OFDT.

1,5 million de personnes consomment régulièrement du cannabis en France, selon les chiffres officiels, 900 0000 tous les jours, et 18 millions en ont déjà consommé au moins une fois. « Nous recevons des coups de fil toutes les semaines à ce sujet, des personnes usagères de cannabis, parfois depuis longtemps, qui d’un coup connaissent des effets terribles, et se demandent si c’est le fait d’un produit adultéré », a constaté Grégory Pfau, docteur en pharmacie spécialiste en addictologie, coordinateur de plusieurs programmes de réduction des risques en région parisienne. L’association d’usagers NORML (Association pour la réforme des lois sur le cannabis) a aussi émis six alertes sur du cannabis frelaté en circulation depuis septembre 2020, à Nevers, Bordeaux, Lyon, dans les Yvelines… « Ces cannabinoïdes de synthèse peuvent être très fortement dosés et mal répartis sur le produit fini, donc dangereux », précise Alexandre, bénévole à l’association.

Quand NORML a reçu la première alerte d’un usager à Nevers, elle l’a elle-même transmise au « Système d’identification national des toxiques et substances », appelé Sintes. Ce dispositif officiel vise à « documenter la composition des produits circulants, illicites ou non réglementés ». Sintes, créé en 1999, analyse la composition de produits à partir des saisies des services de police, mais aussi à partir des substances collectées auprès des usagers via des associations comme NORML ou des structures médico-sociales (comme les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, les Caarud, ou les centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, Csapa). Dans le cas des soupçons sur le cannabis de cet automne, « l’analyse de Sintes a confirmé la présence du néo-cannabinoïde potentiellement dangereux », précise Alexandre.

Une loi pour encadrer la pratique votée en 2016

Mais Sintes met des semaines à réaliser ces examens. Son objectif n’est pas d’informer directement les usagers sur ce qu’ils consomment, mais simplement de connaître le type de substances qui circulent sur le territoire. « Sintes, c’est pour suivre la composition des substances à fin d’information des pouvoirs publics, à l’origine essentiellement sur les nouveaux produits de synthèse, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires, de réglementation, de prévention, de soins », explique Jean-Michel Delile, psychiatre, président de la Fédération Addiction et directeur du Comité d’étude et d’information sur la drogue et les addictions (CEID) de Bordeaux. Le psychiatre y a mis en place un programme d’analyse des drogues dès 1996. « Nous avions réalisé à Bordeaux la première étude en France sur les usages de l’ecstasy. Dans ce cadre, nous avions analysé la composition des substances car des consommateurs qui avaient eu des problèmes pensaient que c’était à cause d’autres produits mélangés. Cela avait intéressé l’OFDT. C’est ce qui a conduit à la création de Sintes. »

En parallèle de ces dispositifs officiels, l’organisation Médecins du monde a monté en 1999 un programme d’analyse de drogues spécifiquement à destination des usagers, dans un cadre de réduction des risques. « En créant Sintes, l’État a compris qu’il fallait une initiative d’analyse de drogues, mais il n’a compris que le volet de veille sanitaire. C’est certes utile, mais ce n’est pas le même objet que les programmes de terrain, regrette Grégory Pfau, qui a coordonné ce programme, appelé XBT. Certaines personnes, quand elles apprennent par exemple grâce à l’analyse que leur cannabis est adultéré avec un cannabinoïde de synthèse, elles le jettent. D’autres utilisent l’information pour consommer à moindre risque, par exemple quand elles découvrent que leur cocaïne est coupée. L’usager va alors consommer d’abord en plus petite quantité. L’analyse des drogues redonne du pouvoir aux personnes sur leur santé. Un pouvoir qui leur a été amputé par le statut d’illégalité dans lequel elles sont », défend le docteur en pharmacie.

« Tant que ce n’est pas interdit, l’expérimentation est possible »

Quand le programme XBT de Médecins du monde a démarré, il n’existait aucun cadre juridique pour l’analyse des drogues. « Tant que ce n’est pas interdit, l’expérimentation est possible », pointe Grégory Pfau. En 2005, un décret a interdit l’une des techniques, le test de Marquis, utilisé essentiellement pour l’ecstasy mais qui restait peu précis. Dix ans plus tard, en 2016, la loi Santé adoptée sous la présidence Hollande a enfin donné un début de cadre légal à l’analyse des drogues. Cette loi stipule que la politique de réduction des risques doit mettre en œuvre des actions pour « participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition » et « sur la dangerosité des substances consommées ».

« Le but de Médecins du monde en France, c’est de proposer des initiatives de santé innovantes et de faire bouger les lois. Donc, en 2016, on s’est dit que c’était fait, et qu’il fallait passer le témoin », ajoute Grégory Pfau. Médecins du monde n’a jamais obtenu de financement de l’État pour son programme XBT, et l’a officiellement clos en décembre 2020. Un réseau national d’analyse des drogues a pris la suite, animé avec l’appui de la Fédération Addiction. Une soixantaine de structures en sont membres.

Un terrain de confiance entre usagers et professionnels

Parmi elles, Keep Simling, une association lyonnaise d’auto-support en espaces festifs, une association « de fêtards pour les fêtards », comme le résume l’animateur de prévention Gabriel. Keep Smiling a une équipe de bénévoles dédiée à l’analyse, dont un chimiste, pour collecter les échantillons lors des permanences ou sur les lieux festifs. Les échantillons sont ensuite envoyés à un laboratoire, hébergé par une autre association lyonnaise, Pause Diabolo, et qui pratique la technique d’analyse dite par chromatographie sur couche mince (CCM). « Cela prend quatre ou cinq jours pour avoir les résultats. De temps en temps, nous empruntons le labo mobile de Pause Diabolo pour faire les analyses à notre local ou bien directement sur les lieux festifs. Là, les résultats arrivent en 30 minutes seulement », précise Gabriel. Keep Smiling peut ainsi faire analyser toutes les substances qui ont des effets pharmacologiques (MDMA, cocaïne, amphétamines, kétamine…) et les produits de coupe qui les accompagnent, mais pas les produits végétaux (donc pas le cannabis), ni les produits gazeux (poppers, protoxyde d’azote...), ni les produits inertes (maïzena, talc...). Si le labo lyonnais ne reconnaît pas un produit avec la technique CCM, il peut l’envoyer à Sintes. Tout cela est parfaitement légal : l’association a le droit de transporter des petites quantités de substances pour les faire analyser par Sintes. Sur place, c’est l’usager qui met le produit dans un tube qui contient du solvant, ce qui rend la substance inutilisable, donc légalement transportable.

« Les usagers sont très contents qu’on leur propose l’analyse des drogues directement sur les lieux festifs. Il faut se rendre compte qu’ils sont condamnés à acheter un produit sans savoir ce qu’il y a dedans à quelqu’un qui ne le sait pas non plus », détaille Gabriel. Les bénéfices en termes de réduction des risques vont bien au-delà, ajoute-t-il : « Avant toute collecte, nous faisons un entretien avec l’usager. C’est là qu’on peut faire passer plein de conseils de réduction des risques, adaptés à la personne et à ses pratiques. »

À Bordeaux, l’analyse des substances permet aussi de faire venir des usagers qui se tenaient auparavant éloignés des actions de prévention. « Nous voyons par ce biais des usagers qui ne vont pas habituellement dans les centres d’accueil », souligne le psychiatre addictologue Jean-Michel Delile, comme les « chemsexeurs », par exemple, qui consomment entre autres des cathinones, des substances de synthèse dérivées de la cathinone naturelle (un des principes actifs du khat). « C’est en général un public plutôt inséré socialement. Ils viennent nous voir pour l’analyse des drogues, et ainsi nous intègrent dans leur périmètre. Ce qui permet d’améliorer l’accès aux soins pour ceux qui souffriraient d’addiction. Avec cette offre, nous créons un terrain de confiance entre les usagers et les professionnels de la réduction des risques. Dans ce cadre, les conseils de prévention peuvent être plus précis, sur les modes de consommations, les voies d’administration. »

Des dizaines de structures font ce travail en France. Pourtant, « pour l’instant, les pouvoirs publics [c’est-à-dire la Direction générale de la santé et Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Mildeca] n’ont toujours pas donné de directives aux agences régionales de santé pour organiser cette mission dans les différentes régions », regrette Marine Gaubert, de la Fédération Addiction. Cette indécision, malgré la loi de 2016, tient la diversité des techniques d’analyses existantes. Au fil de son programme XBT, Médecins du monde a développé la technique de la chromatographie sur couche mince. Il en existe d’autres, dont la « spectrométrie infrarouge » et la « chromatographie liquide haute pression » (HPLC) qui permet une analyse quantitative (le dosage). Reste que ce flottement étatique a des conséquences sur le terrain : certaines agences régionales de santé subventionnent des projets, d’autres non. « Cela crée des inégalités sur le territoire », relève Marine Gaubert.

« Permettre de savoir ce qu’on consomme »

Le problème vient aussi de la loi de 2016 elle-même. Elle inclut la « participation à l’analyse des drogues » dans les missions de réduction des risques du médico-social en matière d’addictions. Mais depuis, aucun texte officiel n’est venu expliciter ce que cela couvrait exactement. « Les clubs, par exemple, se posent la question : s’exposent-ils à un risque s’ils accueillent une association qui fait de l’analyse de drogue en milieu festif ? En 2019, des clubs se sont mobilisés à Paris suite notamment à des vagues d’accidents avec du GBH, de la MDMA. Mais ils se sont retrouvés face à une difficulté très concrète : s’ils font intervenir une association pour analyser les drogues, dans leur établissement où les personnes ne sont pas censées prendre de substances illicites, ne se tirent-ils pas une balle dans le pied ?, soulève Grégory Pfau. Un gérant qui fait de l’analyse sur place admet qu’il y a des clients qui consomment des drogues dans son établissement et se retrouve à la merci d’une fermeture administrative. C’est l’un des paradoxes de la réduction des risques en France. Les associations qui font de l’analyse quantitative aussi se demandent si ce type de technique peut poser juridiquement problème, alors que l’analyse quantitative est déjà bien développée en Angleterre, en Espagne, en Autriche, en Suisse… »

En Suisse, l’analyse de drogue fait partie intégrante de la politique de réduction des risques développée depuis les années 1990, quand le pays a fait l’expérience de vastes scènes ouvertes d’usagers de drogues. « À Zurich, il y avait des centaines d’usagers qui consommaient de l’héroïne en public, à deux endroits, un parc et une ancienne gare. C’était une situation grave, avec de la violence, des morts par overdose, des conditions d’hygiène déplorables et de nombreuses infections au VIH et hépatiques, rappelle Dominique Schori, responsable du centre d’information sur les drogues de la ville de Zurich. Nous avons vu alors que nous ne pouvions pas régler le problème avec seulement la police et de la répression. » La Suisse a ensuite développé des politiques plus pragmatiques. Comme le programme Safeparty, dont Dominique Schori a la charge, et qui propose aux usagers l’analyse des substances : « Nous testons les substances qui sont apportées par les usagers eux-mêmes et nous les informons en même temps sur les questions de consommation et de réduction des risques. Hors épidémie, nous sommes aussi présents avec un laboratoire mobile dans les discothèques, cela prend alors environ 15 minutes pour tester les substances. »

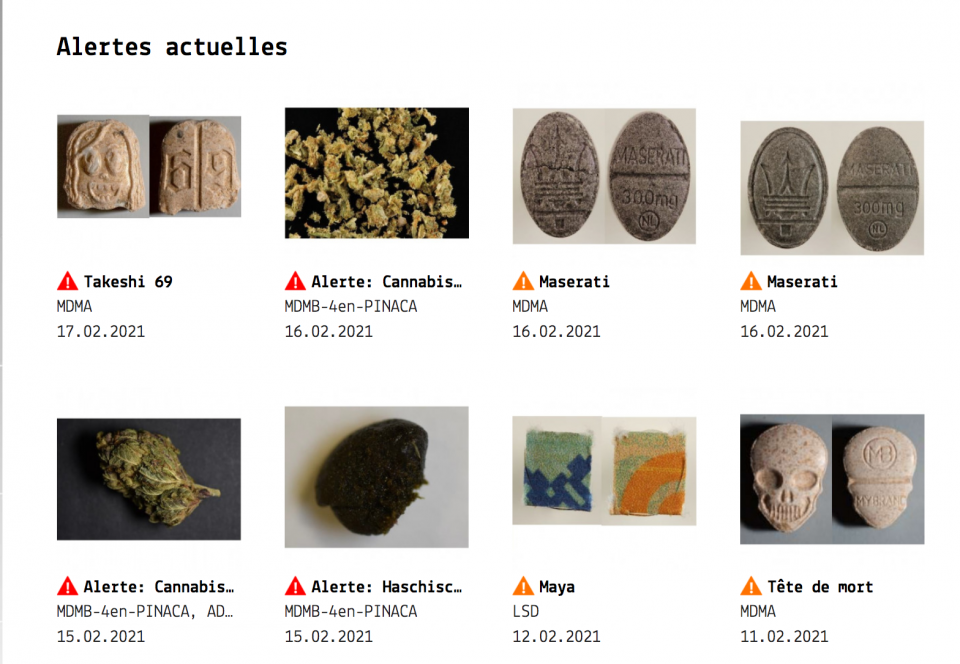

Safeparty publie sur son site des alertes sur des produits en circulation qui seraient fortement dosés ou coupés, et donc particulièrement dangereux. « Alerte : XTC avec doses extrêmement élevées. Nom : Takeshis 69 », affiche par exemple le site fin février, avec une image du cachet en question. Pour Dominique Schori, l’idée est clairement d’informer le mieux possible les usagers : « Quand les gens viennent nous voir, ils déjà ont acheté la substance, ils ont déjà pris la décision de la consommer. Il s’agit alors de renforcer leur compétence dans la consommation. Les gens qui viennent pour faire tester leur substance s’exposent à des poursuites judiciaires pour posséder cette substance, pour l’acheter, la consommer, mais c’est leur décision. L’idée de Safeparty, c’est de permettre de savoir ce qu’on consomme. »

Rachel Knaebel

Photo de une : Le stand d’intervention de l’association lyonnaise Keep smiling dans les lieux festifs, avec un labo mobile d’analyse des drogues. ©Keep smiling