Basta! : Pourquoi les nouveaux virus semblent-ils provenir pour la plupart d’Orient ? C’est le cas des maladies récentes comme le Covid-19, les syndromes respiratoires – Sras (parti de Chine fin 2002) ou Mers (détecté pour la première fois en 2012 en Arabie saoudite) et des anciennes : la peste et le choléra venaient aussi d’Asie...

Laurent-Henri Vignaud [1] : Il semble qu’il existe un foyer de maladies contagieuses situé quelque part en Asie entre l’Inde et la Chine. La peste noire, bubonique, arriva probablement de Chine, le choléra aussi, lors de la première épidémie européenne au début des années 1830. Pour la grippe dite espagnole, deux thèses coexistent. Selon la version historique officielle, le circuit tel qu’il a pu être reconstitué part du Kansas, aux États-Unis. Ce serait donc une maladie américaine. Aujourd’hui, des études récentes sur le génome du virus envisagent une origine chinoise.

Quand le choléra arrive en Europe, il est perçu comme une maladie exotique, venant d’Inde. C’est la raison pour laquelle cette maladie fait peur. Personne n’est préparé, on ne sait pas, au début, quels sont ses symptômes. On ne sait pas la distinguer d’autres maladies qui sont endémiques à l’Europe, qui y sévissent de manière permanente et qui donnent des diarrhées. À chaque arrivée d’une maladie nouvelle, pour une société, l’adaptation est brutale. Une maladie à laquelle on est habitué peut faire annuellement plus de morts, sera perçue comme moins dangereuse.

Tous ceux qui depuis le début du coronavirus jouent les matamores en le comparant avec les chiffres de la grippe saisonnière et des morts sur la route me laissent pantois. Dans une situation comme aujourd’hui, celle d’un nouveau virus, de tels raisonnements sont faux scientifiquement parlant. Du point de vue de son impact sur une société, comparer le nouveau virus à l’existence d’une maladie endémique que les populations connaissent bien n’a pas de sens.

Sait-on pourquoi cette zone entre l’Inde et la Chine est un tel foyer de maladies ?

Pour ce qui est du Covid-19, la source est connue. Comme de nombreuses maladies de ce type déjà rencontrées, de type grippe porcine ou aviaire, elle est liée à l’habitude des populations asiatiques de pratiquer ce qu’on appelle le marché vivant, avec des animaux vivants, y compris sauvages, qu’on va ensuite consommer. Cela favorise ce type de maladies qu’on appelle des anthropozoonoses : des transferts de virus d’espèces animales à l’espèce humaine. Ici, le virus est chinois peut-être principalement en raison des habitudes alimentaires et de commerce des animaux sauvages.

La survenue de ces épidémies est donc, en partie, la conséquence d’habitudes sociales et culturelles ?

Résumer une épidémie à la rencontre d’un virus ou d’un microbe avec un animal ou un humain, est une vision totalement étriquée de ce qu’est une maladie. Une maladie épidémique, c’est un phénomène social global. Quand un virus rencontre un hôte et qu’il s’y développe puis que l’épidémie démarre, elle déclenche d’autres choses qui sont liées à la politique, à l’économie, à la société, aux comportements, aux mentalités. Un microbe peut être présent longtemps chez les humains sans déclencher une épidémie de lui-même. Considérer une épidémie d’un point de vue strictement biologique est une erreur majeure, et un non-sens du point de vue du chercheur en sciences sociales. Une épidémie est une coproduction entre l’humain et le non-humain.

Pour qu’une épidémie se déclenche, il faut donc aussi un contexte économique favorable, comme on le voit aujourd’hui avec le Covid-19 parti du principal lieu de production mondial de biens de consommation ?

C’est vrai pour toutes les maladies épidémiques. C’est déjà le cas quand la peste arrive en Europe au 14e siècle. Si la peste était arrivée dans une Europe méditerranéenne totalement cloisonnée, avec des sociétés isolées qui ne commercent pas entre elles, avec des populations dispersées, alors, la peste n’aurait pas fait autant de morts. Elle n’aurait pas divisé par deux la population européenne. Si la peste a tué autant, c’est parce que l’Europe était alors très peuplée avec une concentration urbaine qui s’intensifie depuis un siècle et des échanges économiques intenses, notamment dans l’espace méditerranéen. Tout cela a fait que le bacille de la peste est devenu un tueur de masse. Le même dans un autre contexte aurait fait des morts, mais pas autant.

Comment se répand le choléra au 19e siècle ?

Quand l’épidémie de choléra arrive en Europe, le continent se trouve en pleine révolution industrielle, en pleine urbanisation, avec un exode rural qui ne s’est jamais interrompu jusqu’à aujourd’hui et une économie mondialisée, et déjà coloniale. Les premières villes françaises touchées par le choléra sont des ports du nord de la France, les ports qui donnent sur la Manche. Ils sont contaminés via les échanges coloniaux de l’Angleterre avec l’Inde. C’est donc une maladie qui voyage grâce aux bateaux assurant des échanges internationaux liés à la colonisation. Celle-ci en est à ses débuts dans les années 1830. Pour la grippe espagnole [qui a tué plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde en 1918-1919], le contexte favorable est celui de la Première Guerre mondiale. Le virus grippal circule sur des bateaux militaires, c’est comme cela qu’il a atteint des zones aussi reculées que la Nouvelle Zélande ou l’Australie. Il est aussi venu en Europe depuis l’Amérique très probablement via le mouvement des troupes.

Pourquoi le virus Ebola, en Afrique, n’a heureusement pas bénéficié de ce contexte favorable ?

Ebola est une fièvre hémorragique extrêmement mortelle. Aujourd’hui, elle est sous contrôle. Il n’y a pas de pandémie d’Ebola, c’est une maladie maitrisable dans le contexte actuel. Le temps d’incubation est plus court, les symptômes sont très visibles, la transmission est compliquée. L’Ebola ne passe pas par les gouttelettes de salive. Il suffit d’équiper le personnel médical de combinaisons adéquates portées pour tous les contacts avec les liquides contaminés, d’isoler les malades. Le même Ebola au 14e siècle aurait fait un massacre. La grippe espagnole, le choléra, et maintenant les grippes dites asiatiques sont des maladies beaucoup moins mortelles en termes de létalité [Le nombre de morts par rapport au nombre de personnes infectées]. Aujourd’hui, les chiffres avancés oscillent entre 2 et 5 % de taux de létalité pour le Covid-19. C’est beaucoup plus que pour la grippe saisonnière mais cela n’a rien à voir avec les 50 % de la peste et les 80 % d’Ebola.

Comment les autorités ont-elles réagi aux épidémies au cours de l’histoire ?

Au 19e siècle, au moment où le choléra arrive en Europe, les gouvernements européens adoptent des stratégies. Deux positions politiques s’affrontent, correspondant à deux positions scientifiques. C’est là que l’on voit l’alliance, à partir de la fin du 18e siècle, entre la science – en particulier les sciences biologiques et statistiques – et le pouvoir. C’est la biopolitique théorisée par Michel Foucault.

Il y a donc les gouvernements qui veulent clôturer, fermer les frontières, s’isoler. Ces positions correspondent plutôt, dans l’Europe du 19e, à des régimes autoritaires. La Prusse par exemple ne voit pas le problème de mettre en place une quarantaine très dure et de restreindre les libertés, c’est alors leur habitude politique. Le pouvoir prussien favorise aussi les thèses médicales appelées contagionnistes : celles des médecins qui disent que cette maladie encore inconnue, comme le choléra, est un mal contagieux. A l’époque, tout le monde n’en était pas convaincu.

Les contagionnistes pensent alors qu’à partir du moment où c’est un mal contagieux, il suffit de restreindre les échanges de marchandises et les échanges humains, même si, dans le cas du choléra, les marchandises ne sont pas vraiment concernées car le virus se transmet en fait essentiellement par les eaux souillées de matières fécales. Cela dit, sur la peau des pommes de terre humides, le vibrion du choléra survit plusieurs jours. À la fin du 19e, celui qui vient apporter la preuve que les contagionnistes ont raison, c’est Robert Koch, un médecin allemand. C’est le découvreur du bacille responsable de la tuberculose. C’est aussi lui qui découvre le vibrion du choléra. Il démontre par ses recherches que le choléra est une maladie contagieuse et que le responsable en est ce vibrion.

Face aux contagionnistes, vous avez l’Angleterre. Du point de vue de l’historien, il est très intéressant de voir aujourd’hui la réaction de Boris Johnson à la pandémie de Covid-19. Au 19e siècle, quel est le pays qui refuse obstinément les positions contagionnistes et qui défend la liberté complète de circulation des humains et des marchandises ? C’est l’Angleterre, au nom de la survie économique du pays et de son Empire. Le gouvernement anglais, au moment des épidémies de choléra, favorise les positions médicales que l’on appelle à l’époque hygiénistes : on combattra le choléra uniquement en améliorant les conditions sanitaires des citoyens. Les hygiénistes disent aussi qu’il n’est pas nécessaire de fermer les frontières, de perturber les échanges, car tout cela n’est qu’affaire de saleté. Les hygiénistes ont été dominants tout au long du 19e siècle, jusqu’à l’époque de Louis Pasteur et de ses disciples dont les découvertes bactériologiques montrent de manière évidente que les contagionnistes ont raison.

Les hygiénistes sont donc en partie à côté de la plaque, car les vagues de choléra se succèdent sans frein tout au long du 19e siècle. En revanche, ils ont réussi à obtenir des autorités de meilleurs logements pour les populations ouvrières. Une grande loi sur le logement insalubre est votée en avril 1850 en France. Elle est directement liée à la résurgence du choléra dans sa vague la plus meurtrière. La mise en place du tout-à-l’égout est aussi défendue par les hygiénistes, comme les réflexions sur le traitement des eaux usées. Les conditions de vie s’améliorent dans les quartiers ouvriers tout comme les conditions sanitaires en ville. Les pays ne sont pas revenus sur ces progrès.

Quelle était la position de la France alors ?

Avant la révolution 1848, la France est gouvernée par des régimes plutôt libéraux qui étaient favorables à la thèse hygiéniste. Après 1848, Louis-Napoléon Bonaparte évoque des mesures de type quarantaine. Jusqu’à la Troisième République [à partir de 1870], et l’époque des découvertes pastoriennes, on observe encore des hésitations au sein de l’Académie de médecine pour ou contre les mesures contagionnistes.

Pourquoi les États et les populations réagissent-ils de manière différente aux épidémies humaines et aux épizooties, les épidémies de maladies animales ?

Au début des années 1880, Louis Pasteur mène des expériences de vaccination contre l’anthrax des moutons [la maladie du charbon]. Ces travaux attirent alors l’attention des gouvernants dans une France encore très rurale. Pour Pasteur, l’expérimentation animale comporte deux avantages. Elle élimine le problème éthique de tester un vaccin sur un individu humain sachant que, peut-être, le vaccin ira jusqu’à le tuer. Pasteur joue aussi avec l’anthrax la carte de la vaccination animale car il sait que les gens vont dresser l’oreille. Dites à une population “Vaccinez-vous contre ceci ou cela, c’est pour votre bien”, la réponse sera peut-être “Je ne sais pas, on verra demain”. Dites à un paysan “J’ai un remède qui permettra de sauver votre bétail” et il vous achète votre vaccin tout de suite.

Les mesures de santé publique sont donc mieux acceptées sur les épizooties que sur les épidémies humaines ?

Dans la France paysanne du 19e siècle, c’est une évidence. Les gens qui rejettent alors le vaccin contre la variole sont les mêmes qui se ruent sur le vaccin anti-anthrax de Pasteur. Car il y a là des enjeux économiques majeurs. Pour les chercheurs, si le vaccin ne marche pas, on perdra certes un troupeau, mais le problème éthique n’est évidemment pas de la même ampleur que pour les humains.

En plus, l’alternative en cas d’épizooties, c’est l’abattage de troupeaux entiers...

Exactement. Cela représente de telles sommes d’argent, l’espoir est tellement grand de pouvoir éviter ces épizooties qui reviennent régulièrement que le calcul est vite fait. Lors de l’expérience de Pouilly-le-Fort (Seine-et-Marne) en 1881 [2] où Pasteur fait la démonstration de l’efficacité de son vaccin anti-anthrax, la presse internationale est là, des journalistes australiens, américains, canadiens… L’expérience est organisée par la société agricole de la région. Tous les paysans du coin sont venus.

Vous avez travaillé sur la résistance aux vaccins depuis la variole au 18e siècle jusqu’à aujourd’hui. Les opinions publiques européennes ont-elles toujours été méfiantes à l’égard des nouveaux vaccins quand ils concernent les humains ?

Oui mais, sauf exceptions, il s’agit toujours d’opinions minoritaires. Le seul mouvement populaire qui débouche vraiment sur des manifestations de masse contre une campagne de vaccination s’est déclenché en Angleterre dans les années 1880. Et ce, dans le contexte d’une loi d’obligation vaccinale imposée par le gouvernement britannique depuis le milieu du siècle. Cette loi s’applique principalement aux personnes qui bénéficient de l’assistance publique, c’est-à-dire les pauvres, les indigents, les filles-mères. Cette obligation ciblée socialement entraîne une réaction sociale forte, avec des ouvriers qui refusent d’être vaccinés, des protestations contre les vaccinateurs. Cela a duré une quinzaine d’années.

On observe depuis quelques années la persistance d’un mouvement de défiance face aux vaccins. Mais quand un nouveau virus apparaît, tout le monde attend un nouveau vaccin au plus vite…

C’est un phénomène qu’on voit régulièrement dans l’histoire, des défiances suivies de ruées. Parfois, ce sont les mêmes populations qui ne veulent pas tel vaccin puis réclament tel autre à quelques années d’intervalles. Une étude publiée l’an dernier concerne une épidémie de rougeole au Canada dans les années 1980. Cette épidémie donne lieu à une résistance de la population contre la vaccination. L’année suivante, il y a une épidémie de méningite. Le gouvernement canadien hésite alors à lancer une campagne de vaccination car celle contre la rougeole s’est mal passée. Face à la vague de méningites, il n’a donc pas demandé de vaccination généralisée. Des mouvements, en particulier au Québec, ont alors réclamé une vaccination systématique.

En tant qu’historien des sciences, constatez-vous un manque de culture scientifique dans la population et parmi les politiques en France ?

Les anthropologues, sociologues et historiens vont avoir la tâche très intéressante d’analyser, dans les années qui viennent, le fiasco qu’a été la gestion de la crise actuelle en particulier en France, en matière d’information scientifique. Les avis scientifiques sont clairs dès le milieu du mois de février. Les médecins médiatiques, les médecins urgentistes sur le terrain, les infectiologues, et les épidémiologistes – qui sont en fait des démographes – connaissent à la fois les virus, savent ce qu’est une maladie contagieuse dans la population et ce que cela implique en matière de prophylaxie [de prévention des maladies].

Le système de défense des responsables politiques consiste aujourd’hui à déclarer : « Les scientifiques nous disent que… ». Mais les médecins n’ont pas à s’exprimer sur la fermeture ou non des frontières avec les conséquences économiques que cela implique ! Les médecins ne peuvent pas dire quelle sera la réaction des populations aux mesures de confinement ! Les politiques ont raison de demander leur avis aux médecins, mais cela ne suffit pas. Une décision politique ne se résume pas à une estimation d’experts.

Les grandes épidémies ont-elles plutôt pour conséquences de renforcer les tendances autoritaires des États ou, au contraire, de pousser à plus de transparence et de partage des pouvoirs ?

Fort heureusement, la situation que l’Europe a connue au Moyen-Âge avec la peste noire, d’un virus qui tue une personne sur deux, ne s’est plus jamais reproduite. Les autres maladies – le choléra, la variole, la grippe espagnole – ont eu des impacts, en général limités, y compris dans le domaine économique. La maladie paralyse un peu l’économie, et quand elle disparait, l’économie redémarre. Pendant ce temps, les États ont réfléchi à la meilleure manière de protéger collectivement la population. On l’a vu, par exemple, en mettant en place le tout-à-l’égout, l’eau potable, des mesures sanitaires, l’amélioration du logement y compris pour les classes les plus pauvres. Ce sont des choses qu’on a gagnées parce que les sociétés se sont trouvées face à l’urgence de combattre des maladies.

Pour qu’une maladie touche de manière très sévère les économies, les sociétés et les gouvernements, il faut qu’elle soit très dure. L’économie européenne a été laminée par la peste noire : les villes se sont vidées, les campagnes ont été complètement transformées, il n’y avait plus assez de main d’œuvre. Au 19e siècle, l’impact du choléra sur le plan économique n’est pas forcément considérable. Pour la grippe espagnole, on est alors dans un contexte général de guerre à laquelle s’ajoute la grippe, avec une reprise économique après le conflit mondial. En fait, les effets économiques, sociaux, politiques d’une épidémie peuvent être très ponctuels. Nous verrons ce qui se passera en France. Si la situation devient critique, c’est pour d’autres raisons, c’est que l’épidémie aura déclenché d’autres phénomènes.

Recueilli par Rachel Knaebel

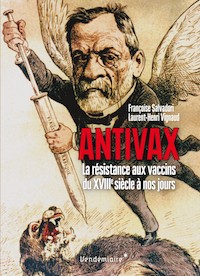

Antivax. La résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, Françoise Salvadori, Laurent-Henri Vignaud. Éditions Vendémaire, 2019.

Photo de une : © Pedro da Fonseca

Photo en vignette : © DR