Symbole d’un hôpital public poussé dans ses derniers retranchements par une décennie d’austérité, le mouvement de grève dans les urgences s’est propagé comme une traînée de poudre. Lancé mi-mars par les aides-soignants et infirmiers de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, il s’est étendu aux autres hôpitaux de la capitale, et toucherait désormais, selon le collectif « Inter-urgences » qui l’anime, plus de 120 services à travers le pays. « De nouveaux services nous rejoignent tous les jours », prévient Abdel, l’un des initiateurs du mouvement. Une contestation que le gouvernement a d’abord fait mine d’ignorer, mais qu’il surveille depuis comme le lait sur le feu, tant elle pourrait faire tâche d’huile au sein des hôpitaux, voire au-delà.

Blouse de travail mauve, recouverte d’un sweet floqué du logo des urgences de Saint-Antoine, Abdel, un aide soignant de 45 ans, reçoit devant l’entrée du bâtiment. Malgré la grève, les « paramédicaux » – infirmiers et aides-soignants – n’ont pas tout loisir de répondre aux journalistes. Pour des raisons évidentes, il n’est pas question que les urgences baissent le rideau. Chaque jour, les personnels sont donc assignés par la direction : comptabilisés comme grévistes, ils doivent en fait travailler, accomplir leur journée ou leur nuit complète.

« Tu as beau soulever les problèmes, écrire des courriers, il ne se passe rien »

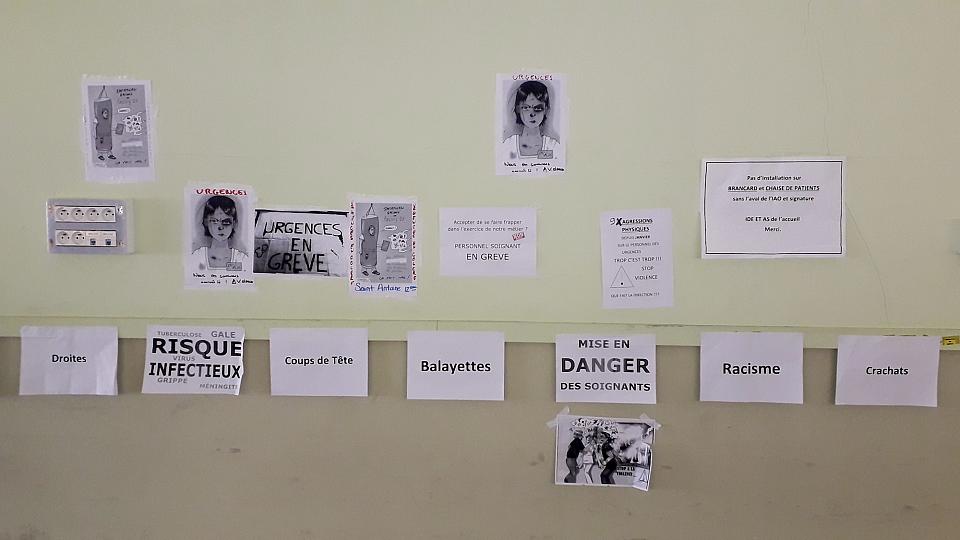

Puisqu’il est impossible de bloquer le fonctionnement du service, dans un premier temps « l’aspect symbolique s’est révélé essentiel », pointe Abdel. Tout en s’affairant auprès des usagers, les grévistes arborent des autocollants « Urgences en grève ». Leur mouvement s’inscrit aussi dans le décor du lieu de travail : les portes vitrées, les couloirs, l’accueil, sont constellés d’affichettes annonçant les mots d’ordre de la grève, et reflétant l’immense ras-le-bol du personnel. Tentée, au début, de les faire retirer, la direction a fini par renoncer.

Aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine (TC/Bastamag)

« C’est de la colère et de la fatigue, résume Candice, qui fait elle aussi partie des pionniers de la grève. La fatigue, à cause des 150 patients dont on s’occupe tous les jours. La colère, parce que tu as beau soulever les problèmes, écrire des courriers, il ne se passe rien... » L’interview avec Candice et Abdel s’improvise sur un muret en début de soirée, quand l’équipe de nuit remplace celle de l’après-midi. A l’intérieur des urgences de Saint-Antoine, « les journalistes ne sont pas autorisés », comme nous l’a expliqué une cadre de santé.

10 000 postes supplémentaires, « zéro hospitalisation brancard »

A Saint-Antoine, le 13 janvier, un patient a agressé trois soignants : c’est « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». « Ces problèmes vont croissants, raconte Candice. Chaque jour tu te demandes : "Est-ce que ça va être moi ?" Ça peut être des crachats, des insultes, des menaces... » De 10 millions de passages en 1996, les urgences françaises en ont enregistré 21 millions en 2016. Les effectifs n’ont pas suivi. « A force d’attendre, les gens deviennent parfois agressifs, explique Abdel. Ici de nuit, il y a six heures d’attente en moyenne, mais ça peut être davantage. »

Le collectif Inter-urgences s’est constitué courant avril. 23 services d’accueil des urgences (SAU), sur les 25 de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ont ensuite rejoint le mouvement. De quoi donner des sueurs froides à son directeur général Martin Hirsh, l’ancien dirigeant d’Emmaüs et haut-commissaire aux Solidarités actives du gouvernement Fillon. D’autant que le mouvement, comme d’autres, a émergé de manière éruptive depuis la base, avec le soutien de syndicats (Sud, CGT, FO) mais pas à leur initiative. Au niveau national, Inter-urgences réclame notamment la création de 10 000 postes et l’ouverture de lits « en aval », au sein de l’hôpital, pour atteindre « zéro hospitalisation brancard ». Chaque service, partout en France, a également ses revendications spécifiques, telles les questions de sécurisation à Saint-Antoine.

« Je n’ai plus le temps de parler avec les patients, ni avec leurs proches »

« La situation est épuisante, décrit Abdel. Ça n’est plus quelque chose d’humain. Il y a tellement de gens qui te demandent un soin, mais on n’est pas assez nombreux ! On s’excuse trente fois, et puis à la fin, la personne a fait sur elle... » « Je n’ai plus le temps de parler avec les patients, ni avec leurs proches, confirme Candice, de leur expliquer pourquoi ils attendent aussi longtemps. Je n’arrête pas de répéter "Je reviens !" Et quand je dois faire une toilette, par exemple, j’y passe moins de dix minutes, alors qu’à l’école on nous dit qu’il en faut 30. »

« La pression physique et psychologique est permanente, poursuit Abdel, qui attaque à 21h et finit le matin à 7h. Souvent on ne prend pas de pause, voire on ne va pas aux toilettes. On mange à côté des patients, parce que personne ne peut prendre notre place. Quand un usager a besoin d’aide, et que tu ne peux pas l’aider, je comprends que certains pètent les plombs. On rentre chez nous en ayant l’impression d’avoir mal fait notre boulot... Bref pour tenir, il faut un mental de fer. »

« On est obligés d’occuper toutes les fonctions à la fois : aide soignante, infirmière, vigile, secrétaire... »

Corinne, une aide soignante aux urgences de nuit à l’hôpital Saint-Louis (10e arrondissement) – un hôpital qui aurait connu plusieurs suicides au sein de son personnel – raconte aussi les effets du sous-effectif : « On est obligés d’occuper toutes les fonctions à la fois : aide soignante, infirmière, vigile... Avant il y avait des secrétaires à l’accueil des urgences. Désormais, c’est un aide soignant qui occupe le poste. » « Aux urgences de Saint-Antoine, ajoute Abdel, l’effectif minimum est fixé à 19 paramédicaux. En dessous, la sécurité des patients est en jeu. Eh bien on est 19 toute l’année. »

Devant le ministère de la Santé, à la fin de la manifestation nationale du 6 juin organisée par Inter-urgences (TC/Bastamag)

Conséquence : non seulement les patients sont malmenés, mais la santé du personnel se dégrade. Les urgentistes témoignent unanimement, comme Candice, de leur « grande fatigue », avec « de plus en plus d’arrêts pour burn-out ». « Chaque jour, poursuit Candice, dans les équipes tu as une ou deux personnes en arrêt maladie. On souffre de douleurs chroniques, de mal de dos, on s’enrhume tout le temps. A sans cesse forcer, on devient fragiles. »

Douze ans d’ancienneté, 1500 euros nets par mois

L’absence de reconnaissance, y compris financière, pèse lourd. « On accueille tout le monde. Les gens qui ont des soucis psy, les voyageurs sur le retour, qui ont peut-être ramené une maladie, la tuberculose, des méningites, on est confrontés à la précarité. Les gens qui sont dans la rue viennent également », explique Abdel. Des situations pas toujours faciles à prendre en charge, voire des maladies potentiellement contagieuses mais pas encore diagnostiquées : les urgences sont, au sens propre du terme, en première ligne.

Pour autant, les rémunérations ne suivent pas. Avec douze ans d’ancienneté, Candice reçoit 1500 euros nets par mois. Abdel, 21 ans d’ancienneté, qui travaille de nuit, entre 1800 et 1900 euros. Les infirmiers, de leur côté, touchent 150 à 200 euros de plus. Et ce n’est pas la prime de danger, qui ne dépasse pas les quelques euros par mois, qui mettra du beurre dans leurs épinards.

« Quand ton loyer est de 700 euros, tu entres dans la précarité, raconte Candice. Soit tu te loges sur place, à proximité du travail, mais sans confort. Soit tu pars à une heure de voiture, pour être mieux installé. Mais dans ce cas tu as le temps de trajet, le coût de la voiture, de l’essence... Avec nos salaires, on est tous à découvert quasiment dès le début du mois. » Les grévistes font aussi d’une augmentation de 300 euros nets par mois l’une de leurs exigences centrales.

Le gouvernement ? « C’est du théâtre, ils se moquent de nous »

En réponse à leurs revendications, les soignants n’ont cessé de pointer le « mépris » des autorités. « C’est du théâtre, ils se moquent de nous », lâche Abdel, désabusé. De fait, pendant de longues semaines, la stratégie du gouvernement s’est bornée à les ignorer. La réponse a d’abord été locale, à travers des concessions apportées au cas par cas par les directions. Fin avril, la direction des AP-HP a proposé la création de 61 postes ainsi qu’une prime de 250 euros nets par an. Bien en dessous des demandes des soignants. « On s’est rendu compte que les discussions étaient stériles », résume Candice, qui a le sentiment de se retrouver, malgré elle, à négocier « comme des marchands de tapis. »

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=eFRKzttVLWg

La chanson « Y’a la colère dans le cathéter », enregistrée par les urgences de Valence, totalisait 4,6 millions de vue sur Facebook le 19/06/2019.

Confrontée à l’extension du mouvement à travers le pays, la ministre de la Santé Agnès Buzin a fini par prendre la parole pour affirmer l’absence de « solution miracle » et pointer, d’abord, un problème de « désorganisation » de l’hôpital. Une ligne dont elle s’est peu éloignée depuis, et qui présente l’avantage, du point de vue de l’exécutif, d’éluder la question des moyens. En face, la détermination des soignants n’a pas flanché. « Pendant des années, on a souffert en silence, explique Marie, une infirmière de l’hôpital Lariboisière à Paris. Mais le collectif a été le point d’ancrage dont on avait besoin. Désormais, on est en contact, on se parle. On nous voit. Et on ne s’arrêtera pas tant qu’on aura pas obtenu ce que l’on veut. »

« Nous revendications légitimes sont sous-considérées »

Face à l’intransigeance du gouvernement, le mouvement s’est peu à peu durci. Dans plusieurs services, une partie du personnel a été mis en arrêt maladie, poussant parfois, comme à Lons-le-Saunier, les autorités à réquisitionner, via les forces de l’ordre, des membres de l’équipe de jour. Courant juin à Paris, à l’hôpital Lariboisière puis à Saint-Antoine, des soignants ont également dû travailler 18 heures d’affilée pour compenser l’absence de la majorité des paramédicaux, déclenchant l’ire des autorités.

Pour tenter de désamorcer la situation, Agnès Buzyn a finalement dégainé une série de mesures : une prime de danger portée à 100 euros nets par mois, une « prime de coopération » pour certains soignants auxquels les médecins délégueraient des tâches, des crédits de rénovation, ou encore une « mission nationale » de réflexion sur l’avenir des urgences, destinée à produire son rapport à l’automne 2019 [1]... « Nos revendications légitimes sont sous-considérées », a réagi Inter-urgences, qui déplore en outre la proposition de relever le plafond des heures supplémentaires, alors même que les soignants dénoncent « un épuisement professionnel ». Les soignants ont voté mi-juin la poursuite du mouvement, avec une nouvelle manifestation nationale prévue le 2 juillet.

« Il y a une embolisation des urgences »

« Pour en arriver à de telles extrémités, c’est vraiment qu’un stade a été franchi, note le sociologue Frédéric Pierru, spécialiste de l’hôpital [2]. Les conditions d’accueil sont devenues littéralement inhospitalières. » Tout en reconnaissant l’importance de la question des moyens, ce chercheur au CNRS fait partie des spécialistes qui invitent à élargir le point de vue : « La crise des urgences est aussi un symptôme de la désorganisation de l’amont et de l’aval de l’hôpital. En amont, développe-t-il, une frange de la population est chassée de la médecine de ville. En aval, il n’y a plus assez de lits, notamment pour les personnes âgées. Il y a donc une "embolisation" des urgences : d’un côté les gens affluent, de l’autre il n’y a pas de point de sortie. C’est une crise structurelle. » 60 à 70 % des patients se rendant aux urgences n’auraient pas d’autres possibilités pour accéder à un médecin [3].

Le « grand plan de transformation du système de santé » annoncé par le gouvernement, en cours de discussion au Parlement, prétend s’attaquer à ces problématiques. Sur l’amont, l’exécutif prévoit que la dernière année des études de médecine générale se transforme en année de « pratique », sur des zones insuffisamment pourvues. Une incitation à l’installation, sous forme d’exonération de cotisations, est aussi dans les tuyaux. Le gouvernement veut en outre créer plusieurs catégories d’établissement hospitaliers, avec la désignation de 500 à 600 « hôpitaux de proximité », recentrés sur la médecine générale, la gériatrie et la réadaptation, les spécialités et la chirurgie étant dès lors réservées aux grands pôles hospitaliers.

« Les gouvernements ont été impitoyables avec l’hôpital et d’un laxisme incroyable avec la médecine libérale »

Ces mesures, prévues pour l’horizon 2022, permettront-elles une sortie de crise ? Tout en notant une évolution du discours, plus attentif à considérer l’organisation d’ensemble du système de santé, Frédéric Pierru en doute : « On persiste dans les erreurs passées. Les incitations financières ne fonctionnent pas. » Pour garantir l’accès à la médecine de ville, le sociologue prône une remise en cause de la liberté d’installation des médecins, qui « ne se justifie plus », ainsi qu’une « lutte féroce contre le dépassement d’honoraire ». « Les gouvernements, ajoute-t-il, ont été impitoyables avec l’hôpital, et en même temps d’un laxisme incroyable avec la médecine libérale, dont les syndicats leurs inspirent une peur panique. »

Concernant les moyens, « il faut donner de l’air à l’hôpital, poursuit Frédéric Pierru, avec une volonté politique de répondre à l’urgence. Si on veut réorganiser le système, il faut investir. Le gouvernement compte-t-il s’en donner les moyens ? J’en doute fortement. » Pour le chercheur, les lignes de financement qui ont été décidées pour les années à venir « ne sont pas à la hauteur » [4].

« Les besoins sont déconnectés des moyens depuis des années, constate le journaliste de Mediapart Romaric Godin, dans une analyse rapprochant la détresse des soignants hospitaliers des choix économiques récents. Le tournant date de 2010, lorsque Nicolas Sarkozy décide de s’engager dans une voie austéritaire. (...) La sortie de crise du secteur de la santé passe par un renversement de la politique économique permettant d’investir pour l’avenir en rattrapant les années de retard. Mais il n’en est évidemment pas question. » « La politique de santé est devenue avant tout une politique budgétaire décidée à Bercy, juge Frédéric Pierru. Le ministère de la Santé, lui, se charge surtout de la communication. » Agnès Buzyn sera-t-elle la ministre qui aura laissé mourir l’hôpital, abandonné sur le brancard de l’austérité ?

Thomas Clerget

– Photo de une : Devant le ministère de la Santé, à la fin de la manifestation nationale du 6 juin 2019 (Thomas Clerget/Bastamag)