L’équation n’est pas simple. D’un côté, faire en sorte que les paysans arrivent à vivre de leur métier, alors que c’est loin d’être le cas : un agriculteur sur trois perçoit un revenu inférieur à 350 euros par mois. De l’autre, garantir à tous les citoyens l’accès à des aliments « sains », sans qu’ils ne soient découragés par les prix affichés. C’est l’ambition des États généraux de l’alimentation lancés le 20 juillet dernier par le Premier ministre et qui s’achèvent fin novembre [1]. Au menu de ce premier chantier : la création et la répartition de la valeur au sein de la filière agroalimentaire.

Lait : des grandes fortunes et des éleveurs au RSA

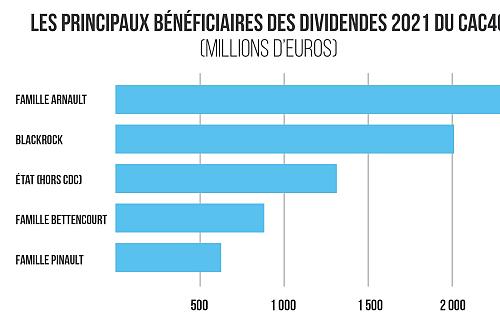

Prenez l’exemple du lait : les produits laitiers ont généré 25,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2012, soit 1 % du PIB français ! Pourtant, cette richesse créée est bien mal répartie entre les acteurs de la filière, de l’éleveur au supermarché en passant par les usines de transformation. Les grandes entreprises du secteur – Lactalis, Danone, Sodiaal, Bongrain, fromagerie Bel – tirent parfaitement leur épingle du jeu et participent à l’accumulation de fortunes considérables. Celle d’Emmanuel Besnier, propriétaire de Lactalis, est estimée par le magazine Forbes à plus de 11 milliards de dollars, ce qui en fait la 8e fortune française. Celle d’Antoine Fiévet et des propriétaires de la fromagerie Bel dépasse les 2,7 milliards d’euros, selon Challenges, ce qui en fait la 34e fortune française.

De l’autre côté, les éleveurs touchent des rémunérations parmi les plus basses du secteur agricole : 26 000 euros par an avant impôt [2]. Parmi eux, il n’est pas rare de trouver des éleveurs devant vivre du RSA malgré des troupeaux d’une centaine de vaches. Comment remédier à ces inégalités ? A l’issue d’une kyrielle d’ateliers réunissant différents acteurs – producteurs, industries agroalimentaires, distributeurs, élus, ONG, associations caritatives, banques... – Emmanuel Macron a présenté le 11 octobre les mesures retenues à mi-parcours des États généraux. Un discours salué par le patron des magasins Leclerc comme par les différents syndicats agricoles, voire certaines ONG. Comme le président a-t-il réussi ce grand écart ? Encore une fois en entretenant le flou sans craindre de contredire dans les discours la réalité des politiques menées.

Mettre fin au low cost qui ruine les agriculteurs ?

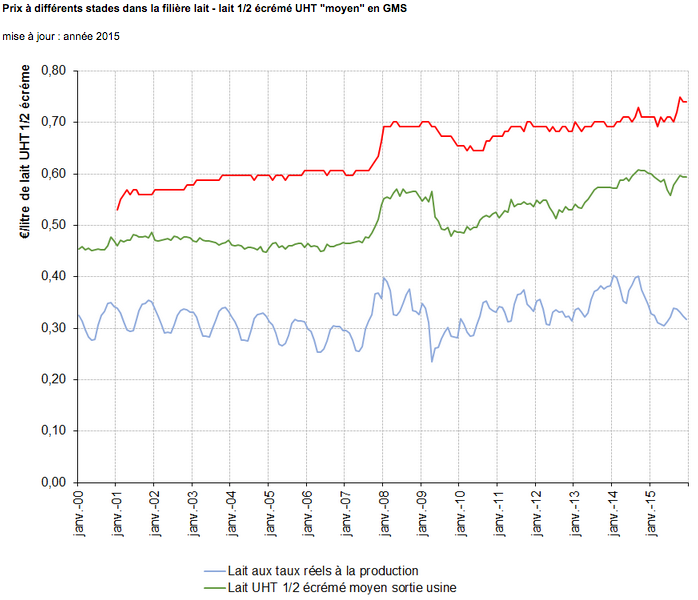

Le prix du litre de lait acheté au paysan en 2016 correspond à celui de 1986... Pas étonnant, dans ces conditions, que nombre d’éleveurs soient en grandes difficultés alors que les revenus générés sont de plus en plus monopolisés par quelques-uns (notre article). L’année dernière, pour enrayer la crise, un accord est signé entre les producteurs laitiers et l’un de leurs principaux collecteurs, Lactalis (Lactel, Président, Bridel, Salakis...). Le lait sera cette année-là acheté en moyenne 0,27 euros par litre, alors même qu’il faut au moins 0,35 euros pour couvrir les coûts de production et rémunérer le travail.

Si les revenus des producteurs de lait n’ont pas augmenté depuis trente ans, le consommateur, lui, paie le litre de lait plus cher. Le demi-écrémé est ainsi vendu 75 centimes d’euros en grande et moyenne surface en 2015, quand il est acheté environ 30 centimes aux éleveurs. La marge financière dégagée depuis bénéficie exclusivement à l’industrie qui transforme le lait – en vert dans le graphique ci-dessous – et aux distributeurs – en rouge –, comme le montrent les données de l’Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires.

Pour changer la donne, Emmanuel Macron propose d’inverser la construction des prix : il ne s’agit plus de partir de la marge que souhaitent dégager les transformateurs et les distributeurs, mais de partir des coûts de production pour garantir un revenu aux paysans. Ce sera désormais aux agriculteurs de proposer à l’industriel un contrat avec un prix tenant compte des coûts de production. Le coût de revient, et non la volatilité des marchés, assurerait un plancher au prix. Cette nouvelle « philosophie de la négociation commerciale » devrait être inscrite dans une loi « au premier semestre de 2018 », a t-il précisé.

Comment aider des filières locales à se structurer ?

L’aval de la filière agroalimentaire se concentre aujourd’hui autour de quatre centrales d’achat commune à plusieurs grandes enseignes (Intermarché avec le groupe Casino, Carrefour avec Dia, Auchan avec Système U et celle des magasins Leclerc). Elles détiennent 90 % du marché. Pour arriver à peser dans les négociations commerciales avec ces centrales d’achat, Emmanuel Macron demande aux 450 000 agriculteurs de renforcer les regroupements en « organisations de producteurs ».

Celles-ci existent déjà : la filière laitière compte ainsi une cinquantaine d’organisations de producteurs. La plupart se sont constituées pour négocier les prix et les volumes avec une seule entreprise – Lactalis, Bongrain, Danone ou Bel par exemple. Pas toujours simple pour les producteurs de s’y faire entendre. Pour Nicolas Girod de la Confédération paysanne, le renforcement des organisations de producteurs passe par moins de verticalité. « Elles doivent être transversales, à l’échelle d’un bassin, pour que les paysans aient en face d’eux les différents acheteurs d’un territoire et permettre ainsi qu’aucun de ces acheteurs ne soit en situation de monopole. » [3]

Les filières – lait, viande, céréales... – devront mettre sur pied d’ici la fin de l’année des plans de restructuration à cinq ans. Un préalable avant toute mesure législative et réglementaire, ainsi qu’à toute redistribution du plan d’investissements agricoles de 5 milliards d’euros. Problème : « Ces filières sont aujourd’hui tenues par une profession agricole qui n’a pas forcément envie que ça évolue », craint Nicolas Girod. Traduisez : la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, détient les rênes, aux côtés d’industriels. Certains refusent de dévoiler la moindre information, même lorsqu’ils sont interrogés à l’Assemblée nationale par des députés, comme le groupe Bigard dans le secteur de l’abattage-découpe ou Lactalis dans le lait. Difficile, dans ces conditions, d’ouvrir les filières à la société civile et de mettre en œuvre plus de transparence sur les prix et la répartition des profits !

Empêcher les grandes surfaces de s’enrichir encore davantage ?

Pour stopper la course au prix bas, Emmanuel Macron se déclare également favorable au « relèvement du seuil de revente à perte ». Ce seuil correspond au prix en-dessous duquel une grande surface n’est pas autorisée à vendre ses produits et surplus aux consommateurs arpentant ses rayons. Or, l’idée de relever ce seuil fait bondir les associations de consommateurs. « Il faudra que l’on m’explique par quel miracle le fait d’augmenter les marges des distributeurs sera bénéfique aux agriculteurs, s’insurge Alain Bazot, le président de l’UFC Que Choisir. Pourquoi et comment le fait d’obliger les grandes surfaces à vendre plus cher leurs produits les amènerait à les acheter plus cher à leurs fournisseurs industriels, et conduirait ces mêmes grands industriels de l’agroalimentaire à rémunérer davantage les paysans pour la matière première ? Sachant par ailleurs que la part de la matière première agricole est souvent très minoritaire dans le prix total. »

L’association de consommateurs rappelle que la loi Galland, dans les années 90, prévoyait déjà un relèvement du seuil de revente à perte. Conséquence : une augmentation de 54 % des marges de la grande distribution et des éleveurs toujours aussi mal payés ! Pour parer à ces dérives, Emmanuel Macron propose que ce relèvement ne concerne que les produits alimentaires. Les produits d’entretien, d’hygiène-beauté ou encore les eaux et sodas ne devraient donc pas être concernés par cette mesure. De même, Emmanuel Macron assure que cette mesure sera conditionnée à une amélioration qualitative de l’offre, avec la certitude que cela « aille aux agriculteurs ». Sans préciser la manière et l’agenda pour y parvenir, ni les obligations des groupes agroalimentaires en matière de transparence...

Le gouvernement va t-il favoriser les aliments bio dans les cantines ?

Il y aura « 50 % de produits bio ou locaux d’ici 2022 en restauration collective », promet Macron. Belle ambition, car on part de loin. Aujourd’hui, selon plusieurs études, la part du bio constituerait moins de 5% des assiettes des écoliers, même si ce chiffre varie énormément en fonction des collectivités, et que certaines communes atteignent 100% de produits bio. L’annonce de Macron est cependant contradictoire avec la politique menée par son ministre de l’Agriculture... Le 20 septembre, Stéphane Travert a indiqué que l’État ne financerait plus une partie des aides à l’agriculture biologique, celles qui permettent à un producteur qui se lance en bio de consolider son modèle économique. Le retard du versement des aides biologiques vient fragiliser davantage les paysans dont les rendements ont temporairement diminué avec la fin du recours aux engrais chimiques et aux pesticides.

Cette annonce ne convainc pas non plus la Fédération nationale de l’agriculture biologique. « Ce n’est pas 50% de bio ou local en restauration collective qu’il faut mais 50% de bio et local. La différence est énorme », souligne Stéphanie Pageot. Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucune obligation pour les collectivités d’introduire du bio dans la restauration collective. Le 23 novembre 2016, l’Assemblée nationale avait bien adopté un amendement visant à instaurer 40% de produits de saison, de qualité, et issus de circuits courts dont 20% de produits bio dans les cantines. Mais cet amendement a été retoqué par le Conseil constitutionnel en janvier 2017 à la suite d’un recours des parlementaires Les Républicains.

– Lire à ce sujet : Des cantines scolaires avec des repas 100% bio et locaux, c’est possible ?

Quid des saumons et aliments transgéniques dans les assiettes ?

Aux récents reculs du gouvernement sur l’interdiction du glyphosate (notre article), s’ajoute la mise en œuvre provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (Ceta) qui menace les filières locales. Cet accord peut remettre en cause un approvisionnement biologique et local, car les gros appels d’offre devront désormais s’ouvrir aux entreprises canadiennes au-dessus d’un certain montant. Si les truites canadiennes sont moins chères, elles seront préférées aux truites locales, même si elles parcourent 6000 kilomètres. L’introduction dans l’appel d’offres d’un critère « issu de l’agriculture biologique » demeurera possible avec le Ceta, mais sans préciser la provenance, ce qui peut favoriser une agriculture industrielle éloignée des lieux de consommation (voir ici).

« La mise en place du Ceta sera parfaitement conforme aux normes européennes sur la santé et l’environnement pour empêcher toute concurrence déloyale sur le marché européen », tente de rassurer Emmanuel Macron. Le saumon transgénique commercialisé au Canada ne devrait donc pas arriver en France. Le Ceta ouvre toutefois la porte au lobbying de l’industrie agroalimentaire canadienne sur ce sujet. « Le problème, c’est la pression que mettent les producteurs canadiens d’OGM ou de viande hormonée pour tirer nos réglementations à la baisse à moyen terme. Le Ceta est une monnaie d’échange pour y parvenir », analyse Amélie Canonne, membre du collectif Stop Tafta-Ceta.

Comment faire entendre la voix de la société civile ?

Les États généraux de l’alimentation se poursuivent jusqu’à fin novembre autour d’un deuxième chantier portant sur « une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous ». Les interprofessions vont se réunir pour écrire les plans de filières demandés par Emmanuel Macron d’ici la fin de l’année. « Tout va se discuter dans plein de moments parallèles, le cadre n’est pas très clair... », s’inquiète Nicolas Girod, de la Confédération paysanne. Or, c’est justement le processus qui a jusqu’ici été beaucoup critiqué, en particulier par les organisations de la plate-forme citoyenne « Pour une transition agricole et alimentaire » [4].

« Il y a une grande difficulté pour les ONG à faire entendre leurs propositions alternatives, note Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme. Des présidents d’ateliers n’hésitent pas à interrompre brutalement les représentants d’ONG quand eux mêmes monopolisent le temps de parole. Ce n’est pas de l’échange mais l’imposition d’une vision de l’agriculture industrielle à des ONG qui ont eu l’impression dans cette première phase de faire de la figuration. » Autre critique : des présidences d’ateliers confiées à des tenants de l’agro-industrie comme François Eyraud (l’un des patrons de Danone), Serge Papin (le PDG de Système U), ou des responsables du groupe Avril [5]. La plateforme citoyenne réclame désormais « une vraie méthode de fonctionnement des ateliers où chacun puisse réellement exprimer un point de vue et construire des solutions ».

Sophie Chapelle

Photo de Une : CC Myeongji Shin