« Ici, c’est un peu le village d’Asterix », explique d’emblée un habitant. « Ici », c’est Mondragòn-Arrasate, 25 000 habitants, une petite ville industrielle nichée dans une vallée de la province du Guipuzkoa, en plein cœur de la communauté autonome du pays basque espagnol. Une ville-laboratoire, celui d’une utopie concrète reposant sur trois piliers : la coopération, l’histoire et la culture basque et un irréductible esprit de résistance. Car Mondragon, c’est aussi le nom de ce qui est devenu l’une des plus grandes coopératives au monde.

Une coopérative face à la mondialisation

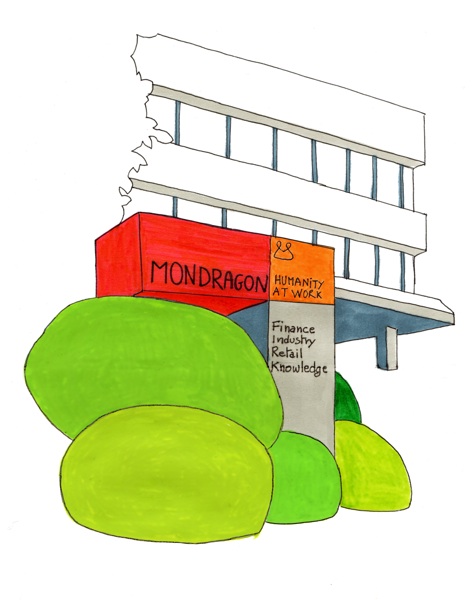

Le groupe Mondragon, c’est plus de 120 coopératives, une centaine de filiales, une fondation et une poignée de centres de recherche et développement. Soit 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires ! C’est aussi une banque, la Laboral Kutxa, un organisme indépendant de sécurité sociale baptisé Lagun Aro et même une université. Autant d’entités qui sont reliées les unes aux autres et emploient environ 80 000 personnes. La moitié de la population de la ville est directement employée par les coopératives. L’esprit coopératif imprègne toute la société, depuis les écoles primaires jusqu’à l’université, les associations et même les structures traditionnelles toujours florissantes, comme les cantines communautaires (Elkartea) et les maisons des jeunes autogérées (Gaztetxte).

Mais en novembre 2013, le dépôt de bilan de Fagor electrodomesticos – célèbre fabriquant électroménager et navire amiral du groupe – a fait les gros titres de part et d’autre des Pyrénées. Personne n’aurait en effet imaginé que « le monstre », comme l’appelle les habitants de Mondragòn-Arrasate, l’héritier direct de la première coopérative de la ville, allait finir par jeter l’éponge. Les signes avant-coureurs étaient pourtant perceptibles. Fagor electrodomesticos était en grande difficulté depuis 2010. La crise économique ne l’a pas épargnée. Avec la chute de Fagor, Mondragon est-elle devenue une chimère rattrapée par la mondialisation capitaliste ? Sur place, en tout cas, l’idéal coopératif reste bien vivant. Peut-être, comme le confient les habitants, parce qu’ils sont tombés dedans quand ils étaient petits.

Un curé « rouge », apôtre de la coopération

L’histoire de Mondragon débute avec un séminariste. Né en 1915 dans la province de Biscaye, José Marìa Arizmendiarrieta est vite aspiré par les tumultes politiques de l’époque. Etudiant en théologie, il collabore à deux revues, l’une de défense de la langue basque ; la seconde baptisée Eguna n’est autre que l’organe du parti nationaliste basque. Au début de la guerre civile espagnole, il prend parti pour les républicains contre Franco. Arrêté en 1937, il échappe de peu au sort de nombreux curés basques exécutés par les franquistes. Aidé par l’évêque de Bilbao, il pose ses valises, en 1941, à Mondragòn-Arrasate. Il décide alors de mettre ses efforts au service de la reconstruction de la ville. Nommé curé en 1943, il fonde, la même année, une école professionnelle pour y dispenser des enseignements techniques et les principes de la doctrine sociale chrétienne.

En 1954, cinq jeunes ingénieurs frais émoulus de l’école polytechnique d’Arizmendiarietta reprennent une petite entreprise de chauffage, qui devient la première coopérative de la ville et sera rebaptisée Fagor Electrodomesticos. En 1957, une coopérative de consommateurs, San José, voit le jour. Puis, très vite, les coopérateurs se rendent compte qu’il leur faut se doter d’un outil financier autonome pour pouvoir se développer et investir dans de nouvelles activités. D’autant que les banques espagnoles refusent de leur allouer des crédits. Ils créent donc, en 1959, une coopérative bancaire : la « Caisse populaire du travail » (Caja Laboral Popular, qui s’appelle désormais Laboral Kutxa). La même année, le ministère du Travail espagnol exclut les coopérateurs de Mondragon du régime général de la sécurité sociale en raison de leur statut de travailleurs propriétaires. Qu’importe. Un organisme indépendant de sécurité sociale et de financement des retraites voit le jour : Lagun Aro, « L’ami de tous ».

La solidarité à l’épreuve du dépôt de bilan

La figure de Don José María Arizmendiarrieta est toujours très présente aujourd’hui. Au centre-ville, une fresque lui est dédiée et sa statue trône au milieu du campus de l’Université. Il a même son petit musée au Palacio Otalora, une belle bâtisse abritant le centre de formation managérial du groupe Mondragon. Le prêtre, disparu en 1976, est surtout présent dans les mémoires. Celles des anciens qui l’ont connu de près comme Pilar Arzamendi, l’une des fondatrices de la première coopérative de femmes de la ville. Pour Pilar, énergique octogénaire, « Arizmendi était un homme admirable ». Elle se réjouit que « l’apôtre de la coopération » soit en bonne voie de canonisation au Vatican. D’autres habitants préfèrent se remémorer le curé « rouge », proche du peuple. « Oui, la religion a joué un rôle dans les débuts de la coopérative, concèdent-ils, mais c’est parce que le curé était du côté du peuple qu’il était respecté, même par ceux qui ne sont pas croyants. »

Impossible à Mondragòn-Arrasate et dans ses environs de ne pas entendre parler de coopération. Et pour cause, tous les habitants travaillent, ont travaillé pour la coopérative, ou connaissent quelqu’un qui y est employé. Du coup, tout le monde a son mot à dire sur les valeurs coopératives et la crise actuelle. Le dépôt de bilan de Fagor n’est toujours pas digéré. Il est venu remettre en question plusieurs principes fondateurs. En premier lieu, le principe de la solidarité entre coopératives. Après avoir longtemps mis au pot commun et déboursé ces dernières années 300 millions d’euros pour soutenir la branche électroménager, les autres coopératives ont fini par lâcher le « monstre », redoutant un effet boule de neige qui aurait affaibli l’ensemble du groupe.

1800 sociétaires sur le carreau

Autre remise en question, celle de l’emploi garanti à vie. Du jour au lendemain, en novembre 2013, les 1800 sociétaires de Fagor electrodomesticos – les salariés possédant au moins une part sociale de l’entreprise – se sont retrouvés sur le carreau, sans compter les salariés non coopérateurs et les sous-traitants. Des efforts ont été déployés pour reclasser les sociétaires dans les autres coopératives du groupe. Mais beaucoup ont perdu leurs illusions et y ont même laissé quelques plumes. Certains avaient placé toutes leurs économies dans la coopérative, à la fois pour faire fructifier leur argent mais aussi pour soutenir une entreprise dont ils étaient copropriétaires.

C’est le cas de Lourdes Zabala, 60 ans, préretraitée et passablement désabusée. Celle-ci laisse éclater son amertume. « J’ai travaillé pour Fagor pendant 40 ans dans le montage frigorifique. Je suis entrée dans la coopérative en 1972 en tant que sociétaire et je suis partie en préretraite en 2010 à cause de la mauvaise situation économique. Mais quand je suis sortie, je n’ai pas pu récupérer mon argent. » Lors de son entrée dans la coopérative, chaque sociétaire doit investir un capital dont il ne peut récupérer que les intérêts. Et peut ensuite, volontairement, placer tout ou partie de ses économies dans la coopérative.

« Au départ nous étions tous égaux, mais cela a dégénéré »

Pour Lourdes Zabala, la coopérative a fermé à cause d’une mauvaise gestion. « Nous avions confiance dans la direction, mais ils avaient les bons postes et n’étaient pas très regardants avec les ouvriers », explique-t-elle. Une allusion à l’écart salarial qui s’est creusé entre le revenu des travailleurs et celui des directeurs : de 1 à 3 aux débuts de la coopérative, l’écart est passé de 1 à 5 dans la plupart des entités. Et le président du groupe touche 9 fois le salaire de base (rappelons qu’en France, dans les entreprises cotées au CAC 40, un PDG gagne en moyenne 77 fois plus que ses salariés, lire ici). « Personnellement, je ne crois plus dans les principes de la coopérative, explique-t-elle. Quand on a commencé, il existait une union entre ouvriers et direction, mais j’ai perdu tout l’argent et la confiance que j’avais placés dans Fagor. Je n’ai pas d’espoir pour l’avenir. » Attablée à ses côtés, son amie Arantxa opine : « Au départ nous étions tous égaux, mais cela a dégénéré. »

A Udalaitz, la montagne locale qui surplombe la vallée, Esti profite du soleil. Sociétaire de Fagor electrodomesticos depuis une dizaine d’années, elle travaille à l’usine Geyser Gastech, une joint-venture entre la coopérative et le fabriquant allemand Vaillant. Détachée chez Vaillant, elle confie « ne pas avoir peur de perdre [s]on emploi ». Elle ressent néanmoins une certaine colère, « parce qu’on ne nous a jamais dit quelle était la situation réelle de l’entreprise. Nous sommes devenus trop grand, nous avons racheté trop de filiales, personne n’a été capable d’anticiper, de voir ce qui allait se passer. Il n’y avait pas de réelle transparence, pas de communication. » Esti croit toujours au système coopératif et pense que les sociétaires des autres coopératives vont apprendre de ce triste épisode. Elle estime même que cela pourrait « permettre à des gens plus compétents de prendre les rênes des coopératives ». « Si mon entreprise devient une Société anonyme ou est reprise par un fonds de pension, alors je partirai, car je veux rester dans le système coopératif, argumente-t-elle. Je me sens entrepreneuse. Ici, nous sommes tous des entrepreneurs. »

Dérive du système

Joseba Ugalde, ancien sociétaire à la retraite de l’entreprise, livre aussi sa version critique. « C’est très frustrant qu’une coopérative de la force de Fagor, la mère de toutes les coopératives, ait été contrainte de déposer le bilan », regrette-t-il. « Regardez ce qui s’est passé avec le rachat de la marque française Brandt en 2005 ou avec l’internationalisation en Chine. Le plus gros du processus de développement s’est déroulé de 2008 à 2013, au moment de la crise économique. Des centaines de millions d’euros ont été perdus à cause de mauvaises décisions prises à l’intérieur du groupe, mais aussi au niveau du siège. »

Difficile parfois pour les sociétaires de disposer de compétences solides pour pouvoir peser lors des assemblées générales, voire s’opposer à des décisions comme la diversification ou le rachat d’entreprises étrangères. Joseba explique que pour faire face au dépôt de bilan et défendre leurs intérêts, les socios se sont aujourd’hui organisés en plateformes revendicatives et n’hésitent pas à pointer ce qu’ils estiment être une dérive du système. Du jamais vu à Mondragon, où tout engagement syndical était jugé inutile. « Et pour cause ! s’exclame Joseba, nous sommes tous propriétaires des moyens de production ». Parmi ces plateformes, les deux plus offensives sont Baskideak et Ordaindu qui réclament notamment que les sociétaires puissent récupérer leurs apports volontaires placés dans la coopérative.

Démission du PDG

Joseba a toujours foi dans le principe de base de la coopérative, mais il insiste sur le problème d’échelle – « Une coopérative ne doit pas être trop grande ou trop petite » – et sur la nécessité de faire vivre la démocratie dans l’entreprise au jour le jour. « Une coopérative où l’ouvrier ne connaît que sa machine va nécessairement au devant de problèmes. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où seulement 10% des gens décidaient pour les 90% restants. » Pour lui, le vrai responsable « c’est l’exécutif, car c’est lui qui a proposé l’agrandissement tous azimuts. L’internationalisation, il faut la faire quand on a les moyens de la faire. »

Journaliste à Mondraberri, quotidien numérique local en langue basque, Gontzal revient sur les manifestations qui ont secoué la ville depuis la faillite. « Ces dernières semaines les gens sont las, mais les premiers jours ils étaient très en colère. Les cortèges comptaient jusqu’à 2000 personnes et les manifestants étaient furieux contre les directeurs du groupe et la direction. » Txema Gisaola, le président du conseil général, l’équivalent du conseil d’administration, de Mondragon a d’ailleurs démissionné le 17 janvier 2014. « C’est le seul à avoir quitté ses fonctions », souligne Gontzal. « Il a dit qu’il partait pour des raisons personnelles, mais jusqu’à l’automne 2012, il était président de Fagor. »

« Il y a beaucoup d’argent ici, c’est une ville riche »

« Quand j’ai appris que Fagor allait fermer, je me suis senti déçu et même un peu déprimé, poursuit-il, parce que je savais que cela allait se traduire par du chômage et de la souffrance dans ma ville. Je ne sais pas si nous sommes à un tournant. Certains pensent que les directeurs du groupe veulent transformer la coopérative en une entreprise normale. J’espère que ce n’est pas le cas. » Sa crainte : « Que l’on soit en train de perdre notre culture solidaire. Il y a beaucoup d’argent ici, c’est une ville riche. A Mondragòn-Arrasate aujourd’hui, il y a une seule librairie et dix instituts de beauté. Peut-être est-ce le succès de la coopérative qui a fait que les gens sont devenus plus riches et qui les a rendus moins coopératifs », s’interroge-t-il. L’avenir vu du journal où il travaille ? « Nous avons déjà vécu des crises comparables, notamment dans les années 80, et on a toujours réussi à s’en sortir. Ce qui pourrait nous aider à surmonter cette nouvelle crise, c’est justement la solidarité ! »

Et celle-ci, malgré la crise, se transmet. La maison des jeunes de Mondragòn-Arrasate a tout du squat, tout sauf que ce n’est pas un squat. Tradition basque, ces gaztetxes sont des centres culturels et d’expression politique autogérés par les jeunes. Ces drôles d’institutions sont surtout l’occasion pour une bonne partie de la jeunesse de se familiariser avec l’autogestion et la coopération. La gaztetxe de la ville existe depuis 23 ans, nous explique Iraiz, un des jeunes en charge du lieu. Il nous fait visiter l’aile du gros cube de béton et de verre qui abrite aujourd’hui la maison des jeunes et se compose d’un bar, d’une vaste salle de concert, d’une cuisine collective, d’un atelier de sérigraphie et de chambres pour les musiciens de passage.

Coopérative, business et compétitivité

« Nous sommes une quinzaine à nous occuper du lieu », explique-t-il. Tous les jeudis sont organisés des concerts de punk-rock « identitaire » – une autre tradition basque bien ancrée, qui date de la transition, la période qui a suivi la mort de Franco en 1975. Le dimanche, c’est projection de films… forcément politiques. Ce soir-là, c’est le documentaire The shock Doctrine, basé sur le livre de l’écrivaine altermondialiste canadienne Naomi Klein, qui est projeté, en tout petit comité. Engagé, Iraiz se sent pourtant peu concerné par la coopérative qui ne trouve guère grâce à ses yeux : « Les jeunes qui n’ont pas de travail n’y décrochent que des contrats à durée déterminée. La coopérative exploite, tout comme les autres entreprises. »

Changement d’ambiance radical au siège du groupe, sur les hauteurs de la ville. Assez banal à l’extérieur, le bâtiment ressemble à l’intérieur à une bulle feutrée. Le discours aussi y est plus policé et même défensif. « Nous ne sommes pas un groupe standard, mais les coopératives sont des business, elles doivent faire des affaires et des bénéfices », assène d’emblée Javier Marcos, directeur de la communication. Pour lui, les racines industrielles du groupe Mondragon sont robustes et profondes, « mais nous devons adapter notre business pour rester compétitif, c’est pourquoi nous cherchons toujours à développer de nouvelles activités à haute valeur ajoutée comme la robotique par exemple ». Avec pour objectif premier celui « de créer des emplois », tient-il à rappeler. Le slogan adopté en 2008 par le groupe Mondragon est d’ailleurs Humanity at Work (l’humanité au travail), tout un programme !

Petite leçon de pédagogie managériale

Certes, dans le cas de Fagor electrodomesticos, il s’agit plutôt de destruction d’emplois. « Mais dans les prochaines années nous allons pouvoir intégrer les sociétaires de Fagor dans d’autres coopératives. Aujourd’hui plus de 800 d’entre eux ont été reclassés dans 55 coopératives. Les 1100 autres perçoivent des indemnités. Il existe également une possibilité de partir en préretraite à partir de 55 ans, à peu près 200 personnes sont concernées par cette option. Pour l’instant nous n’avons pas encore trouvé de solution pour 700 travailleurs, mais nous allons nous en occuper d’ici deux ou trois ans. Notre objectif à terme : recréer autant de postes de socios que ceux qui ont disparu. » Dans son discours, pas de place au mea culpa ni au changement de cap, mais on retrouve, comme ailleurs en ville, une dose d’optimisme. « Un bon leader doit savoir diriger la coopérative comme une entreprise où l’on partage des valeurs communes, et savoir promouvoir l’idée coopérative auprès des travailleurs. Il faut, de plus, des dirigeants qui ont une vision pour le futur. Je pense que c’est le cas. »

Au Palacio Otalora qui abrite le Management Training Center de Mondragon, Mikel Lezamiz apparaît au détour d’un couloir. Il a travaillé pendant 30 ans dans diverses entités du groupe avant de rejoindre le siège de la coopérative. Il dirige également le centre de formation en management. Très vite, il se lance dans un précis des mérites des coopératives et se montre intarissable quand il s’agit de décliner l’histoire du groupe Mondragon et, le cas échéant, de mettre les points sur les « i ». « Mondragon aujourd’hui c’est plus de 120 coopératives. Le siège du groupe rassemble 60 personnes, soit les directeurs des différentes entités. Tous sont sociétaires. Le rôle du siège est d’animer le réseau de coopératives, de reclasser les gens de l’une à l’autre, de faire circuler le cash, de faire des propositions de stratégie, d’assurer la transmission du savoir et du savoir-faire entre coopératives. »

« Ce n’est pas un paradis et nous ne sommes pas des anges »

À l’assemblée générale du groupe Mondragon, l’organe suprême où toutes les décisions importantes sont soumises au vote, « ce sont les différentes coopératives et les sociétaires qui ont le pouvoir. Vous savez, les décisions sont prises dans les coopératives, pas au niveau du siège ». Il balaie d’un revers de main les plaintes des sociétaires qui estiment que les principes fondateurs se soient perdus, notamment celui qui fonde l’entreprise coopérative – « un homme, une voix » – et suppose que tous les coopérateurs aient le même niveau d’information et soient suffisamment avisés pour prendre les bonnes décisions. « Les anciens disaient déjà que nous avions perdu nos valeurs, mais la coopérative existe toujours », note-t-il.

Il souligne que les sociétaires de Fagor electrodomesticos reclassés dans d’autres coopératives sont dans une meilleure situation aujourd’hui qu’à l’époque où la branche électroménager battait de l’aile. Pas un mot, en revanche, sur le fait que ces reclassements sont temporaires, que les travailleurs ont perdu leur statut de sociétaires et, pour certains, toutes leurs économies. « Pour moi, il y a encore une très grande solidarité, conclut-il, nous maintenons les valeurs originelles. Mondragon ce n’est pas un paradis et nous ne sommes pas des anges, mais je reste plus que jamais persuadé que ce siècle est celui de la coopération. »

Coopérative version start-up écologique

Direction Mondragon Assembly, une petite usine ultramoderne, située dans la commune d’Aretxabaleta, et hautement représentative de la nouvelle stratégie mise en avant par le groupe : la volonté de développer des secteurs innovants à haute valeur ajoutée. Mondragon Assembly est bien sûr une coopérative, et compte 90 sociétaires. « Seulement 5% à 10% de nos employés sont là depuis moins de deux ans, donc n’ont pas encore le statut de coopérateur », explique le directeur commercial Javier Otano. « Notre cœur de métier, c’est la fabrication de machines d’assemblage faites sur mesure. On livre aussi des usines clés en main de fabrication de panneaux solaires dans le monde entier. »

La trentaine décomplexée, ayant fait une partie de ses études à Nantes, Javier détaille la structure de son entreprise et la nécessité d’avoir des implantations à l’étranger qui ne sont, elles, pas sous statut coopératif. « Nous avons des usines en Espagne, en France, en Allemagne, au Mexique, en Chine et bientôt au Brésil. Nous sommes propriétaires à 100% de nos filiales à l’étranger. » Ces filiales emploient 100 personnes au total, ce sont de toutes petites structures. « Au départ on ne travaillait que dans la vallée. A partir de 1990, nous avons commencé à nous implanter dans le reste de l’Espagne. Puis, on s’est rendu compte qu’avoir des unités proches du client c’était important. »

En bon missionnaire de la mondialisation, Javier raconte ce qu’il a vu lors de son dernier voyage en Chine, qui l’a mené dans le parc industriel de Kunshan appartenant au groupe Mondragon. « Il y a dix ou douze sociétés qui sont implantés là et travaillent pour le marché local. Au milieu du parc industriel, nous avons bâti une maison basque qui abrite les services généraux. L’intérieur est décoré moitié basque et moitié chinois », sourit-il. « Les conditions de travail [dans nos usines en Chine] sont assez comparables à celles que l’on a ici. Mais ce ne sont pas des coopératives. Ici nous comprenons le système coopératif parce que nous sommes nés avec, mais on n’arrive pas toujours à le transposer dans les autres pays. » Encore faut-il garder ses principes fondateurs bien en vie.

Texte : Bérangère Cagnat

illustrations : Sophie Bacquié