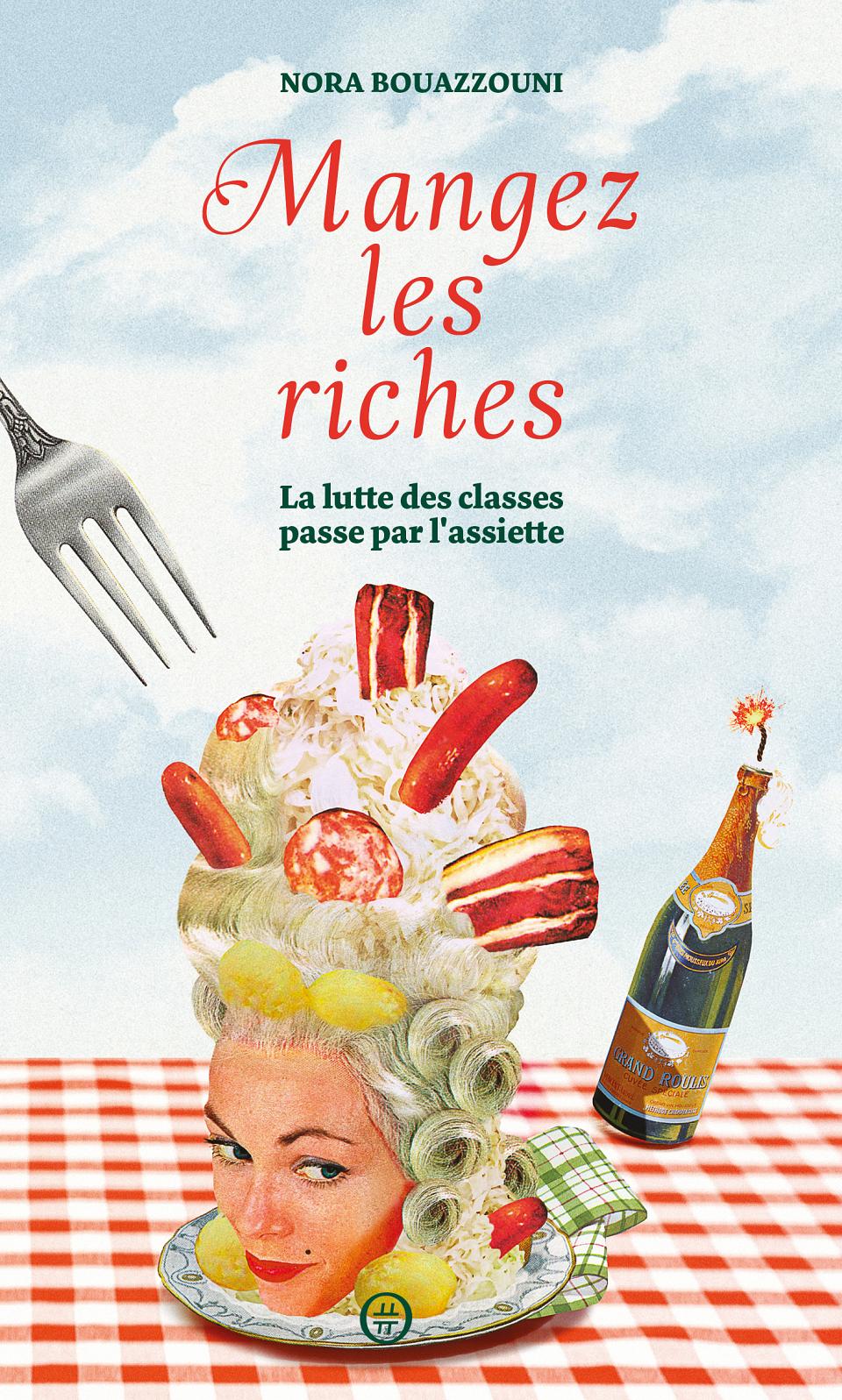

Basta! : Dans votre dernier ouvrage, Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette (Nouriturfu, 2023), vous rappelez que l’alimentation est un droit. Or, dans la réalité, ce droit n’est pas respecté. Qui est responsable ? Quel riche conseillez-vous de « manger » en premier ?

Nora Bouazzouni : Une petite minorité s’accapare les richesses. On va d’abord manger les financiers. Ça tombe bien, c’est le nom d’un dessert ! En spéculant, ils refusent de penser aux gens et aux conséquences de leurs pratiques. En stockant pour revendre au meilleur prix, ils sont à l’origine de catastrophes alimentaires et d’une insécurité grandissante. Il faudrait manger aussi la grande distribution. Ça fera entrée et plat !

Sur la grande distribution précisément, vous passez en revue différents concepts : la schrinkflation, qui consiste à réduire la quantité sans baisser le prix ; la greedflation, lorsque les entreprises prennent l’inflation pour excuse afin d’augmenter leurs marges ; le healthwashing, faire passer des aliments ultratransformés pour des produits de saison , la food fonctionnelle, qui propose de « manger mieux pour travailler plus »… L’inventivité de l’agroalimentaire pour nous flouer est-elle sans limites ?

Oui ! Un récent numéro de 60 millions de consommateurs revient sur une arnaque d’une marque de sucre. On est sur un cas de shrinkflation, mais avec un niveau d’enfumage fabuleux.

La boîte de sucres en morceaux pèse bien un kilo, mais les morceaux de sucre ne font plus le même poids. Il y a moins de morceaux. Il faut donc acheter plus de sucre puisque vous allez sucrer davantage votre café. Ça va très loin ! Est-ce qu’on va devoir finir par compter et peser tout ce qu’on achète pour voir si on ne se fait pas enfumer ?

La confiance envers l’industrie agroalimentaire et la grande distribution, qui vont de pair, s’érode. Il y a eu le scandale de la vache folle, celui de la viande de cheval. On a eu les pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E. coli, qui ont entraîné la mort d’enfants !

On devrait être à un degré de défiance et de méfiance encore plus élevé. Sauf que sur les réseaux sociaux, c’est la responsabilité des parents qui est pointée du doigt. « Ah ben oui, c’est ça de donner de la malbouffe aux enfants ! », c’est le message envoyé. C’est un tel degré d’inhumanité ! On inverse la charge de la culpabilité.

Il y a aussi cette tendance chez des éditorialistes ou politiques à pointer du doigt la responsabilité individuelle dans l’alimentation plutôt que le problème systémique. Vous rappelez ces chiffres : consommer cinq fruits et légumes par jour représente 8 à 16 % du Smic pour une famille de quatre personnes. Huit millions de personnes en France ont moins de trois euros par jour à disposition pour se nourrir. Qu’en conclure ?

Ce qu’il manque, c’est l’accessibilité à la nourriture, pas la disponibilité. Le levier économique est le levier principal d’accès. Je suis atterrée et très énervée face au traitement médiatique de la faim en France et de l’insécurité alimentaire.

Il y a un refus total – et c’est un choix politique et éditorial – de dépasser le stade du constat sur la faim. Depuis 2020, on a une inflation galopante sur les produits alimentaires. À qui la faute ? Il a fallu attendre deux ans et demi pour que la Cour des comptes se penche sur la question. Même chose pour le Fonds monétaire international.

Maintenant, on sait que la grande distribution et les multinationales s’en mettent plein les poches. Mais on continue d’inviter à la télé des patrons de la grande distribution qui vont soi-disant défendre notre pouvoir d’achat. On continue d’inviter des chefs cuisiniers pour dire que c’est trop facile de bien manger, que ça ne coûte pas cher, et que c’est une responsabilité individuelle.

Il n’y a pas de question sur la responsabilité ni sur les solutions. Dire qu’il faudrait augmenter les revenus, imaginer un système de sécurité sociale alimentaire... Depuis le mois de septembre, les Restos du cœur disent qu’ils vont devoir refuser des gens, mais aucun politique n’a eu le courage de pointer une responsabilité, parmi toutes celles que je pointe dans mon bouquin : de la spéculation, de l’agro-industrie, de l’agroalimentaire, de ce système-là.

C’est un manque de courage politique. Et c’est une complicité politique parce qu’au fond, c’est la faillite de l’État de ne pas nourrir les gens qui vivent sur ce territoire. C’est une faillite de l’État que de responsabiliser des bénévoles et de faire des appels aux dons, de compter sur des milliardaires comme Bernard Arnault - qui au passage pratique l’évitement fiscal - de ne faire que ça.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a fini par reconnaître les surmarges, mais a appelé à une espèce d’autorégulation des entreprises. Qu’est-ce que ça vous inspire ?

On a l’impression que le marché, comme l’agroalimentaire ou la grande distribution, est un cheval sauvage, que personne ne peut réguler. C’est pareil avec le capitalisme. Après la sortie de mon livre, quelques personnes – des hommes à chaque fois – sont venues me voir de manière un peu agressive pour me dire, agacées : « Qu’est-ce que vous proposez ? Le communisme ?! »

Alors, il n’y a pas le mot « communisme » une seule fois dans mon livre, ni même le mot « socialisme ». Il y a un manque d’imagination, ce serait soit le capitalisme soit le communisme, et il n’y aurait pas d’autres formes de faire société. Chaque individu ou collectif qui réfléchit autrement, qui propose des solutions, est traité d’utopistes.

On nous oppose que c’est impossible, qu’il y aurait trop de briques à enlever. Mais c’est ça, déconstruire un système. Ce n’est pas un « Jenga » [jeu d’adresse par empilage de blocs de bois, ndlr] où on peut tout balancer, tout balayer puis refaire une tour qui soit plus humaine, plus équitable. C’est retirer les briques une par une, et les remplacer par quelque chose d’autre, en régulant certaines briques.

À la fin de Mangez les riches, vous abordez la question du « capital culinaire » qui consiste à « posséder des connaissances valorisées au sein des classes dominantes ». Ce qui est désormais prisé, c’est la montée en gamme des aliments (des burgers à dix euros sans frites ou des kebabs à la truffe), ou l’idée de « picoler des cocktails à 18 euros ». En quoi cette distinction par le goût contribue-t-elle à écraser les classes moyennes et populaires ?

Elle y contribue par plusieurs mécanismes. Déjà, elle stigmatise certaines classes sociales puisqu’elle hiérarchise les aliments qui pourtant, sur le papier, sont les mêmes. Alors évidemment, ce serait simpliste de dire qu’un burger est égal à un autre burger. Mais parler d’un « pinard » à 45 euros, c’est un oxymore complet.

C’est une réappropriation culturelle de l’argot populaire pour faire croire que la gastronomie est accessible. « Je vais manger un burger, mais un burger étoilé. » Cela crée une distinction, on différencie les clientèles. C’est une forme d’appropriation culturelle. Cette streetfood-là, on la rendrait, pour reprendre l’expression de Lévi-Strauss, « meilleure à manger, meilleure à penser ».

Dans ce chapitre-là, je voulais aussi montrer à quel point un aliment est chargé symboliquement selon la personne qui le mange ou qui en parle. Un chroniqueur culinaire spécialisé en pâtisserie qui va goûter 25 galettes des Rois pour désigner « la meilleure galette de France ou de Paris » va être remercié pour sa « quête esthétique ».

C’est une quête de classe de donner de sa personne pour nous dégoter la meilleure galette qu’on va pouvoir acheter à 47 euros ! En revanche, si une personne au RSA décide de passer son allocation dans 25 galettes, elle sera jugée irresponsable, en termes de dépenses et de santé.

On a beaucoup plus de mal à accepter que des « pauvres » mangent plusieurs burgers, pizzas ou pâtisseries par semaine. Ils sont accusés de ne pas savoir dépenser leur argent, et ne devraient pas s’étonner d’avoir du diabète ou de mourir avant les cadres. C’est le même laïus sur l’allocation de rentrée scolaire qui servirait à acheter un écran plat. S’ils en achètent un à chaque rentrée, ça doit être Darty chez eux ! Il y a vraiment une présomption d’irresponsabilité.

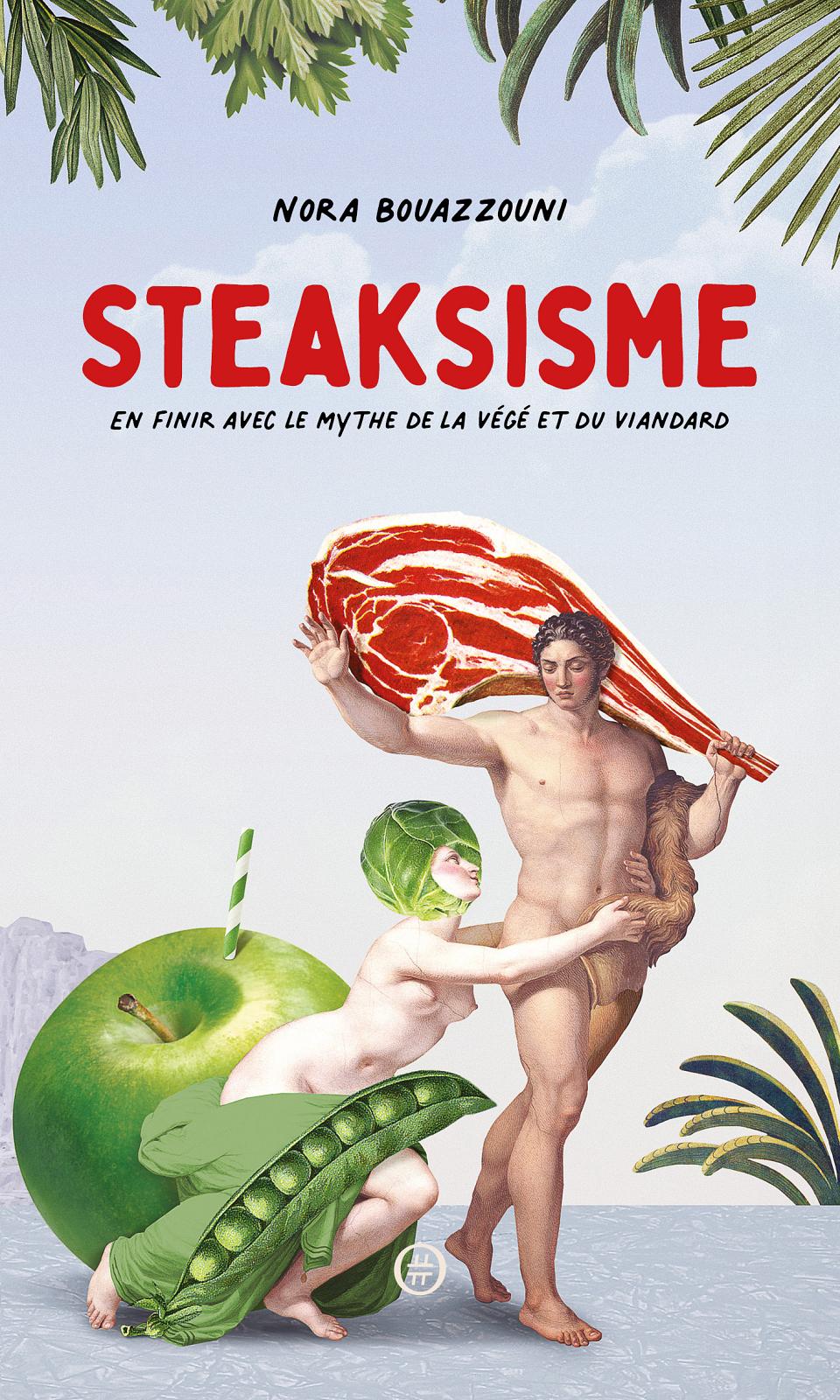

Les hommes consomment près de deux fois plus de viande rouge que les femmes. Certains avancent que ce serait naturel, dans les gènes, comme un moyen de légitimer la division genrée de l’alimentation. Les goûts sont-ils vraiment innés ? Quelles idées « servent » ce discours ?

Il n’y a pas de goûts innés, c’est un consensus scientifique. Si vous avez vécu en Inde de votre naissance à dix ans et que vous déménagez en France, évidemment, il va vous rester des goûts spécifiques à la région de l’Inde où vous avez grandi. Peut-être que vous aurez un goût pour certaines épices ou pour certaines textures.

De la même manière, il n’y a pas de goût inné selon le genre, c’est un goût construit. Le fait d’essayer de se convaincre et d’argumenter que les hommes auraient besoin de plus de viande ou bien que les hommes auraient un goût inné pour la viande, cela perpétue le statu quo patriarcal. Puisque « c’est comme ça », pas besoin de remettre en question les violences économiques, physiques, sexuelles, sexistes.

On m’a opposé que les hommes avaient besoin de manger plus, donc de manger plus de viande. C’est un sophisme, ça n’a aucun lien. Il y a une ignorance énorme. On confond l’apport calorique avec les nutriments. Manger plus de calories ne veut pas dire manger plus de protéines. Dans les recommandations de Santé publique France, aucune différence n’est faite entre les macronutriments pour les hommes et pour les femmes, à poids, taille et activité physique égaux. Il n’y est écrit nulle part que les hommes devraient manger plus de protéines, de glucides, de fer...

Quand vous expliquez ça aux gens, beaucoup ont un réflexe agressif [1]. J’ai reçu des menaces de viol et de mort pour mon premier et mon deuxième livre, parce que je parle de genre et d’alimentation. C’est terrible. On n’a pas le droit de toucher à la nourriture en France d’un point de vue social, et encore moins d’un point de vue féministe.

Après le « barbecue Gate » autour des propos de Sandrine Rousseau à l’été 2022, Willy Schraen, le patron de la Fédération nationale des chasseurs a vanté le 5 décembre « la pétanque et le barbecue, l’apéro et les cochonnailles », lors de sa présentation de sa liste Alliance rurale qu’il conduira aux élections européennes. Qu’en pensez-vous ?

Je trouve ça grotesque. À des fins politiques, on instrumentalise cette construction et ce mythe qu’on appelle « le terroir ». C’est du même acabit que ce que peut dire Fabien Roussel. C’est un fantasme. Quand on oppose à Sandrine Rousseau de façon extrêmement violente que la viande n’est ni un marqueur de genre ni un marqueur viriliste, c’est éminemment faux.

Ça fait très longtemps qu’on le sait. Nier cette évidence montre à quel point il y a une sensibilité à ces questions, une sensibilité qui relève de l’insécurité identitaire. En touchant à la viande, on ne touche pas qu’à la viande : on touche à la culture française et on touche aux privilèges masculins.

Le terroir a une construction sociale, historique et culturelle. On sait très bien, depuis quelques années, qui sur l’échiquier politique a tendance à instrumentaliser une certaine histoire de France, une culture française à des fins électoralistes : c’est l’extrême droite. Extrême droite qui voulait lancer les apéros « saucisson-pinard ». Ce n’est pas choisi par hasard, ce n’est pas apéro « saucisson-vin rouge », c’est bien le mot « pinard » qui est utilisé pour dire « on est proche de la France ouvrière et populaire ». On instrumentalise le terroir pour dire que la France, c’était mieux avant.

La viande serait un symbole de la France et, sans le barbecue, la France ne serait plus vraiment la France. Ça rejoint, et je ne pense pas exagérer en le disant, cette théorie du « grand remplacement » complotiste et raciste. Là, l’idée c’est qu’on serait remplacés, nous les Français, par les végans. Tout comme l’apéro « saucisson-pinard » est une réaction raciste à un soi-disant remplacement par les musulmans qui ne boivent pas d’alcool et ne mangent pas de porc.

Ces gens se noient dans un verre d’eau. Le végétarisme, en France, c’est 3 % de la population. Le véganisme, ce n’est même pas 1 %. On se bat contre qui ? Qu’est-ce qui menace ces gens ? La seule menace qui pèse sur eux, c’est leur régime alimentaire beaucoup trop viandard et beaucoup trop alcoolisé. Les hommes consomment deux fois plus de viande rouge et 2,5 fois plus d’alcool.

Les décès liés à l’alcool, directement ou indirectement avec les accidents de la route, ce sont principalement les hommes qui en font les frais. La viande rouge cause des maladies non transmissibles qui concernent davantage les hommes : des cancers colorectaux, des maladies neuro-cardio-vasculaires... Ils se tuent à petit feu.

Quels sont les leviers face à ce discours autour de la viande ?

Tous les chercheurs et chercheuses, dont j’ai lu les travaux pour Mangez les riches, disent : on ne peut pas activer qu’un levier, il faut en activer plusieurs en même temps. Dire que le levier éducatif serait le principal, ce serait perpétuer cette présomption d’incompétence et d’ignorance nutritionnelle chez les classes populaires. Ce n’est pas forcément une question d’apprendre à des gens ce qui est meilleur pour eux ou pour elle.

Les gens, s’ils mangent « mal », ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas envie de manger mieux, c’est parce qu’ils ont des contraintes. Prendre le problème dans le vrai sens, c’est leur demander : est-ce que vous voudriez manger différemment ? Est-ce que vous pourriez le faire ? Qu’est-ce qui vous empêche de le faire ? Est-ce une question d’argent ? De matériel pour cuisiner ?

Je repense au reportage dans Mediapart de Faïza Zerouala, que je cite dans mon ouvrage, où une femme lui dit qu’elle laisse tremper les pâtes toute la nuit pour ne pas les faire bouillir parce qu’elle n’a pas les moyens de payer ses factures EDF.

Ce témoignage m’a fait pleurer. J’aimerais que quand des chefs ou des gens du milieu de la bouche viennent sur des plateaux télé dire que ça ne coûte pas cher de bien manger, il y ait une personne comme elle à côté. Quelle condescendance, quelle violence que de faire croire aux gens que tout repose sur leurs épaules ! Le levier numéro un, et pas que pour l’alimentation, c’est donc l’argent. Il faut notamment revaloriser les salaires.

Vous avez également contribué à lancer l’alerte sur les violences en cuisine. Est-ce que l’omerta dans ce domaine est aujourd’hui ébranlée ?

J’ai commencé à parler des violences en cuisine en 2017 dans le livre Faiminisme. Des gens ont découvert que ça existait. J’ai fait des interviews où beaucoup de journalistes tombaient des nues en disant : « Attends, comment ça il y a des violences en cuisine ? » Ce n’est pas moi qui l’ai écrit la première fois. Par exemple, en 2015, quand [le journaliste] Kocila Makdeche sort l’affaire sur le chef étoilé Yannick Alléno [2], personne n’a repris l’info.

Le procès aux prudhommes s’est tenu. Personne n’a dit que Yannick Alléno avait perdu et que les violences avaient été reconnues. Personne. Dans un article que j’ai écrit sur les violences en cuisine pour Mediapart, j’y ai mis le jugement. Personne n’a repris ça non plus. On ne touche pas à la gastronomie française !

Ce mythe, on ne peut pas l’ébranler, on ne peut pas l’écorner. On essaie de faire croire que c’est compliqué de sortir des enquêtes dessus. Moi à chaque fois qu’on me le dit, je réponds que c’est faux. On me dit que les gens ne veulent pas parler. Pourtant, sur le questionnaire qu’on a créé avec Camille Aumont-Carnel, créatrice du compte Instagram « Je dis non chef ! », et qui est toujours en ligne, on a plus de 3000 témoignages. Les personnes veulent parler, même si certaines n’osent pas nommer les agresseurs.

En France, la gastronomie est enracinée dans la géopolitique : la gastro-diplomatie, c’est vraiment éminemment français. C’est l’image de la France et c’est beaucoup trop important économiquement. Le nombre de chefs français qui ont des restaurants à l’étranger, notamment en Asie, est délirant ! Ils sont interviewés en permanence sur tout et n’importe quoi. Ils écrivent des livres tout le temps. Ils ont des empires.

Beaucoup de chefs étoilés sont millionnaires. Ils sont aussi égéries de l’agroalimentaire. Si un chef, emblème d’une marque agroalimentaire de jambons ou autre, est accusé de violences, on voit bien le problème qu’aurait une marque à le lâcher – ça représente des millions.

Recueillis par Emma Bougerol et Sophie Chapelle