Jonathan [1] s’installe avec confiance sur sa chaise de café, commande un chocolat chaud, et commence son récit. Depuis 2015, le jeune homme en costume a pris l’habitude de parler aux médias. Mais cette fois, il ne veut pas utiliser son vrai prénom. Il vient de débuter un emploi de commercial. Livrer son identité serait prendre le risque que ses collègues découvrent son passé. Il ne veut pas être, à leurs yeux, le jeune des milieux populaires qui a vécu des violences policières la majeure partie de son enfance.

S’il continue d’en parler, « c’est pour la cause », dit-il. Il pense à ceux qui sont encore dans le quartier où il a grandi, le 12e arrondissement parisien, et qui font face quotidiennement à la police. « Si je le fais pas, qui va le faire ? Qui va parler pour les jeunes ? » Il revient donc sur l’affaire qui le suit depuis des années, quand, avec 17 autres adolescents, il a décidé en 2015 de porter plainte contre la police.

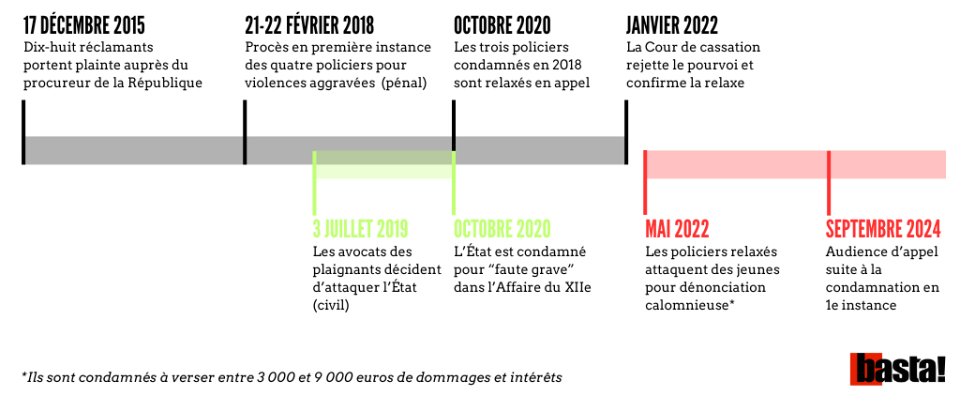

Des jeunes des classes populaires se sont unis pour la première fois pour attaquer en justice des membres des forces de l’ordre. Les policiers étaient tous issus du Groupe de soutien des quartiers (GSQ), une brigade de la police nationale du 12e arrondissement, parfois surnommée les « Tigres » pour leur écusson au félin bondissant. Les plaignants, tous habitants à proximité du square Saint-Éloi, dans le quartier dit de la « dalle Rozanoff », avaient entre 14 et 23 ans au moment où ils ont porté les faits à l’attention de la justice. Les trois policiers de la brigade mis en cause ont été relaxés définitivement en 2022.

Se faire contrôler tout le temps

Jonathan est né en 1997. À l’adolescence, tout son groupe d’amis se retrouve pour jouer au foot dans un parc de leur quartier. Un soir, après un match, les collégiens et lycéens restent un peu plus longtemps devant le parc qui vient de fermer. Des éducateurs les rejoignent, ils discutent. Puis une brigade de police arrive. « Ils nous contrôlent sans raison, comme d’habitude, dit Jonathan. Comme d’habitude, parce qu’on est arabes et noirs. » Il se sent obligé de préciser : « À ce moment-là, personne n’avait de casier judiciaire. »

« Se faire contrôler à 14 ans, pour moi, c’était tout à fait normal, se rappelle le jeune homme. Genre tu vas à l’école avec ton sac à dos, tu te fais contrôler parce que t’es arabe. C’est comme ça, faut contrôler les Arabes, c’est la loi. Parce qu’il y a des Arabes qui volent, on doit tous les contrôler, pour voir si cet arabe-là, il vole ou non. Pour moi, c’était comme ça, c’était logique. » Ce jour-là, lors du contrôle, les policiers font une fouille au corps intrusive. « Ils ont frappé un pote à moi, devant les éducateurs, parce qu’il ne voulait pas desserrer ses fesses. Ils nous palpaient les fesses – ils rentraient les doigts, pour le détail –, pour voir si on cachait du cannabis. On était petits, personne ne fumait. »

La police n’a pas compris que les adultes présents étaient des éducateurs, selon Jonathan, ils les ont confondus avec des passants. « Les éducateurs, ils étaient choqués, se rappelle-t-il. Ils nous ont dit "les gars, c’est pas normal". Ils nous ont demandé s’ils faisaient ça souvent. Nous on a dit : "Bah, tous les jours." »

17 décembre 2015 : la plainte

Si cette plainte a eu lieu, c’est avant tout grâce au travail d’un éducateur de l’association du quartier, Mohamed Aknouche. Pour le travailleur social, tout commence à l’été 2012, quand il entre en relation avec des jeunes du quartier via l’association Soleil, dont il fait partie. « Là, on entend des petites choses en termes de problèmes avec la police. Je les questionne, ils m’expliquent à demi-mot des situations de maltraitance, des choses comme ça. Au départ, on se dit que ça doit être des incompréhensions, ou des bêtises qu’ils ne veulent pas dire… » Petit à petit, il surprend des conversations entre les jeunes, qui lui font comprendre que les faits sont plus sérieux qu’il ne pensait.

« À partir de là, on les questionne un peu plus et ils se livrent, se rappelle Mohamed Aknouche. On essaye alors de mettre en place un travail de médiation avec les autorités compétentes, la municipalité et le service de médiation de la police du commissariat du quartier. Ça ne change rien. » La brigade des « Tigres » continue ses pratiques. Mohamed Aknouche en parle à sa hiérarchie, qui n’est pas particulièrement enthousiaste : « En principe, une situation de maltraitance, tu la signales, quoi qu’il arrive. Mais là, tu ne t’attaques pas à n’importe qui : c’est la police. »

L’éducateur se rapproche d’associations pour organiser des groupes de parole avec les jeunes et leurs familles. La majorité des parents n’étaient pas au courant de ce que subissaient leurs enfants. « De toute façon, même s’ils étaient au courant, ce n’était pas pensable que la police soit responsable », explique l’éducateur. Les familles finissent par comprendre la réalité de leurs enfants, les contrôles répétés, les passages au commissariat sans raison…

Les éducateurs du quartier évoquent alors la possibilité de porter plainte. Les jeunes concernés sont plus d’une trentaine, mais tout le monde n’ose pas se joindre à la plainte. « Ce n’est pas évident. Les gamins se faisaient malmener, des fois il y avait des coups, mais ils n’allaient ni à l’IGPN, ni à l’Hôtel-Dieu, ni voir un médecin pour faire constater, souligne Mohamed Aknouche. Et puis, ils passent rapidement à autre chose. Ce sont des choses qui ont duré plusieurs années. Pour eux, c’était leur quotidien, donc c’était quelque chose de normalisé. »

Se lance alors une dynamique collective, où les éducateurs, mais aussi des avocates, militantes et chercheureuses, se relaient pour recueillir la parole des jeunes et monter les dossiers. « Ça a pris du temps, de l’énergie et des moyens, se remémore l’ancien éducateur du 12e. On ne s’est vraiment pas sentis soutenus par les institutions. C’était d’autant plus difficile que la parole de ces jeunes est constamment remise en cause. »

La plainte est déposée auprès du procureur quelques jours avant Noël 2015. L’IGPN mène aussi un an d’enquête, sur 44 faits dénoncés dans la plainte : violences volontaires aggravées, agression sexuelle aggravée, destruction volontaire d’objets appartenant à autrui, séquestration et arrestation arbitraire, abus d’autorité et discrimination.

Représailles et quartier divisé

« Au début, c’était mal vu de participer à la plainte, se rappelle Jonathan. C’était la honte, des mecs qui parlent contre la police. Concrètement, des termes d’un jeune, on disait "c’est les blancs qui plaintent". Dans les esprits, un arabe et un noir, ça ne porte pas plainte. » L’adolescent hésite à se joindre à la procédure. Il change d’avis après un énième passage au poste de police, où les policiers martèlent à sa mère qu’il deale de la drogue. « Ma mère psychotait. Elle fouillait mon cartable, mes affaires. Elle n’a jamais rien trouvé. Jamais. Mais elle ne me faisait plus confiance, elle me rejetait concrètement. J’étais le bandit pour elle. Alors, je lui ai dit "Maman, je vais porter plainte avec les autres, et j’espère qu’un jour tu te rendras compte que je ne mens pas". »

L’enquête suit son cours, mais les « Tigres » ne sont pas écartés. Les jeunes rapportent des représailles de la brigade qu’ils ont mise en cause. Dans le cadre de l’enquête, une policière du Groupe de soutien des quartiers est équipée d’une caméra GoPro, qu’elle déclenche lors des contrôles. Les vidéos sortent quelque temps après dans Le Monde et Mediapart.

Une scène est particulièrement marquante. Lors d’un contrôle, l’un des policiers de la brigade s’adresse à un jeune (à partir de 5 mn 25 dans la vidéo de Mediapart) :

– Policier : « Vous croyez vraiment que la plainte de 18 personnes qui sont connues des services de police et de justice, vous croyez que ça me fait peur ? »

– Personne contrôlée : « C’est pas notre problème. »

– Policière, avec la caméra : « C’est pas le nôtre non plus. La preuve, on travaille encore. C’est de la merde. »

– Personne contrôlée : « Je suis pas avec eux moi. »

– Policier : « Tu sais quoi, tes commentaires, tu te les gardes. »

Jonathan se rappelle bien cette période : « Lorsqu’il y a eu la plainte, ils ont su que j’en faisais partie. Du coup, pour se venger, ils me collaient un tas de vérifs, de gardes à vue injustifiées. C’était abusé. » Pendant ce temps, dans le quartier, les habitants qui ne sont pas concernés par les abus policiers se divisent. Catherine Tomkiewitz, habitante du quartier et militante politique à gauche, fait partie du collectif du quartier. Les jeunes visés par la police, elle les connaît bien. « Ils sont au pied de mon immeuble. Dans mon bâtiment, il y a des habitants qui passent leur temps à appeler la police ou à leur crier dessus par les fenêtres. Mais c’est juste qu’ils mettent de la musique, qu’ils parlent fort… J’ai envie de leur dire, si vous voulez le calme, allez vivre à la campagne. » L’habitante se souvient d’une remarque qui l’a particulièrement choquée, lors d’une réunion publique : « Un monsieur est venu pour expliquer aux jeunes "avec le bordel que vous faites, mon appartement perd de la valeur". »

Les plaignants et leurs soutiens se sentent isolés. C’est une autre affaire, en février 2017, qui met leur cas sous les feux des projecteurs : l’affaire Théo à Aulnay-sous-Bois. « Dès que Théo s’est pris la matraque dans les fesses, notre affaire, elle a pris de l’ampleur, résume Jonathan. Genre ils se sont dit "ah ouais, ceux qui ont porté plainte, ils avaient peut-être raison". Un tas de journalistes sont venus nous voir. »

L’État condamné, pas les policiers

Le procès des policiers a lieu les 21 et 22 février 2018. « À l’audience, je n’en ai pas cru mes oreilles, nous dit l’avocat des plaignants, Slim Ben Achour. Un policier a dit : "oui, on n’a pas d’instructions écrites, mais c’est vrai que les indésirables, on doit s’en débarrasser". Ce terme n’est pas dans le Code de procédure pénale. Je me dis, "c’est énorme". »

« Le tribunal, c’était incroyable, confirme Jonathan. Ce que j’ai kiffé, c’est que ça a donné aussi des idées. Y a des jeunes qui ont aussi porté plainte après ça, ils se sont dit qu’eux aussi pouvaient le faire. Franchement, c’était une fierté. » À l’issue de l’audience, trois des quatre policiers sont condamnés à cinq mois de sursis et des amendes pour violences aggravées. Ils font appel de la décision. Le procès suivant a lieu deux ans plus tard. Cette fois, le tribunal argumente que les preuves ne sont pas suffisantes et les motifs de certains contrôles légitimes. Les policiers sont alors relaxés, décision confirmée par la Cour de cassation début 2022. Les policiers relaxés décident ensuite d’attaquer certains jeunes pour dénonciation calomnieuse. En mai 2022, quatre des jeunes sont condamnés et doivent verser des sommes de 3000 à 9000 euros aux policiers. Ils ont décidé de faire appel. Cette audience aura lieu à l’automne 2024.

Mais les avocats des plaignants, Slim Ben Achour et Félix de Belloy, portent l’affaire plus loin. « Une fois qu’on avait le dossier, on s’est dit que "cette violence n’était pas le résultat des actions uniques de trois policiers". On a alors décidé d’assigner l’État au civil », explique Slim Ben Achour. Cette fois, ils gagnent : l’État est condamné pour « faute lourde » par le tribunal judiciaire de Paris, le 28 octobre 2020. Même si la qualification de « discrimination » n’est pas retenue, c’est pour eux une victoire.

Quelques mois avant l’audience, le 12 mai 2020, le Défenseur des droits Jacques Toublon publie une décision qui dénonce non seulement le racisme qu’ont subi les jeunes, mais aussi le racisme systémique. « L’absence de mesure conservatoire pour protéger les plaignants au cours de l’enquête apparaît comme un élément qui vient contribuer à la preuve de la dimension systémique du traitement discriminatoire dont ont fait l’objet ces jeunes », conclut alors le Défenseur des droits.

Ne plus baisser la tête

Depuis la plainte, les adolescents sont devenus des adultes et leurs vies ont pris des chemins différents. Certains ont fait des études et décroché leur premier boulot, comme Jonathan. D’autres ont des parcours plus sinueux et des problèmes avec la justice. « Il y en a qui s’en sortent très bien, qui ont eu des masters, qui ont monté leur entreprise… et puis certains qui sont incarcérés. Ça a fait un peu de dégâts cette affaire-là », raconte l’ancien éducateur des jeunes, Mohamed Aknouche. Il est toujours en contact avec nombre de ces jeunes. « Aujourd’hui, avec le recul, ils sont assez fiers même de dire "ouais, on a fait ça", dit-il de la plainte collective. Sur le moment, ils ne voyaient pas pourquoi ils le faisaient. Ils ne comprenaient pas l’avancée que c’était. »

En 2023, plusieurs associations saisissent le Conseil d’État pour dénoncer l’inaction de l’État français dans la lutte contre le contrôle au faciès. L’affaire fait grand bruit, bien au-delà des frontières nationales. « Des organisations mettent l’État français en demeure concernant le racisme policier », titre un article du New York Times. Dans un communiqué du 11 octobre 2023, le Conseil d’État reconnaît l’existence des contrôles d’identité discriminatoires. « Il ressort de l’instruction que la pratique de ce type de contrôle existe et ne se limite pas à des cas isolés. Si elle ne peut être considérée comme “systémique” ou “généralisée”, cette pratique constitue néanmoins une discrimination pour les personnes ayant eu à subir un contrôle sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée », écrivent les magistrats. Mais la haute juridiction se déclare « impuissante à enjoindre à l’État de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette pratique illégale », critiquent les plaignants. Il n’y aura donc pas de mise en demeure de l’État pour le moment.

Jonathan, lui, continue le combat. La génération de ses petits frères continue de vivre avec la peur au ventre de croiser la police. « Je dis tout le temps "oui" pour des interviews. Je te parle une heure, et peut-être que raconter cette histoire, ça pourra aider tous les Arabes et Noirs de France. » Il espère que son histoire et celle de ses amis pourra continuer de résonner et inspirer d’autres jeunes à, comme eux, ne plus se baisser la tête.

Emma Bougerol

Illustration : ©Aude Abou Nasr