Les Roms dits « Hongrois » vivent France depuis la fin du 19e siècle. En les classant comme « gens du voyage » dès lors qu’ils continuent de circuler en caravane, l’administration les oblige à habiter sur des « aires d’accueil » souvent situées aux abords de zones industrielles polluées. À travers une ethnographie en caravane, l’anthropologue Lise Foisneau décrit au plus près leur attachement aux lieux, les traumas invisibles de la Seconde guerre mondiale, la transmission de la mémoire. Mais aussi la traque policière et administrative, l’ouverture des « places », et la quête d’endroits où s’arrêter. En dépit des persécutions du 20e siècle et de la privatisation croissante de l’espace public, ces compagnies ne cessent depuis 150 ans de reconfigurer leurs mondes. L’ouvrage de Lise Foisneau Kumpania : vivre et résister en pays gadjo en décrit la chair et la vivacité. Nous publions ici un extrait de l’introduction.

« Alors t’écris sur nous ? T’écris quoi ? » me demande Marco [1]. Près de lui, une dizaine de personnes sont réunies sous sa toile, sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Notre-Dame à Marseille. Face à eux ,Valentin, mon compagnon, et moi-même, un ordinateur sous le bras. Après avoir qualifié Valentin de poucave, de traître, Marco me somme de lui montrer le contenu de mon disque dur.

Les hommes et les femmes qui nous observent sont nos voisins depuis un peu plus d’un mois. Marco et Linda, sa femme, ont persuadé les habitants de l’aire d’accueil que Valentin était un policier et que j’étais une assistante sociale. Infiltrés, nous aurions pour mission de rapporter « à l’État » leurs faits et gestes. Des policiers se sont déjà introduits subrepticement sur des aires d’accueil, pourquoi pas nous ?

Deux jours plus tôt, nous nous étions rendus à la succursale régionale de la Banque de France à Marseille pour vérifier que nous ne figurions pas sur le fichier des interdits bancaires. Nous avions des raisons de penser que l’un de nos voisins aurait pu usurper notre identité à des fins lucratives. Un couple de personnes âgées résidant sur l’aire d’accueil m’avaient mise en garde : « Marco et compagnie ne sont pas des gens très nets : il ne faut pas avoir confiance. » Ce couple m’avait demandé si certains habitants de l’aire avaient pu avoir accès à nos papiers d’identité et m’avaient persuadée d’aller en déclarer le vol au commissariat le plus proche « pour [n]ous couvrir en cas de problème ». Prenant ces propos au sérieux, je m’étais mise en quête de savoir si mes papiers avaient été utilisés.

Sous la toile de Marco, la tension était à son comble : nos voisins nous soupçonnaient d’être des « schmitts », des policiers, et nous les suspections d’être des voleurs. Comment en étions-nous arrivés, les uns et les autres, au bout d’un mois de cohabitation, à tomber dans les travers les plus prévisibles de ce qui prenait alors la forme d’un drame ?

Avant d’habiter sur l’aire d’accueil, j’avais pourtant pris des précautions pour qu’on ne me prenne pas pour une représentante de l’administration française : j’avais tiré les leçons des enquêtes antérieures menées par des chercheurs auprès de personnes appartenant à la catégorie française de gens du voyage. La plupart de ces enquêtes avaient été conduites par des ethnologues introduits sur leur terrain par une association ou dans le cadre d’un travail social.

Or, la façon dont on entre sur un terrain joue un rôle déterminant, le risque étant, en l’occurrence, de basculer du côté de ceux que les gens du voyage appellent les « surveillants », et d’être considéré comme un auxiliaire de l’administration. Comment accéder aux aires d’accueil des gens du voyage sans tomber dans ce piège ? L’idée m’avait été soufflée par un Rom « Hongrois » que j’avais rencontré avant mon arrivée sur l’aire d’accueil, un neveu des personnes âgées qui m’avaient suggéré de me méfier de Marco : « Si tu veux découvrir, m’avait-il dit, ce que c’est qu’être gens du voyage en France aujourd’hui, il faut que tu deviennes toi-même gens du voyage. »

Devenir gens du voyage n’a rien d’une promesse romantique puisqu’il s’agit d’entrer dans une catégorie officielle en répondant aux critères exigés par l’administration. En 2015, quand mon enquête commença, appartenir à la catégorie des gens du voyage impliquait encore de posséder un livret de circulation, pièce d’identité requise pour séjourner sur les aires d’accueil. À quelles conditions l’administration délivrait-elle un livret de circulation ? La première clause était de ne pas avoir eu de domicile fixe depuis plus de six mois.

Légère en apparence, cette clause était lourde de conséquences, puisque le demandeur devait renoncer, en pratique, à un droit aussi fondamental que le droit de vote : il fallait en effet trois ans de rattachement administratif ininterrompu à une commune pour que le droit de vote soit accordé aux gens du voyage. L’absence de domiciliation était également un obstacle de taille, qu’il s’agisse d’ouvrir un compte en banque ou une ligne téléphonique, d’assurer sa voiture, ou d’inscrire ses enfants à l’école.

Ma chance en entamant ce travail de recherche a été d’en partager le projet avec mon compagnon, Valentin. Celui-ci n’avait figuré sur aucun bail depuis plus de six mois et pouvait justifier d’un travail itinérant.

Lorsque nous nous rendîmes au service des forains de la préfecture, il put ainsi remplir toutes les conditions requises pour devenir gens du voyage. En tant qu’homme, il entrait parfaitement dans la catégorie patriarcale de « chef de famille » sur laquelle s’appuyait encore alors l’administration française. Munis d’un livret de circulation et de notre statut de gens du voyage, il ne nous restait plus qu’à acheter une caravane et à rejoindre notre terrain.

Dès les premières heures de notre installation sur une aire d’accueil, j’ai répondu aux questions posées par nos voisins concernant notre présence et annoncé que, malgré notre livret de circulation, et bien que gadjé, nous étions là pour écrire l’histoire des Roms de Provence. Mes voisins m’assuraient alors avoir compris que j’étais là pour « faire l’histoire à partir du présent » des familles qui stationnaient sur l’aire d’accueil.

Mais un mois après notre arrivée, notre présence était devenue suspecte : il leur paraissait désormais invraisemblable d’habiter sur une aire d’accueil « juste » pour un « devoir d’étudiant ». Il devait y avoir une raison cachée à notre présence auprès d’eux. En me convoquant sous sa toile, Marco m’enjoignait fermement de m’expliquer.

Marco me somma donc de lui montrer le contenu de mon ordinateur et me menaça d’ordonner à tout le monde de ne plus nous adresser la parole si je n’obtempérai pas. Dalida, sa belle-sœur, dont j’avais manifestement éveillé la sympathie, me dit : « C’est plutôt toi qui ne devrais pas leur parler ! Moi je te dis, ne leur montre rien, parce que de toute façon, ils ne comprennent rien ! » Mais devant l’insistance des hommes debout en face de moi, j’ouvris machinalement mon ordinateur.

Marco me demanda d’ouvrir le fichier qui portait son nom de famille, « Delore », s’attendant à y découvrir des documents et des photographies des habitants de l’aire d’accueil. Quelle ne fut pas sa surprise quand surgit à l’écran l’image d’une photographie usée et en noir et blanc ! C’était un cliché anthropométrique d’un grand-oncle paternel datant de 1938. « O papo Vosho ! [C’est le grand-père Vosho !] », s’exclama-t-il. Marco s’enquit ensuite du contenu des autres dossiers pour savoir si j’avais des photographies analogues sur mon ordinateur.

Je lui répondis que j’en avais plus d’une centaine et qu’elles constituaient le support du « devoir d’étudiant » qui m’avait conduite à installer ma caravane près des leurs. L’atmosphère changea alors du tout au tout : les femmes apportèrent aussitôt une table et des chaises, m’invitèrent à m’asseoir et je commençai à leur montrer ces « vieilles photos ».

Avant d’entreprendre une enquête ethnographique, j’avais analysé de nombreuses photographies provenant de carnets anthropométriques pour une étude qui retraçait la vie du groupe familial Delore, depuis son arrivée en France vers 1870 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Delore font partie des Roms dits « Hongrois » venus en France pendant la « grande migration des chaudronniers » qui commença en 1860.

Cette migration romani reste une page méconnue de l’histoire de France. Ma recherche s’était attardée sur la façon dont les Delore avaient mis en place des stratégies de contournement et de résistance aux dispositifs de contrôle qui leur étaient imposés par l’administration française. Pour mener ce travail à bien, j’avais constitué un corpus documentaire important, contenant des procès-verbaux, des carnets anthropométriques de « Nomades », des carnets collectifs, des circulaires ministérielles et des correspondances entre les préfectures, le ministère de l’Intérieur et la Sûreté nationale.

Les photographies, qui défilaient devant les yeux des descendants du groupe familial dont j’avais étudié les filiations et les pérégrinations, se trouvaient parmi ces documents. Les personnes rassemblées autour de mon ordinateur commentaient vivement les photographies en romanès, essayant d’identifier les femmes et les hommes dont elles découvraient les visages.

Lorsqu’elles hésitaient, je leur soufflais le nom et le prénom écrits sur les archives. Plus personne ne se souciait de percer à jour la raison secrète et forcément inavouable de notre présence parmi eux. Ces photographies étaient, du moins aux yeux de Marco, la preuve que nous ne constituions pas une menace : connaître les noms des anciens indiquait une connivence, certes inattendue, mais plutôt engageante.

Pourtant, après avoir regardé et commenté les photographies, Marco semblait encore perplexe. Il finit par me dire : « Si tu écris sur tous les gens du voyage, tu vas te perdre. Puisque tu as déjà toutes ces photos de Hongrois, tu devrais écrire seulement sur nous ! Et puis, nous, on n’a pas perdu nos coutumes ni notre langue. »

Les hommes se levèrent un par un, chacun regagnant sa caravane. Marco invita Valentin à monter dans sa voiture, lui proposant sur-le-champ de lui apprendre à conduire : « Tu peux pas être gens du voyage si tu ne sais pas tenir un volant ! » Encore un peu étourdie par ce qui venait de se passer, je rejoignis quant à moi ma caravane. Nita, avec qui j’allais nouer une grande amitié, vint s’asseoir près de moi.

Elle voulait savoir ce que les hommes m’avaient dit. Je lui racontais que Marco pensait que j’étais une assistance sociale. Elle rit : « Il est paranoïaque ! Et de toute façon, même si tu es assistante sociale, qu’est-ce que ça change ? » Cette journée me permit aussi de réaliser que personne n’avait cherché à usurper mon identité et que ce doute était né des rivalités et des conflits entre mes voisins.

Je décidai de ne plus y penser et considérai que si je voulais pouvoir continuer à partager la vie quotidienne des Roms de Provence, il me fallait commencer par apprendre à décrypter les rumeurs. Depuis ce jour-là, notre présence ne fut plus jamais remise en question. Qui plus est, Marco avait pu en formuler la raison dans ses propres mots : « Écrire sur nous. »

Lise Foinseau est anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Elle a notamment publié Les Nomades face à la guerre (1939-1946), éditions Klincksieck, 2022.

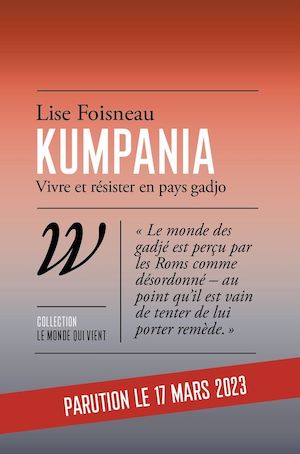

Image de une : ©Valentin Merlin