Basta! : Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a publié fin février un nouveau rapport, très alarmiste, qui revient notamment sur le poids de l’agriculture dans le changement climatique. Comment l’agriculture contribue-t-elle à cette évolution du climat qui menace la vie sur terre ?

Marc Dufumier : L’agriculture industrielle est une grande contributrice à l’effet de serre. La première cause d’émission de gaz à effet de serre, à l’échelle mondiale, c’est la déforestation, notamment amazonienne, qu’impose la culture de soja nécessaire à l’alimentation de nos élevages industriels. Ces émissions sont certes lointaines, mais bien réelles.

Il y a ensuite les émissions de méthane, produits par les rots des ruminants ; brebis, chèvres, vaches. Le méthane est 28 fois plus réchauffant que le CO2. C’est le second gaz en terme de contribution à l’effet de serre de l’agriculture mondiale, et française. Mais en France la principale source de production de gaz à effet de serre, c’est le protoxyde d’azote (N20). Libéré quand on épand des engrais azotés de synthèse (dont notre pays fait grand usage), il est presque 300 fois plus réchauffant que le CO2. C’est très grave, et totalement ignoré.

Ces engrais sont en plus très coûteux en termes de consommation d’énergie fossile, puisqu’ils sont fabriqués à partir de gaz russe et norvégien. Avec l’actualité de la guerre en Ukraine, on voit à quel point cela pose des problèmes de dépendance. Les coûts de ces engrais vont grimper monstrueusement. Cela va mettre de nombreux agriculteurs en difficulté. On aurait pu anticiper cette dépendance il y a déjà une trentaine d’années, en tournant le dos à l’agriculture industrielle.

Le rapport du Giec insiste par ailleurs sur le lien entre le climat et la biodiversité. Protéger l’un, c’est prémunir la destruction de l’autre. Et vice-versa. Or, les effets de l’agriculture industrielle sur la biodiversité sont désastreux…

Tout à fait. C’est le « syndrome du pare-brise ». Il y a vingt ans, quand on traversait la France de nuit en voiture, on avait plein d’insectes qui venaient se coller sur nos pare-brises. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Mais la biodiversité, ce n’est pas seulement une liste d’espèces d’insectes, de variétés végétales ou de races animales. C’est aussi un grand nombre d’interactions entre tous ces éléments : entre les végétaux domestiques et sauvages ; entre les animaux domestiques et la faune sauvage ; entre les champignons, les insectes, et tous les micro-organismes du sol (vers de terre et autres…). Dans l’agriculture, les interactions entre tous ces individus sont très importantes. Il faut aussi citer ce que l’on appelle « les services écosystémiques » : l’abeille qui pollinise, la coccinelle qui neutralise un puceron et nous permet d’éviter l’usage d’un pesticide. Tout cela est en voie d’extinction et cela met en péril encore notre agriculture.

Notre agriculture industrielle est très destructrice : elle détruit la biodiversité mais aussi l’humus de nos sols. Elle consomme du carburant, elle use les tracteurs et elle est « suicidogène » pour nos agriculteurs. De plus, elle n’est pas du tout compétitive sur un plan monétaire. La filière des betteraves à sucre destinées à faire de l’éthanol ne tient que parce qu’elle est subventionnée. Idem pour les poulets bas de gamme nourris au soja brésilien et destinés à être exportés vers l’Arabie saoudite. Ce ne sont pas ces produits bas de gamme qui font nos excédents de balance commerciale. Ce sont les fromages, les vins, les spiritueux, etc. : les produits à très haute valeur ajoutée. Et pour revenir à l’éthanol : quel sens a cette agriculture qui consomme des énergies fossiles (pour fabriquer des engrais et faire rouler les tracteurs) pour faire pousser des légumes qui serviront ensuite à fabriquer des carburants ?

Si l’agriculture apparaît comme un problème, elle peut aussi être une solution, disent les experts du climat. Qu’en pensez-vous ?

Il y a des alternatives, bien sûr. Reprenons le cas des engrais azotés : au lieu d’aller acheter des produits de synthèse fabriqués avec du gaz russe, les agriculteurs pourraient planter du trèfle, de la luzerne, du sainfoin ou toute autre légumineuse qui apportent naturellement de l’azote au sol. Nous pourrions remettre nos animaux à pâturer ces prairies de légumineuses au lieu de les enfermer dans des élevages industriels et d’importer du soja de l’autre bout du monde pour leur fournir des protéines. Cela protège en plus de l’érosion et assure une meilleure rétention de l’eau. Si, depuis trente ans, on avait imposé des malus aux usagers d’engrais azotés de synthèse et accordé des subventions aux agriculteurs qui mettent des légumineuses, la transition agricole aurait déjà bien démarré et nous ne serions pas dans cette situation aujourd’hui.

Vous avez évoqué la rétention de l’eau. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ? Et en quoi est-ce un point fondamental ?

L’agriculture du futur devra composer avec le dérèglement climatique. Les agriculteurs devront s’adapter à un climat de plus en plus aléatoire et chaotique. On aura une fréquence et une intensité accrues des phénomènes climatiques extrêmes qui affectent notamment la distribution de l’eau : les sécheresses, les canicules et les pluies abondantes. Pour que les cultures ne manquent pas d’eau, il va falloir faire en sorte qu’un maximum de l’eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, soit stockée dans les sols, à hauteur de racines de plantes. Pourquoi est-ce si important ? Pour intercepter le gaz carbonique, puis relarguer l’oxygène si nécessaire à nos poumons, les plantes sont constellées de petits trous par lesquels elles transpirent. Et plus il fait chaud, plus les plantes transpirent.

Mais contrairement aux humains qui doivent absolument boire pour ne pas se déshydrater, les plantes peuvent – si elles manquent d’eau – arrêter momentanément de transpirer pour ne pas se dessécher. Pour cela, elles ferment les petits trous dont nous venons de parler. Le problème, c’est que ces orifices leur servent aussi à intercepter le gaz carbonique et libérer l’oxygène. On voit là l’importance d’avoir des sols en mesure de retenir l’eau. Cela permet aux plantes de continuer à transpirer, et faire de la photosynthèse même s’il s’arrête de pleuvoir pendant de longues périodes.

Pour retenir l’eau dans les sols, il faut avoir une couverture végétale maximale : plus de champs nus l’hiver, terminés les rangs de maïs entre lesquels rien ne pousse. Place aux mélanges de cultures : blé-féverole par exemple. Autre condition pour que l’eau soit retenue à hauteur des racines : la présence d’humus (couche supérieure et sombre du sol issue de la décomposition de la matière organique, malmenée par l’agriculture industrielle, ndlr). Cet humus peut être naturellement nourri par le fumier, qui est un mélange de déjections animales et de paille. De cette façon, l’azote des déjections animales, au lieu de fertiliser les algues vertes, est restitué au sol. Et pour que ce sol soit poreux, et que l’eau puisse y courir, faisons confiance aux vers de terre et aux cloportes, et bannissons les produits en « cide » (pesticide, herbicide, fongicide, etc, ndlr), dévastateurs pour la biodiversité.

Vous parlez aussi de faire un usage intensif des rayons du soleil qui sont, comme l’eau de pluie, gratuits. Pouvez-vous revenir sur ce point ?

L’énergie que l’on trouve dans notre alimentation nous vient de l’énergie solaire, via la photosynthèse. La plante intercepte le carbone du gaz carbonique de l’atmosphère pour fabriquer les glucides et lipides : ces molécules carbonées constituent la partie énergétique de notre alimentation. L’usage intensif du soleil peut donc accroître les rendements caloriques à l’hectare. C’est une énergie gratuite, pléthorique, pour laquelle aucune pénurie ne menace au cours des cinq prochains milliards d’années. Il faut nous en servir. Et pour cela, faire l’inverse de ce que pratique l’agriculture industrielle depuis 30 ans.

Reprenons nos rangs de maïs entre lesquels rien ne pousse : les rayons de soleil qui tombent au sol ne servent à rien. Du point de vue de l’efficacité de la photosynthèse, et de la lutte anti-érosive, c’est désastreux. Cela s’appelle vraiment avoir tout faux. A contrario, les cultures diversifiées, en même temps qu’elles assurent un couvert végétal garant de la protection du sol et de la rétention de l’eau, permettent de faire un usage intensif de l’énergie du soleil : les rayons de soleil qui ne tombent pas sur la feuille de la céréale, tombent sur la légumineuse et donc on fait un meilleur usage de la lumière pour la photosynthèse.

Vous insistez par ailleurs sur l’importance des arbres, que l’agro-industrie a rasés par centaines de milliers. Pourquoi ?

Pour croître, les cultures n’ont pas seulement besoin de l’énergie du soleil mais aussi d’éléments minéraux : le calcium, le potassium, le phosphore, etc. On trouve tout cela dans nos sols et sous-sols, y compris dans ce que l’on appelle la roche mère (composée de grès, de granit, de schiste ou d’argile) qui, en s’usant, en libère tous les jours. Les arbres, qui ont des racines profondes peuvent intercepter ces minéraux. Ils les remontent vers les feuilles via la sève. Quand elles tombent sur le sol à l’automne, les feuilles restituent ces éléments minéraux au sol, et fertilisent la couche arable. Le pommier dans la prairie, il fertilisait la prairie. Il ne servait pas à qu’à produire des pommes. Mais l’agriculture industrielle l’a supprimé. De même qu’elle a supprimé le très précieux bocage. Ce faisant, elle a appauvri les sols et est allé chercher des minéraux très loin pour venir fertiliser à nouveau la prairie, par exemple avec des phosphates. Or, les gisements de phosphates diminuent et la menace d’une pénurie d’ici quelques dizaines d’années fait flamber les prix. Là encore, cela met les agriculteurs en difficulté alors qu’ils pourraient bénéficier de ces nutriments gratuitement. Simplement en plantant des arbres.

On peut nourrir durablement l’humanité tout entière avec des produits de grande qualité sanitaire, nutritionnelle et gustative, tout en maintenant une grande biodiversité, tout en s’adaptant au dérèglement climatique, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, sans pollution de la nappe phréatique, sans pollution du littoral breton. Techniquement, c’est possible. Il ne s’agit pas seulement d’un discours scientifique de quelqu’un qui parle depuis son laboratoire ; il y a déjà des gens qui pratiquent ces formes d’agriculture. On pourrait faire cela dès la semaine prochaine si le gouvernement en était d’accord.

Si toutes ces solutions ne coûtent rien en termes d’intrant, elles sont coûteuses en travail et imposent à la plupart des agriculteurs français d’aller à l’encontre de leurs pratiques et de ce qu’on leur a dit depuis des années à l’école, à la banque ou dans les coopératives agricoles. Comment intégrer tant de changements ?

Les changements que je préconise ne consistent pas en des petits aménagements à la marge ; on parle là d’une vraie révolution agricole, d’une transformation radicale, exigeante en travail. Il faut le dire aux agriculteurs. Et cette transition doit évidemment être accompagnée. L’un des outils, c’est la rémunération des agriculteurs. Et pas seulement par les consommateurs. Sinon, on se retrouve comme actuellement avec une agriculture bio pour les gens qui ont les moyens et des perturbateurs endocriniens et des antibiotiques pour les couches modestes. C’est insupportable. Il faut impérativement que le contribuable paie les agriculteurs pour leurs services environnementaux.

Les agriculteurs doivent être payés quand ils mettent en place des techniques susceptibles de séquestrer du carbone dans le sol avec la fabrication de fumier, quand ils replantent des haies qui abritent des oiseaux qui mangent les papillons de nuit ravageurs de pommes, quand ils adoptent des techniques culturales sans pesticides et protègent ainsi la ressource en eau… On pourrait pour cela piocher dans les neuf milliards d’euros de la Politique agricole commune (PAC) et les quatre milliards de la politique agricole française. Croyez-moi, la transition, dans ces conditions, irait beaucoup plus vite. Les agriculteurs se rapprocheront du cahier des charges de l’agriculture biologique. Il y aura des bons produits en quantité supérieure qui deviendront accessibles aux classes sociales les plus modestes ; et les agriculteurs seront correctement rémunérés.

Toutes les solution dont vous parlez – diversification des cultures, diminution de la taille des parcelles, plantation d’arbres, arrêt des pesticides – sont à l’inverse des choix politiques de nos gouvernants. En juin 2021, le gouvernement français a décidé de flécher une grande partie des aides de la politique agricole européenne (PAC) vers les agriculteurs qui se servent de pesticides et d’engrais de synthèse plutôt que vers ceux qui pratiquent l’agriculture bio. Pourquoi continuer à soutenir un modèle que l’on sait destructeur pour la biodiversité et pour le climat ?

Il est vrai que nos ministres de l’Agriculture parlent d’agroécologie et défendent des pratiques qui ne s’en inspirent pas du tout. Et cela en dépit de l’opinion publique, qui commence à changer. À l’échelle européenne, on parle de green deal et quand on vote la nouvelle politique agricole commune (PAC), on fait tout le contraire. Il y a un discours. Et une réalité. C’est vrai en France et à l’échelle européenne.

Il m’arrive pourtant de rencontrer des ministres, qui écoutent les fondements scientifiques de l’agroécologie. Mais mon discours les dérange plus qu’il ne les aide. Eux, ils gèrent des rapports de force et ils écoutent plutôt Limagrain, Danone, Nestlé, Monsanto, Bayer, Syngenta et consorts. Il y a urgence à plaider pour le bien être du plus grand nombre, les scientifiques doivent sortir de leur tour d’ivoire pour parler au grand public, et rendre la complexité de cette question agricole la plus intelligible possible. Les médias doivent aussi nous aider. Mais les forces en face sont puissantes.

Propos recueillis par Nolwenn Weiler

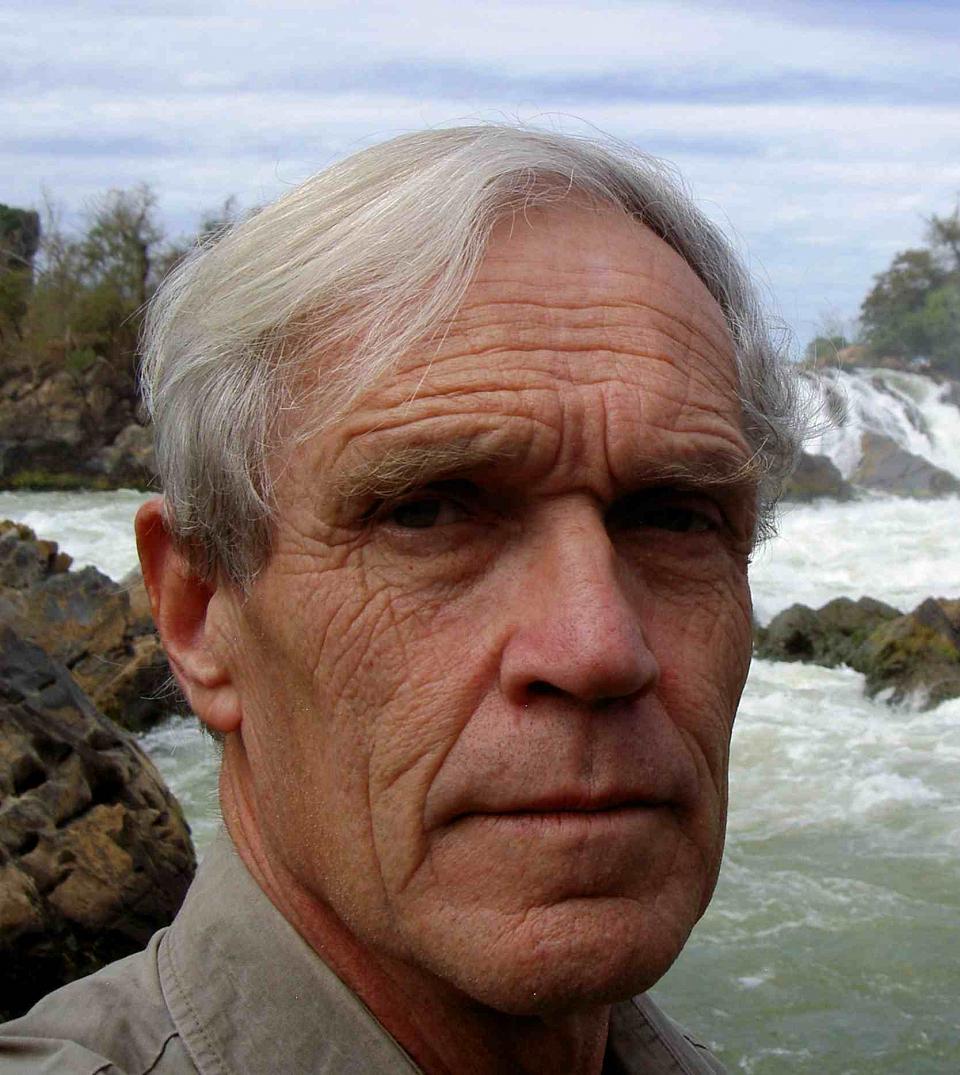

Photo de une : un champ de céréales bio.